передняя азия

древний египет

средиземноморье

древняя греция

эллинизм

древний рим

сев. причерноморье

древнее закавказье

древний иран

средняя азия

древняя индия

древний китай

НОВОСТИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БИБЛИОТЕКА

4. Из Ичкерии в Макажойскую котловину

Ичкерия - лесистая часть Чечни. Сотни речек бороздят ее в разных направлениях, покатыми волнами громоздятся горы, могучие леса сменяются полями. Это хорошо обжитая часть страны: села здесь большие, просторные, утопающие в садах.

Горам Ичкерии предшествует огромная равнина. Сейчас она запахана, разбита на квадраты полей. Над этим пестрым полотнищем, напоминающим лоскутный коврик, возвышаются одинокие нефтяные вышки и цепочки курганов.

Курганы. Их много. Среди них могут быть и насыпи эпохи бронзы и холмы, созданные руками скифов.

В середине VII века до н. э. скифы проходили из степей Причерноморья в Переднюю и Малую Азию. Это была грозная сила древности. Они наводили ужас. Ассирийские правители запрашивали гадателей, нападут ли на них "ишкуза" - скифы. И те напали. В 612 году до н. э. столица Ассирии Ниневия пала. Скифы двигались на Восток, главным образом по предгорным равнинам, вдоль Каспия (по "Дербентскому проходу"). Их движение отмечено отдельными находками и курганами, разбросанными вдоль гор.

Гойты

Шесть подобных курганов было раскопано у селения Гойты. В них обнаружены остатки захоронений воинов, облаченных в пластинчатые панцирные рубахи, их колчаны были наполнены стрелами, огромные копья лежали рядом с ними. Но самые интересные погребения находились в огромном кургане "Чурт доллу барз" (диаметр его 55 м высота 5,1 м). Курган окружен валом и рвом, а под насыпью обнаружен круглый частокол, которым была окружена могила в виде округлой ямы, заключенной в деревянный сруб. К сожалению, еще в древности она была ограблена. Однако в могиле были собраны рассыпавшиеся миниатюрные золотые бляшки. В центре могилы найден череп быка (заупокойная пища). Он лежал на каменной зернотерке, недалеко от него - железный нож с костяной рукоятью. Тут же в центре находился золотой кулон в виде двух треугольников, соединенных вершинами. Эта вещь тонкой ювелирной работы украшена зернью и двумя подвесками, прикрепленными к цепочкам. Тут же лежали обломки крупного костяного гребня с навершием, выполненным в так называемом зверином стиле: упавший на колени олень опустил голову. В небольшой нишке, устроенной в середине западной стены, был найден еще один костяной гребень. Это уникальная находка: коленопреклоненный крылатый олень прислушивается и готов вскочить на ноги. Гребень лежал в сумочке, которая была обшита янтарным и настовым (из стекла) бисером. Здесь же найдены кусочки железа, золотые бляшки и пять подвесок, напоминающих маленькие сосуды - амфориски. Могила дала большую коллекцию вещей. Описание их заняло бы много места.

В кургане "Чурт доллу барз" было еще два погребения - коня (возле него найдены удила) и женщины-рабыни, которая лежала рядом со срубом. Ее убили. На руках у нее были местные, кавказского производства браслеты - один из железа, другой - из бронзы. Очевидно, эта женщина являлась полонянкой из местных племен. Художественный анализ вещей и сопоставление их с ранее найденными предметами в скифских и сарматских курганах Причерноморья позволили курганы Гойты отнести к V веку до н. э.

Пришлые люди, оставившие эти курганы, имели тесные контакты с местным населением. Скифское культурное влияние было сильным, и сейчас, изучая древнюю культуру народов Северного Кавказа, об этом забывать нельзя. Мир сменялся военными действиями. И хотя в походах скифов на Восток принимали участие и местные племена, первое знакомстве их со скифами частенько носило военный характер.

Подобная война в древности происходила и у селения Сержень-Юрт. Работами Е. И. Крупнова, В. И. Козенковой, Н. Я. Мерперта - целой плеяды археологов - на этих плоскогорьях обнаружены остатки древних поселений горцев - носителей кобанской культуры (вспомните Луговой могильник в Ингушетии).

Люди жили мирно. Они возделывали ноля, пасли скот, плавили бронзу в маленьких тигельках (металла у них было мало), лепили сосуды и фигурки (боги требовали ритуальных изображений). Жили мирно. И вот появились скифы. Их стрелы найдены по краям поселка. И горцы бежали...

Мы в Ичкерии. Внизу течет река Хулхулау, ее берега обрамляют леса. Дорога то утопает в зеленой мгле, то вырывается на плоскогорье. Вдали виднеются постройки городского типа. Это селение Ведено. Оно заключено в стены русской крепости. Ведено - бывшая столица имамата Шамиля. Захватив ее, царские генералы поспешили воздвигнуть крепость. И сейчас еще сохранились круглые башни, амбразуры в стенах, солдатские казармы...

Ведено

Селение Ведено видело много крови на своем веку. В годы гражданской войны, когда главные силы на Кавказе были направлены на разгром Деникина, препятствием к успешной борьбе с ним являлось политическое невежество горцев, которым старалось воспользоваться мусульманское духовенство. Нажмутдин Гоцинский объявил себя имамом Дагестана и призывал под зеленое знамя нового "газавата" (борьбы с неверными) горцев Чечни. В самой Чечне шейх Узун-Хаджи, мечтая о большем - о Северо-Кавказском эмиратстве, - организовал на месте небольшую монархию со столицей в селении Ведено. Он выпускал свои деньги - бумажные и металлические (иметь их - мечта многих бонистов и нумизматов!). Этого маленького девяностодевятилетнего старца более всего беспокоил Деникин со своим лозунгом "Единая и неделимая Россия!". И Узун-Хаджи, который опирался на темную горскую массу, пошел на компромисс с большевиками. Коммунист Николай Федорович Гикало являлся командующим V армией "эмиратства". В тот период, в борьбе за завоевание авторитета у горцев, на это приходилось идти. В марте 1920 года Чечено-Ингушетия была полностью освобождена и от посягательств мулл и от белогвардейцев. Горцы пошли за большевиками.

Харачой

Но вот Ведено осталось позади, ровная дорога стремительно уходит в ущелье. Там селение Харачой, о котором знают многие археологи нашей страны и за рубежом. Здесь в 1937 году у горы Гизгынлам археологом А. П. Кругловым был обнаружен могильник конца II - начала I тыс. до н. э. Им вскрыто пятьдесят захоронений. Почти все могилы представляли собой каменные ящики (такие сооружения напоминают ящик, сложенный из плит, но без дна), и лишь отдельные ямы были обложены камнями.

Селение Гойты. Курган 'Чурт доллу барз'. Костяной гребень. V век до н. э.

Могильник в селении Харачой дал огромную коллекцию различных предметов. Среди них главное место заснимает посуда. Харачоевская керамика по формам довольно однородна. Сделана она вручную, без применения гончарного круга. Поверхность посуды серая. У сосудов маленькие, неустойчивые днища, круглые выпуклые бока и сильно отвернутые венчики. Шейка такого горшка тщательно заглажена, а тулово вплоть до дна покрыто грубой обмазкой. Обмазанная часть от гладкой отделяется выпуклым валиком, по которому сделаны насечки и валики. Иногда валик прерывается выступом, реже от него опущены тяжи - создается впечатление, что горловину сосуда перевязали веревочкой и концы ее отрезали.

Селение Харачой. Сосуд из погребения 1 тыс. до н. э.

Очень характерны и другие вещи могильника. Это большие бронзовые височные подвески, свернутые из выгнутого листка металла, трубочки, полусферические колпачки. Легкие трубочки и колпачки украшали прически женщин, они служили накосниками, а подвески пришивали к головному убору. Наряд женщин оживлялся ожерельем из бус - сюда входили пастовый бисер, бусы из сердолика, раковин, сурьмы.

Археологический материал, добытый в Харачое, позволил выделить особую археологическую культуру, получившую название каякентско-харачоевской*. Она охватывает культуру древних племен, населявших горную Чечню и Дагестан в эпоху поздней бронзы и первого появления железа (конец II - начало I тыс. до н. э.). Это была эпоха, в недрах которой удается выделить отдельные группировки племен - предков современных дагестанцев и, вероятно, чеченцев. Занимались они земледелием, скотоводством и охотой. Древние жители гор были знакомы и с искусством. Это было искусство исключительно самобытное, своеобразное. Ведь керамика, созданная женщинами древности, красива и сейчас, она удивляет выразительностью форм. Очень интересны также рисунки на скалах, возвышающихся в предгорьях Дагестана, Они живо передают сцены охоты, диких животных (туры, козлы, олени, лисы, кабаны). Подобные рисунки часто расположены в два-три ряда, причем это не хаотическое нагромождение изображений, а ритмичное, строго обдуманное чередование сцен и фигур. Мы должны признать у древних художников прекрасное чувство композиции. Очевидно, древние люди любили посещать свои "картинные галереи". Почти всегда под скалами с рисунками можно найти утерянные ими предметы.

* (У станции Кая-Кент в Дагестане в 1898 году В. И. Долбежев исследовал могильник, близкий по материалам Xарачоевскому )

Теперь наша дорога медленно, зигзагами пересекает гигантскую гору, поднимаясь к перевалу Харамля. Глубоко внизу видны постройки селения Харачой*, многочисленные ущелья, отходящие от реки Хулхулау, скалистый мыс, на котором в конце XIX века еще стояла боевая башня...

* (В одном из ущелий близ Харачоя очень много пещер, отдельные скальные залы достигают 16 м в высоту. Это ущелье почти не исследовано.)

Боевая башня в селении Хой

Озеро Кезеной-Ам и селение Кезеной

Крутая гора, по которой мы поднимаемся, кажется бесконечной. Пестрый ковер цветов и небольшие рощицы оживляют пейзаж. Но и эти картины остаются позади. Перед глазами лишь одинокие скалы и заросли чемерицы - ядовитые растения. Но вот и перевал, главная дорога уходит влево, на Дагестан, к аулу Вотлих, а мы медленно спускаемся вниз, к изумрудному блюдцу озера Кезеной-Ам*. В ясную погоду в его глади отражаются склоны гор, и только всплеск форели ломает зеркальную поверхность воды. А в непогоду вода Кезеной-Ам становится лиловой, ветер гонит мелкие пенные волны, срывает кусты оранжевых скальных маков.

* (Озеро находится на высоте 1870 м, глубина его 70 м. Образовалось оно в результате древнего оползня. По сути дела, Кезеной-Ам огромная естественная запруда. )

Давным-давно на дне озера находилось село Эзеной. Здесь жили жадные и негостеприимные люди. И вот опустился с неба бог и как простой странник стал проситься на ночлег. Отовсюду гнали его жители аула, и только на краю села в дымной сакле бедной вдовы он нашел и кров и пищу. Разгневанный бог решил уничтожить селение нечестивцев, забывших заветы отцов, забывших, что личность гостя - священна. Он затопил селение и пощадил лишь семью гостеприимной женщины. Она и ее дети поселились на новом месте, там, где сейчас высятся постройки аула Кезеной...

Мечеть с нависающим михрабом в селении Хой

Так рассказывают горцы.

С западной стороны берега Кезеной-Ам скалисты. Белые пласты мергеля круто падают в зеленую гладь воды. Вдоль скал вырублена узкая лента дороги, по ней и проходит наш путь в Макажойскую котловину (бывшее общество Чаберлой, или Чарбели). Эта дорога до сих пор называется Царской. По ней в 1871 году проезжал Александр II - ему интересно было посмотреть на покоренный Кавказ...

Помещение со сводами в селении Кезеной

Хой

В районе озера Кезеной-Ам еще в эпоху камня жили люди, а 1957 году у речки Харсум, питающей озеро, впервые были найдены кремневые обломки, оббитые рукой первобытного человека. Затем такие находки были сделаны у аулов Кезеной и Хой. Но главное, что привлекает внимание путника, это местные памятники архитектуры. Слова "великолепны, прекрасны, чудесны" не подходят к ним. Местным башням и надгробиям присуща своя суровая красота. Они не только величественны, но и неразрывно слиты с природой. Все местные произведения архитектуры прекрасно вписаны в горный пейзаж, срослись с ним, дополняют его.

Вот селение Кезеной. Сейчас здесь два-три жилых дома и целый комплекс опустевших построек - замок Алдам-Гези. Строения раскинулись по склону горы и забрались на огромную крутую, недоступную скалу. Плоская вершина ее укреплена со всех сторон крепкими стенами, а там, где стена проходит над расщелиной, под нее подведена опорная арка. Это цитадель. Сюда во время осады загоняли скот, собирались люди. На скале находилась и боевая башня. От цитадели уходит дорога в горы, здесь же находятся остатки кладбища и пересохший колодец. У подножия цитадели возвышается жилая башня (башня Дауда), а далее следуют руины мечети и других построек. Многие из них перекрыты веерообразным напускам камней (по типу дарбази).

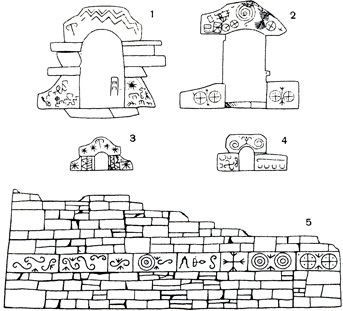

Еще одно замковое укрепление имеется в селении Хой. Среди большого количества жилых башен возвышается боевая. Она не очень высока - всего 16 м. Хойская башня некогда была четырехэтажной. И что самое интересное, сверху эта башня увенчана остатками сплошного машикуля, опоясывающего ее оо всех четырех сторон. Хойская башня богато украшена. Здесь и углубленный узор в виде ромбов и треугольников, Т-образные тамги и петроглифы.

Остатки аула-замка можно видеть и на восточной окраине селения Макажой. Одна из местных жилых башен была превращена в мечеть. Ее стены покрыты огромным количеством петроглифов. Последний раз мечеть ремонтировали в 1824-1825 годах; сделано это было какими-то Газиявом и Хусаином. Так гласила арабская надпись.

Укрепленный поселок Хархарой примостился у глубочайшей щели, по дну которой, пользуясь руслом реки Ансалта, можно пройти в Дагестан - в аул Ансалта, Ботлих - к андо-аварским народам Дагестана.

И всюду, куда ни ступит ваша нога, вы будете поражаться странными чертами местной архитектуры. На боевой башне селения Хой сплошные машикули; у мечетей михрабный выступ иногда высоко поднят над гладью стены; в подвальных помещениях аккуратно выложены арочные своды, иногда опорные колонны их образуют целые ряды.

Но стоит вам посетить соседнюю страну - Дагестан, пожить и осмотреть постройки чеченских соседей - аварцев, и все станет ясным. Только в результате общения с аварцами в районе озера Кезеяой-Ам могли возникнуть памятники архитектуры, вобравшие в себя лучшие черты чеченского и аварского зодчества. Несомненно, чеченские приемы здесь преобладают.

Архитектурные памятники Чаберноя являются образцами большого строительного мастерства чеченского народа, они указывают на тесные дружеские связи местного населения с дагестанцами в средние века.

Могильный памятник в селении Хархарой

В селениях Кезеной и Хой и в других местных аулах (а их тут довольно много: Макажой, Вуни, Джалкх, Хархарой, Орсой, Тундук, Хиндой и т. д.) можно видеть интересные памятники. Они напоминают склепы. Но это не склепы. Прежде всего, они малы, в них нет погребального помещения, так как воздвигнуты они над индивидуальными захоронениями, а в их ниши вделаны небольшие стелы с обычными эпитафиями - цитатами из Корана.

В Чаберлое склепов вообще нет, очевидно, их уничтожили. Местные жители, жившие рядом с горцами Дагестана, довольно рано приняли мусульманство. Но чеченцы, порывая связи с языческим прошлым, не могли отказаться от старых традиций и своим памятникам по-прежнему придавали формы склепов. Подобные надгробия встречаются еще у селений Харачой, Кулой, Ачало, а далее, к центру Чечни, их становится все меньше и меньше, ибо влияние мусульманства вдали от Дагестана слабело, и умерших еще долгое время хоронили по законам предков - в склепах, искусственных пещерах, скальных гратах.

Петроглифы чеченских башен: 1-4 - селение Хой; 5 - Майсты

Макажой

Чаберлой - это своеобразный заповедник, богато насыщенный древними памятниками вайнахского изобразительного искусства - петроглифами. Их можно видеть на скалах замка Алдам-Гези, на стенах и арках башен в селениях Хой, Макажой, Хархарой и других. Они высечены на многих склеповидных памятниках*. Петроглифы никогда не повторяются, хотя по сюжетам они не так уж разнообразны. Их высекали с любовью, не спеша, помещали на видных местах, большей частью у дверей, окон, на угловых камнях. Рисунки петроглифов гармонируют с обликом зданий, разнообразят монотонность башенной кладки. Такие изображения делались после окончания всех строительных работ и позже, по мере жизни в башнях, в связи с разными событиями. Остановимся на некоторых изображениях. Среди петроглифов Чечено-Ингушетии довольно много рисунков, напоминающих знаки письменности. За пределами Чечено-Ингушетии они неизвестны. Однако считать их буквами или даже знаками слогового письма нельзя. В условиях гор, при отсутствии широких торговых связей, не было возможности для развития письменности. Хотя, несомненно, они имели определенный смысл. Возможно, некоторые из них выражали (какую-то законченную мысль, то есть являлись пиктограммами. Многие из подобных рисунков могли быть тамгами - знаками родов.

* (Помимо рисунков на скалах цитадели селения Кезеной такие изображения известны у селения Таузень (Киров-аул) на реке Басс, у селения Балан-Су и Байтарки на реке Яман-Су. )

Петроглифы на башне в селении Хой

Мы уже писали о символике креста у вайнахов. Этот знак являлся своеобразным оберегом, перекрещивая "раз и навсегда" все дурное (у горцев есть даже понятие "хорошего креста" - это крест, заключенный в круг), мог указывать направление, то есть связываться с представлением о странах света. И уж в самую последнюю очередь являлся христианским символом, ведь известны кресты на мечетях в аулах Дарго, Бачи-Юрт в Ичкерии, на мусульманских памятниках, на мечети-башне у Макажоя.

На башенных постройках довольно часто можно видеть свастику. Это столь же древний изобразительный элемент в местном искусстве, как и крест. Свастика большей частью связана с движением главного светила - Солнца, почитание которого у вайнахов вам уже известно. Недаром свастика до сих пор употребляется у чеченцев и ингушей для написания различных мусульманских формул на могильных стелах. Быстро вращаясь, свастика превращается в спираль, а в ней, как и в лабиринте, легко запутаться "нечистой силе". Вот и ставят ее у входа в здание - мечеть, дом, башню.

Мы уже много говорили о культах плодородия. Многие рисунки людей и животных носят непристойный характер, а помещены на видных местах. Не спешите обвинить хозяина такого дома в неприличии. Просто он очень хотел, чтобы в его доме, на его полях и в его стаде было все благополучно, изобильно.

И вот получается, что почти все петроглифы, даже рисунки рук, должны были помогать в тяжелой повседневной жизни горца. Это были своеобразные моления, обереги, просьбы, исполненные с одной целью - с надеждой на полноту жизни. Даже покойников оберегали такими значками, ведь ночью, когда для них светит "их" Солнце, они помогают живым и здравствующим сородичам.

Петроглифы мы можем относить ко времени от XII и по XVIII век. Ни христианство, ни мусульманство не смогли поколебать веру в их чудодейственную, желанную помощь и силу...

Чаберлой. Бесконечны его ущелья, здесь множество водопадов, каскадами сбегающих вниз, в черноту обрывов, здесь благоуханна трава и гостеприимны люди. Не спешите покидать скальные платформы местных гор...

Мы окончили наше путешествие в Чечено-Ингушетию - страну, к которой обращали взоры лучшие писатели России: А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой. Ей обязаны они многими своими произведениями. И именно они впервые постарались заглянуть в душу горца, увидеть не только его непреклонность в борьбе, но и человеческую тоску и сильную молчаливую любовь...

Мы постарались немного рассказать о древней культуре страны вайнахов, открыть ее вам и заставить заговорить местные руины, ведь архитектура - тоже летопись мира: "она говорит тогда, когда уже молчат и песни и предания..." (Н. В. Гоголь, Об архитектуре нынешнего времени). Нам бы хотелось, чтобы прошлое вы сопоставили с живым, настоящим, прониклись уважением и к старому и бесконечно разнообразному новому. И если, закрывая эту книгу, вы заинтересовались культурой вайнахов, их самобытным зодчеством, их памятниками старины и вам захотелось самому полной грудью вобрать в себя горный воздух, увидеть полет орла и башни аула Эрзи, то поезжайте в страну вайнахов. Здесь любят гостей!

|

ПОИСК:

|

При копировании материалов проекта обязательно ставить ссылку:

http://artyx.ru/ 'ARTYX.RU: История искусств'