передняя азия

древний египет

средиземноморье

древняя греция

эллинизм

древний рим

сев. причерноморье

древнее закавказье

древний иран

средняя азия

древняя индия

древний китай

НОВОСТИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БИБЛИОТЕКА

13.03.2015

Памяти воина и живописца Василия Верещагина

Художник погиб во время Русско-Японской войны при подрыве на мине эскадренного броненосца «Петропавловск» на внешнем рейде Порт-Артура, находясь на котором Верещагин занимался набросками для картин «Петропавловск». Историки рассказывают, что шлюпки, спущенные с русских кораблей, сразу бросились подбирать плававших в воде людей. Удалось спасти 80 человек. Поиски командующего флотом вице-адмирала С. О. Макарова результатов не принесли; он погиб вместе с 10 штабными офицерами, 17 или 18 корабельными офицерами, 620 или 652 матросами (данные о числе погибших в разных источниках отличаются). В этом трагическом, но и героически-мученическом ряду наравне с русскими воинами и пребывает живописец Василий Верещагин, всей своей творческой судьбой связанный с русской армией и флотом, которые, по меткому слову императора Александра III, являются единственными союзниками России.

Верещагин создал в своих произведениях образ солдата — героя и мученика. Его воображение было взволновано не столько эпизодами «великих» сражений, сколько кровопролитием, нищетой и страданием, приносимыми войной. Удивительно, но даже в массовых сценах сражений поэтика Верещагина открывает миру личные, конкретные судьбы русских солдат. Для Верещагина это не безликая масса, не «пушечное мясо», а православные касатики, «солдатушки-ребятушки», отдающие жизнь за веру, царя и Отечество, добровольно приносящие свои жизни в жертву «за други своя».

Известный русский художник Василий Васильевич Верещагин родился 26 октября 1842 года в Новгородской губернии, близ города Череповца, в семье состоятельного помещика. В 1850 году (восьми лет), согласно семейной традиции, его определили в Морской кадетский корпус. Учился он хорошо - первенство льстило его самолюбию, но радостных воспоминаний об этой части жизни у маленького Василия не осталось, к тому же он не любил море. В 1858 году юный гардемарин возвращается из заграничного плавания. И в том же году начинает посещать классы рисовальной школы, самостоятельно штудирует труды философов-позитивистов. В 1859 году Василий оказывается перед выбором: остаться на военной службе или поступить в Академию художеств. Ему только 17 лет, и родители категорически против. Но у него есть пример: старший брат Николай оставил военную службу и поступил в университет. Василий выбирает искусство и поступает в Академию художеств. Занятия в стенах академии не принесли удовлетворения молодому художнику; ему хотелось свободы творчества, а приходилось работать на заданные темы. Разрыв с академией становится неизбежным, и в 1863 году, бросив всё, Василий уезжает на Кавказ.

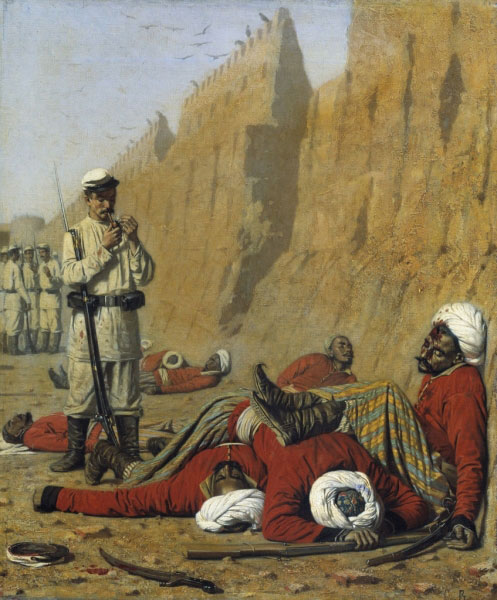

После удачи. 1868 г.

В 60-е годы XIX столетия Кавказ был таким же, как и сейчас, опасным местом. Известный историк Н. Я. Данилевский так охарактеризовал горцев Северного Кавказа: "Кавказские горцы - и по своей фанатичной религии, и по образу жизни и привычкам... природные хищники и грабители, никогда не оставлявшие и не могущие оставлять своих соседей в покое". Трофеи, в виде отрезанных голов, по-прежнему оставались свидетельством доблести истинного джигита.

Полная опасностей жизнь раскрывалась перед молодым художником. На Кавказе он увидел как и чем заканчивается война, что несёт она победителям и побеждённым. Воинственные горцы на его эскизах кажутся нашими современниками - только одежда другая, а взгляд и характер остались прежними.

Волна впечатлений захватила Василия Васильевича. Сказать всю правду о войне - в этом видит он своё призвание и свой долг. Осенью 1867 года он уезжает в Туркестан. Россия ведёт здесь военные действия. Верещагин оказывается прикомандированным к штабу генерала Кауфмана. В одном из первых писем он напишет о своих чувствах: "Никогда ещё не видал я поля битвы, и сердце моё облилось кровью". Мысль о дикости и бессмысленности человекоистребления впервые тяжким бременем легла на душу молодого человека. Верещагин не раз участвовал в сражениях, и бывали случаи, когда его смелость спасала жизни многих. За участие в Туркестанском походе он получил Георгиевский крест. Благородство простого русского солдата сам Верещагин описывал в письме так: "Солдат ранил противника и хотел послать вторую, смертельную пулю. Другой солдат удержал его:

- Не тронь, не замай его, Серёга!

- Да ведь он уйдёт...

- А пускай уходит, он уже не воин..."

После неудачи. 1868 г.

Противникам наверняка показалось, что они "уруса" надули. И добавляет: "Никому и в голову не пришло, что урус Серёга и многие другие урусы могли бы убить, но не захотели". Тем с большим ужасом узнал он ещё об одной страшной стороне кровавых стычек: воины эмира за каждую голову врага получали от своих владык вознаграждение. Через сто с лишним лет мы, ныне живущие, с неменьшим ужасом узнали, что всё это не кануло в лету, и за голову каждого нашего русского парня по-прежнему современные "воины эмира" получают свои сребреники.

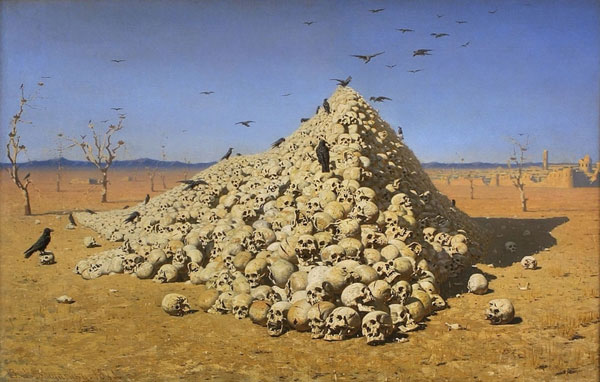

Апофеоз войны. 1871 г.

В молчании стою у картины "Апофеоз войны". Сухая, прожжённая степь и среди неё - пирамида черепов, с кружащимися над ней воронами. Мне кажется, что я слышу их отвратительное карканье, хочется заткнуть уши и закрыть глаза. Оторопь брала людей, посетителей первой выставки, когда из каталога они узнавали, что в этой страшной пирамиде находится череп известного путешественника, учёного и исследователя Средней Азии Адольфа Шлагинтвейта, казнённого по приказу хана. Первая выставка картин В. В. Верещагина имела потрясающий успех. Поток посетителей нарастал с каждым днём, к дверям тянулись длинные очереди. Зрители - самая разная публика - уходили в полном смысле слова ошеломлёнными увиденным. Варварство отсталых народов, дикое надругательство над телами убитых, деградация власти эмиров, нищета простого народа рядом с роскошью дворцов, алчность и ханжество, и война, такая, какую увидел и пережил сам Василий Верещагин... Главные герои и жертвы на его картинах - русские солдаты. "Трагичнее всех был "Забытый" - бедный убитый солдат, распростёртый навзничь в поле, покинутый всеми... Этой поразительной, потрясающей ноты не брал ещё ни один живописец войн и баталий", - писал В. В. Стасов. Конечно, не всем это понравилось. Генерал-губернатор Туркестанского края К. П. Кауфман устроил художнику публичный допрос, требуя назвать место и время, где и когда он видел солдата, оставленного без погребения.

Государь также резко выразил своё неудовольствие, ну и угодливая пресса постаралась. Верещагин тяжело переживал официальное непризнание своих картин. Он вынимает из тяжёлых рам три самые спорные картины: "Забытый", "Окружили - преследуют", "У крепостной стены. Вошли!..". Дома он разрезал холсты на полосы и бросил в огонь. Не дожидаясь конца выставки, художник уезжает в Индию, а потом поселяется в Париже, где работает над индийским циклом. В апреле 1877 г. Россия вступает в войну на Балканах. Верещагин бросает работу над индийским циклом и 10 апреля выезжает из Парижа.

В своём первом письме с Балкан он напишет: "Я иду с передовым дивизионным отрядом казаков генерала Скобелева...". Теперь тяжёлые переходы по горным тропам, атаки, осады воспринимаются им совсем иначе. "В юности я представлял себе (как и большинство), что война - это парад своего рода, с музыкой и развевающимися султанами". На его картинах мы видим "снеговые равнины в десятки вёрст, где замерзали медленной и страшной смертью сотни и тысячи брошенных раненых, целые поля убитых и изуродованных, целые обозы покалеченных... написанных с мастерством неподражаемым, идущим из глубины души, потрясённой до самых корней, - вот что создало эти картины, каких ещё никогда никто не писал в Европе...", - так передавал свои впечатления В. В. Стасов. В этой войне Россия вновь сталкивается с чуждым Православию миропониманием. Боль души художника передаётся зрителю. Картина "Побеждённые. Панихида по убиенным на поле битвы". Офицер с непокрытой головой, рядом священник служит панихиду, за их спиной, в углу картины - вырытая могила, большой крест... более ничего, только бесконечное серое поле, сливающееся с таким же бесконечным серым небом. "Все без исключения раненые наши под Телишем были предварительно прирезаны и изуродованы турками и, вместе с убитыми, обшарены и раздеты догола. Товарищи их, егеря, собрали разбросанные по полю битвы тела, положили их рядом перед общею могилою... Священник отслужил панихиду...", - так сам В. Верещагин в письме поясняет сюжет картины. Работая над циклом, Верещагин дважды возвращался на Балканы и бродил по тем местам, где кипели битвы, он хотел во всём быть точным и правдивым. В ноябре 1880 года художник напишет П. М. Третьякову: "Не могу выразить тяжесть впечатления, выносимого при объезде полей сражения в Болгарии, в особенности холмы, окружающие Плевну, давят воспоминаниями".

В 1903 году В. В. Верещагин уезжает на Русско-японскую войну, третью в его жизни. Во время первой войны, в Самарканде, пуля пробила его шляпу. На Дунае, во время второй войны, турецкая пуля пробила правое бедро. Третья война отняла у него жизнь. У Верещагина нет могилы. Он погиб 13 апреля 1904 года в бою близ Порт-Артура при взрыве на броненосце "Петропавловск".

Я смотрю на картины Верещагина глазами человека XXI века, и мне всё в них понятно. Как будто он писал свои картины не сто сорок лет назад, но провидел сквозь столетие и оставил свою боль всем нам, чтобы помнили.

Источники:

|

ПОИСК:

|

При копировании материалов проекта обязательно ставить ссылку:

http://artyx.ru/ 'ARTYX.RU: История искусств'