передняя азия

древний египет

средиземноморье

древняя греция

эллинизм

древний рим

сев. причерноморье

древнее закавказье

древний иран

средняя азия

древняя индия

древний китай

НОВОСТИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БИБЛИОТЕКА

2. Забытое известие о Меншиковой башне

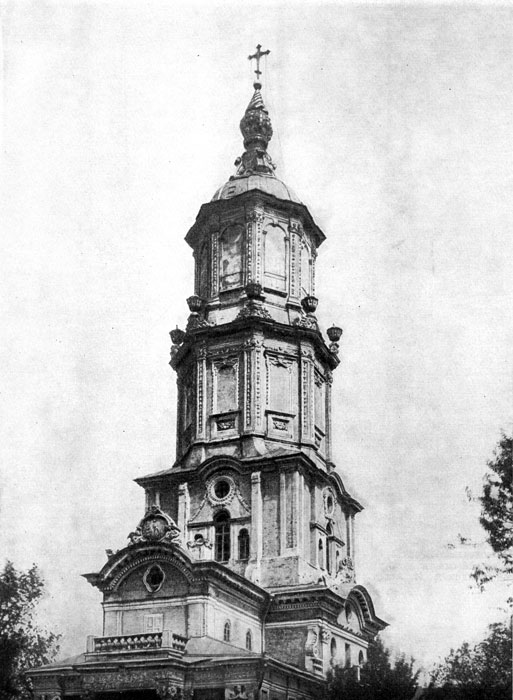

7. Меншикова башня. 1701—1707 гг. Москва, фрагмент.

Как известно, вскоре после завершения строительства Меншикова башня пострадала от пожара и была восстановлена, но уже не в первоначальном виде. Какою она была сначала? В последние годы появилось несколько работ, частично или полностью посвященных истории и вопросам реконструкции Меншиковой башни: статья И. Э. Грабаря об архитекторе И. П. Зарудном (И.Э.Грабарь. И.П.Зарудный и московская архитектура первой четверти XVIII века.— «Русская архитектура первой половины XVIII века». М., 1954, стр. 40—50; И.Э.Грабарь. Московская архитектура начала XVIII века.— «История русского искусства», т. V. М., 1960, стр. 37—43.) и специальная статья о башне, принадлежащая Е. Р. Куницкой (Е.Р.Куницкая. Меншикова башня.— «Архитектурное наследство», 9. Л.— М., 1959, стр. 157—168.). В статье Е. Р. Куницкой с одинаковым вниманием изучены как письменные источники о памятнике, так и данные натурного обследования здания, производившегося ею в 1949 г. В итоге Куницкая предлагает читателю реконструкцию башни, несколько отличающуюся от прежних. Но от внимания Куницкой (как, впрочем, и других исследователей) ускользнуло одно редкое сообщение о пожаре Меншиковой башни, заставляющее нас вновь вернуться к истории памятника и попытаться выяснить, насколько достоверны заключения наших предшественников о первоначальном виде этого здания.

Долгое время считалось, что Меншикова башня была построена в 1705— 1707 гг. архитектором И. П. Зарудным. Е. Р. Куницкая впервые высказала сомнение в правильности этих данных. Ей посчастливилось найти и обосновать иную дату начала строительства — 1701 г. Об окончании строительства она говорит, что оно завершилось не ранее 1706 г. (на гравюре «Немецкая слобода в Москве», относящейся к этому году, башня изображена еще без шпиля) и не позже 1708 (к этому времени на башне уже были установлены все колокола и часы)(Там же, стр.166.). Отсюда, как нам кажется, следует только один вывод (его мы и находим у всех остальных исследователей памятника), что строительство башни закончилось в 1707 г.

Ссылаясь на то, что сооружение Меншиковой башни началось раньше, чем предполагалось до сих пор, Е. Р. Куницкая высказала мнение о непричастности И. П. Зарудного к проектированию и возведению самой башни. Она отводит ему лишь роль оформителя выстроенного здания белокаменной резьбой и лепниной (Там же, стр. 167—168.). С этим выводом согласиться никак нельзя. Имя И. П. Зарудного как архитектора, строившего башню, записано в церковном синодике. Синодик был обнаружен в начале XIX в. А. Ф. Малиновским, и выписки из него, сделанные им же, легли в основу всех последующих исследований о Меншиковой башне. Новонайденная дата начала постройки башни не только не ставит под сомнение авторство И. П. Зарудного, но и подтверждает его, так как из челобитной, поданной И. П. Зарудным в апреле 1722 г. на имя Петра, ясно сказано, что он, И. П. Зарудный, приехал в Москву около 1701 г. и что в этом году он уже был «определен к строению церковному» (И.Э.Грабарь. И.П.Зарудный и московская архитектура первой четверти XVIII века, стр. 56; И.Э.Грабарь. Московская архитектура начала XVIII века, стр. 44, прим. 1.).

Итак, Меншикова башня построена в 1701—1707 гг. Ее автором вероятнее всего был архитектор И. П. Зарудный (Недавно было высказано предположение, что в строительстве Меншиковой башни принимал участие итальянский архитектор Джованни Марио Фонтана [В. Н. Hallstrdm. Eine neue russische Kunstgeschichte. (Рец. на «Историю русского искусства», т. V.) — «Konst-historisk Tidskrift». Stockholm, 1962, 3—4, S. 108]. Однако остальные здания, в строительстве которых участвовал Д.М.Фонтана (дворец Гагарина на Тверской улице в Москве и дворцы A.Д.Меншикова в Лефортове, на Васильевском острове в Петербурге и в Ораниенбауме) имеют мало общего с архитектурой Меншиковой башни.).

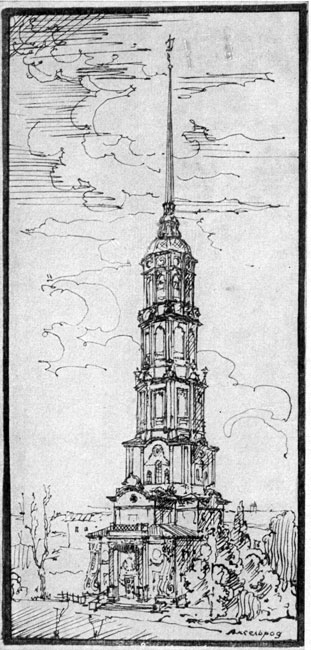

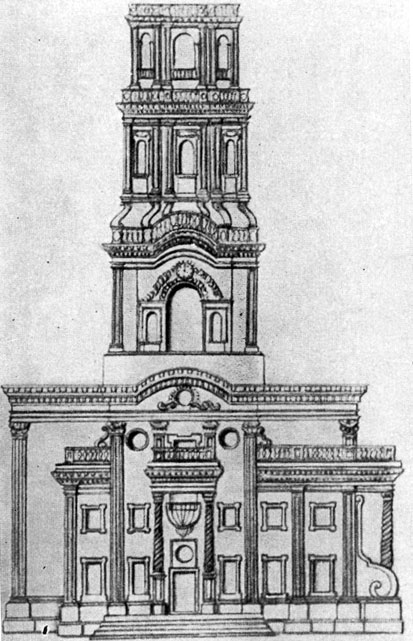

8. Первоначальный вид Меншиковой башни. Реконструкция А. И. Аксельрода.

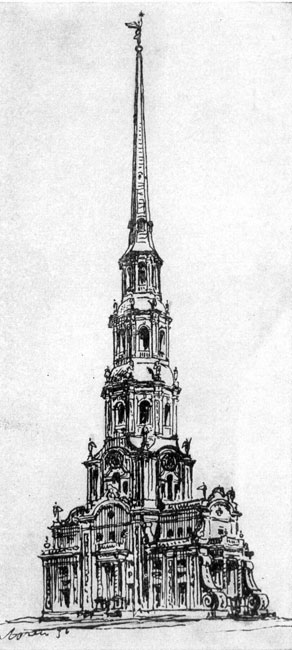

9. Первоначальный вид Меншиковой башни. Реконструкция К. К. Лопяло под руководством И. Э. Грабаря.

В 1723 г. башня сильно пострадала от пожара, вызванного ударом молнии (Ее вид после пожара зафиксирован на рисунке, хранящемся в Тессин-Харлемановской коллекции в Национальном музее в Стокгольме (инв. № 9076). Рисунок исполнен около 1745 г. См.: B.Н.Hallstrom. Op. cit., S. 109, Abb. 4. ). В огне пожара погибли шпиль и какие-то деревянные части, находившиеся в основании шпиля. Эти исчезнувшие элементы башни исследователи неоднократно пытались восстановить: одни — теоретически, мысленно, путем воображения, другие — в рисунках и чертежах. Н. П. Розанов (Н. П. Розанов. Церковь архангела Гавриила в Москве, на Чистом пруде, или. Меншикова башня.— «Русские достопамятности», т. II. М., 1883, стр. 21—22.), А. И. Аксельрод (А.Аксельрод. Меншикова башня в ее первоначальном виде (опыт реконструкции).— «Архитектура СССР», 1939, № 10, стр. 57—61.) и И. Э. Грабарь считали, что в 1723 г. сгорели шпиль и верхний восьмерик башни, построенный из дерева. Этот несохранившийся восьмерик они восстанавливали таким же, как и нижние два восьмерика, т. е. вполне самостоятельным, существенным звеном всей постройки. Лучшее графиче ское воплощение этой мысли мы находим у Аксельрода. Реконструкция Грабаря отличается лишь тем, что основание шпиля опущено здесь до са мой кромки воображаемого деревянного восьмерика, тогда как в чертеже Аксельрода между верхним восьмериком и шпилем помещена миниатюрная надстройка, нечто вроде постамента под шпиль. Этот постамент, как и сам деревянный восьмерик, имеет у Аксельрода полусферическое завершение.

Основных источников, на основании которых были разработаны реконструкции А. И. Аксельрода и И. Э. Грабаря, насчитывается два. Это письмо И, П. Зарудного к А. Д. Меншикову, датированное 1720 г., и краткое известие о пожаре башни в 1723 г., извлеченное А. Ф. Малиновским из церковного синодика и изложенное им своими словами, т. е. до некоторой степени утерявшее значение подлинника. В письме И. П. Зарудного о верхних частях башни сказано следующее: «А на церкви не токмо кровля, и шпицер, и два полуглавия по самый осмерик, в котором часы стоят (здесь и далее курсив мой.— Г. В.), мокротою и ветром зело обило, а ежели не будет починено подмаскою или покрытием железным, то умножится гниль в дереве, ветром, расшатав, уронит. А надобно заранее подкрепить и вычинить и покрыть как шпицер, так и оба полуглавия железом дощатым сибирским» (И. Э. Грабарь. И. П. Зарудный и московская архитектура первой четверти XVIII века, стр. 48.). Мы намеренно выделили начало этого письма, так как отсюда следует, что над восьмериком, где помещались часы (независимо от того, был он деревянным или каменным), возвышались еще два полуглавия и шпиль. В синодике же, которым пользовался А. Ф. Малиновский, о Меншиковой башне замечено: «Прежде был высокий шпиль с великолепными украшениями, а в верхнем этаже поставлены были часы с курантамииз Англии... В 1723 году молния зажгла деревянный шпиль под самым крестом, отчего загорелись деревянные перекладины 50 колоколов, рухнувших на свод и проломивших его» (Там же, стр. 46; И. Э. Грабарь. Московская архитектура начала XVIII века, стр. 40.).

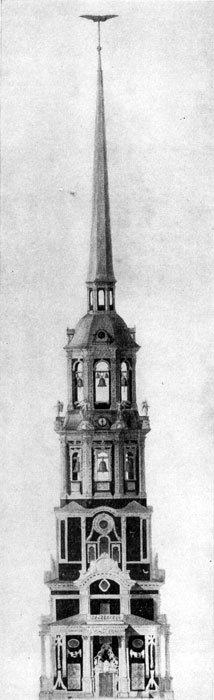

10. Первоначальный вид Меншиковой башни. Реконструкция Е. Р. Куницкой.

Из этого ясно, во-первых, то, что башня завершалась высоким шпилем, которого к моменту составления записи уже не было (он сгорел), и часами, также погибшими в пожаре. При этом остается неясным, сохранился или не сохранился верхний этаж (ярус), где стояли часы. Е. Р. Куницкая полагает, что он сохранился, потому что был не деревянным, а каменным. Это, по ее мнению, нынешний верхний восьмерик башни. Е. Р. Куницкая, следовательно, отрицает существование третьего самостоятельного восьмерика с часами. Она помещает часы между первым и вторым восьмериками. Здесь же, при переходе от одного яруса к другому, она помещает одно из двух полуглавий, упоминаемых И. П. Зарудным. Полусферическое перекрытие верхнего яруса-восьмерика является, по ее словам, вторым полуглавием. Над ним, судя по чертежам Куницкой, возвышался миниатюрный восьме рик-фонарик, служивший основанием шпиля.

В архитектурном отношении разница между реконструкциями А. И. Акcельрода — И. Э. Грабаря и Е. Р. Куницкой большая, потому что в первом случае башня получается как сооружение с необычайно резко выраженным взлетом ее форм кверху, а во втором случае она кажется более спокойной, уравновешенной. С точки зрения чисто формальной, количественной, разницы между этими реконструкциями нет, потому что в обоих рисунках мы видим по три восьмерика; только у Аксельрода и Грабаря верхний восьмерик большой, а у Куницкой он маленький. Вот почему отдать предпочтение тому или другому варианту чрезвычайно трудно. Они оба совпадают с видом башни на гравюре Я. Бликланта, относящейся к 1707 г.(В.Выголов. Новое о творчестве И. П. Зарудного. — «Архитектура СССР», 1953, № 10, стр. 30; В. К. Макаров. Опыт исторического изучения петровской гравюры.— «Сборник Государственной Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина», II. Л., 1954, стр. 158, табл. IX). На этой гравюре четко видны три восьмерика башни.

К сожалению, мелкомасштабность рисунка Бликланта и его условность не позволяют сказать, играл верхний восьмерик самостоятельную роль или был элементом скорее декоративным, второстепенным, малозначащим. Поэтому в поисках правильного решения вопроса мы обратимся еще к одному источнику. Это черновая реляция о пожаре Меншиковой башни, составленная кем-то из очевидцев пожара — вероятно для Синода как донесение о случившемся. Реляция была издана еще в конце прошлого века А. С. Родосским (А.Родосский. Описание 432-х рукописей, принадлежащих С.-Петербургской Духовной Академии и составляющих ее первое по времени собрание. СПб., 1894, № 432; текст реляции помещен в разделе «Приложения и примечания», стр. 427.), но осталась незамеченной ни А. И. Аксельродом, ни И. Э. Грабарем, ни Е. Р. Куницкой. Между тем как свидетельство современника она имеет чрезвычайную ценность, и при общей недостаточности источников по истории башни ею приходится особенно дорожить.

Реляция входит в состав сборника под названием «Книга о разных духовных и мирских вещах». Этот сборник до революции находился в библиотеке Петербургской Духовной академии, ныне он хранится в Отделе рукописей Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Сборник состоит из нескольких тетрадок разного формата и содержания. Все они относятся к XVII — первой половине XVIII в. Реляция записана в пятой тетради на листах 154 и 155. Приводим ее полный текст еще раз.

«1723. Сего настоящаго иуня в 14 день в Москве, на Чистом Пруде, при дворе Его светлости князя Меншикова преславная церковь св. архангела Гавриила, Его княжою богатою рукою построеная чрез многая лета, и архитектурным с прочими высокими художествы во удивление многим иностранным украшенная, в малы часы нечаянно обнажилася своего украшения и доброты, а имянно сице: во 2 часе по полудни наступила великая туча с зелным вихром и испустила из себя со страшным громом перун (или просто рещи стрелку), который утрафил в самое яблоко верхнее (на чем стоял образ архангела), от чего оное яблоко, запалено, горело по малу, не мал час тихо. Потом огнь оный начал внутри на низ опускатися к часовому кругу или месту, а понеже за высотою и неудобством места народу отнимати было не можно, объемши же той пламень кантору и все место часовое, розлился по всему спицеру и опустил колокола великия и с часовым валом на первые своды, которые от тягости проломясь опустились со всею матернею на другие, ноте и наипаче от сугубыя ваги и от огня не могли устоять, внезапно с великим громом на самый исподь провалились. И подавили всех в той час прилучившихся в церкви не малое число народа, паче ж военных людей ко отниманию от огня утвари церковной учрежденных; а при том сводов и всего, что сверху на низ обвалилось, пламень, не имея себе в церкви пространства, со зелною яростию в двери и в окна нечаянно изскочив, опалил немало около церкви в ограде стоящих. И тако сие толь прекрасное и многоиждивное здание, со упованием долголетняго пребывания построеное, изволением вышняго в малы часы вся красоты лишилось со жалостным видением на оное зрящих».

В тексте реляции обращает на себя внимание картинное описание распространения огня сверху вниз, а также катастрофических последствий пожара. Автор записки сообщает, что пожар начался с яблока, на котором стоял «образ архангела», потом загорелись деревянные конструкции шпиля, и огонь опустился по ним к «часовому кругу или месту». Это «часовое место» он называет еще «канторой». Никаких промежуточных элементов между шпилем и «часовым местом» автор даже не подразумевает; наоборот, часовое место он даже мыслит как единое целое со шпилем («объемши же той пламень кантору и все место часовое, розлился по всему спицеру»). Мы имеем здесь полное расхождение с реконструкцией Е. Р. Куницкой, у которой между шпилем и часами оказывается не только один каменный восьмерик (верхний из ныне существующих), но еще и маленький деревянный восьмерик-фонарик в основании шпиля. И наоборот, мы имеем здесь полное совпадение с реконструкцией А. И. Аксельрода, ибо у него часы помещены в основании нижнего «полуглавия», в верхней части третьего большого восьмерика. К этому последнему, кстати, вполне может быть отнесена упоминаемая реляцией «кантора и все место часовое».

Дальше события развернулись следующим образом. Спалив «спицер» и «кантору», огонь «опустил» колокола и часовой вал на первые своды. Они проломились. Неимоверная тяжесть металла, полуобгоревших деревянных балок, кирпича и камня обрушилась на другие своды. Они также не выстояли и «внезапно с великим громом на самый исподь провалились». . Где находились эти первые и вторые своды? Если мы воспользуемся разрезом башни, реконструированной Куницкой (Е.Р.Куницкая. Меншикова башня, стр. 165, рис. 6.)Э.), мы увидим здесь только один свод — между четвериком и нижним восьмериком. Очевидно, что это нижний, или, по тексту реляции, «второй» свод, упавший во время пожара на самый «исподь» церкви. Пространство между нижними двумя восьмериками в настоящее время сводов не имеет. Куницкая доказала, что их никогда и не было (Там же, стр. 160 (рис. 2), 163. По мнению автора статьи, именно здесь, между двумя деревянными перекрытиями, одно из которых служило потолком нижнего восьмерика, а другое — полом верхнего восьмерика, размещались часы и часовой механизм.).

Остается, таким образом, принять, что «первые» своды, на которые «опустились» большие колокола и часовой вал, перекрывали верхний из двух ныне существующих восьмериков. Следовательно, часы, часовой механизм и куранты, упавшие на «первые» своды, размещались над ними. Вся эта техника требовала места, и притом немалого. Поэтому размеры часовой «канторы» должны были быть примерно такими же, как и размеры нижних восьмериков. Аксельрод, как это видно по его чертежу башни и пояснительному тексту к реконструкции, восстанавливал сгоревший восьмерик с часами по точному подобию сохранившихся ярусов. Думается, что он поступал правильно.

Итак, из трех имеющихся в нашем распоряжении вариантов реконструкции Меншиковой башни наиболее отвечающим тексту реляции следует принять вариант Аксельрода, наименее отвечающим — вариант Куницкой. Реконструкция Грабаря занимает промежуточное место между ними, так как неясно, где он помещает часы и часовой механизм. Но в принципе и эта реконструкция, как и реконструкция Аксельрода, тоже отвечает действительным формам башни.

При исследовании сохранившихся верхних частей Меншиковой башни Куницкая обратила внимание на металлический каркас полуглавы и укороченного винтообразного шпиля-шишки с лепестками, завершающего современный силуэт башни. Нижняя часть каркаса оказалась вделанной в кирпичную кладку восьмерика. Существующее завершение башни относится к 70-м годам XVIII в., когда производилось общее восстановление здания после пожара 1723 г. Естественно предположить, что и вся металлическая ферма полуглавия сделана в те же годы. Но Куницкая отрывает основной массив каркаса от его основания, находящегося в кладке, и датирует последнее первой половиной XVIII в.(Там же, стр. 161.). По ее мнению, это металлическое основание фермы изначальное и служило опорой для деревянного шпиля. Нам думается, что нет достаточно твердых данных, которые бы оправдывали привлечение этой металлической конструкции для восстановления верхних частей памятника начала XVIII в.

11. Вид Меншиковой башни после пожара 1723 г. Рисунок около 1745 г. Национальный музей в Стокгольме.

С текстом реляции и нашими выводами о первоначальных формах Меншиковой башни вполне согласуется также недавно опубликованный ценный рисунок башни, исполненный около 1745 г., т. е. уже после пожара, но еще до начала восстановительных работ. Рисунок хранится в Тессин-Харлемановской коллекции графических материалов по русской архитектуре первой половины XVIII в. в Национальном музее в Стокгольме под инв. № 9076 (См. прим. 6 и 7.). Как и следовало ожидать, на рисунке башня кроме нижнего (основного) массива здания имеет высокий каменный четверик и два возвышающихся над ним каменных восьмерика.

Текст реляции и его сопоставление с сохранившимися частями башни, а также новооткрытый рисунок из Национального музея в Стокгольме дают веские основания для того, чтобы дополнить башню еще одним большим ярусом — часовым. Но почему часы были поставлены И. П. Зарудным так высоко над землей? Ведь куда проще и целесообразнее было бы разместить их посредине башни, как это стремилась показать в своей реконструкции Е. Р. Куницкая. На этот вопрос может быть дан ясный ответ. Дело здесь не в часах, а в курантах. Часы и часовой механизм нужны были не только и даже не столько для того, чтобы показывать москвичам время. Они требовались для того, чтобы регулярно, через определенные промежутки времени, приводить в действие куранты. Не часы, а куранты, колокольная музыка были достопримечательностью этого сооружения вместе с его архитектурой, «высокими художествы во удивление многим иностранным» украшенной. Не случайно церковный синодик, бывший у А. Ф. Малиновского, уделил этой музыке особое внимание. «.Прежде был высокий шпиль с великолепными украшениями,— читаем мы в синодике,— и в верхнем этаже поставлены были часы с курантами из Англии, которые били каждый час и четверти часа, а в 12 часов начиналась колокольная музыка и продолжалась целые полчаса». На Меншиковой башне висело около пятидесяти (!) колоколов. Куранты и колокольный звон производили эффект тем более поразительный, чем выше они подвешены, а дальность их звучания тем больше, чем меньше вокруг колокольни зданий, мешающих свободному распространению звука. Следовательно, размещение курантов Меншиковой башни в ее самой верхней точке было вполне оправдано. Добавим, что деревянный восьмерик с часами служил превосходным резонатором. Очевидно, И. П. Зарудный с самого начала думал выстроить его из дерева. Каменный восьмерик неизбежно поглощал бы часть звуков и лишил бы мелодию курантов ясности и чистоты.

|

ПОИСК:

|

При копировании материалов проекта обязательно ставить ссылку:

http://artyx.ru/ 'ARTYX.RU: История искусств'