передняя азия

древний египет

средиземноморье

древняя греция

эллинизм

древний рим

сев. причерноморье

древнее закавказье

древний иран

средняя азия

древняя индия

древний китай

НОВОСТИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БИБЛИОТЕКА

Истоки городецкой росписи и ее художественный стиль

Городецкая роспись — большое явление в русском народном творчестве. Как область искусства оно исследовано очень мало

(Д.В.Прокепьев. Художественные промыслы Горьковской области. М., 1939. Книга интересна фактическим материалом, отдельными наблюдениями, но в ней не затронуты художественные проблемы, и в частности городецкой росписи. Оценка и характеристика произведений часто неверны.

В. И. Аверина. Городецкая резьба и роспись. Горький, 1957. Одноименная диссертация того же автора. Работа носит историко-этнографический характер. Вопросы стиля, художественных особенностей городецкой росписи остались вне поля зрения автора.

Ю. С. Черняховская. Городецкие донца.— «Сокровища русского народного искусства». М., 1967. Автор дает сводку известных сведений о Городецком промысле, не внося в них ничего существенно нового. Отсутствие в статье художественного анализа приводит к неверным оценкам отдельных произведений и эволюции городецкой росписи в целом.

Общая художественно-эстетическая оценка городецкой росписи содержится в работах: В. С. Воронов. Нижегородские донца.— «Среди коллекционеров», 1929, № 9; А. В. Баку-шинский. Хохлома и Городец.— «Народное искусство в художественных промыслах СССР». М., 1940.

Многое для понимания стиля и образного содержания городецкой росписи дают труды: В. М. Василенко. Русская народная резьба и роспись по дереву XVIII—XX вв. М., I960; В. М. Василенко, С. К. Жегалова. Роспись по дереву.— «Русское Декоративное искусство», т. III. M., 1965; В. М. Василенко. Народное искусство первой половины XIX века.— «История русского искусства», т. VIII, кн. вт. М., 1964.Наша задача — подробное рассмотрение образной сущности городецкой росписи, проблем ее генезиса и художественной эволюции.) Между тем объем и значение художественной культуры городецкой росписи велики. Изучение ее поможет понять содержание и эстетическую сущность народного искусства.

Известна городецкая роспись главным образом по украшенным живописью донцам, в которые раньше вставлялся гребень для прядения. За полвека существования в Городецкой округе «красильного» промысла искусство росписи донец приобрело яркий характер вполне оригинального стиля. Этот стиль имеет свою историю развития, свою художественную природу. Корни его лежат в древних традициях художественной культуры Поволжья.

Старинным очагом городецкой росписи издавна была река Узола. В ее долине, вблизи Городца, родилось замечательное искусство. Однако распространилось оно далеко за пределами Городецкой округи. По всей вероятности, росписью донец, как и росписью других изделий из дерева, занималось население не только Узолы, но и близких рек Унжи и между Узолой и Керженцем, а также по правому берегу Волги.

Еще в глубокой древности по Волге, в лесах то низкого, то высокого гористого берега, пролегал путь «из варяг в греки», велись торговые сношения старорусских городов Владимира, Суздаля с Великим Новгородом.

Городец, называемый в древности Городец-Радилов, был стольным городом городецких князей из рода Боголюбских. Он был средоточием русской культуры еще до татарского нашествия.

Основан был Городец Юрием Долгоруким как последний сторожевой пост в середине XII в.(Годом основания Городца считается 1152, однако эта дата не вполне точна. Есть предположение, что город был основан в 1163 г.) в Низовской земле (так называлось все Поволжье вниз по течению реки, начиная с устья Мологи («Книга глаголемая Летописец, писан в лето 6646, сентября в 5 день». «Цветник со сказанием о Китеже», л. 78—92, № 351.— см: М. И. Тихомиров. Описание тихомировского собрания рукописей. М., 1968, стр. 180-184.)). По преданию, основателем Городца был князь Юрий Всеволодович II.

«Князь Георгия, — рассказывает «Летописец»,— ездит по градам и строит церкви, из Ярославля сел в струг и поехал на них по Волге и пристал к берегу в Малый Китеж, что на берегу Волги стоит и построил его». Так Городец назывался и Малым Китежем.

О Большом Китеже повествует «Летописец» далее: князь едет «с места того сухим путем, а не по воде и перееха четыре реки Узолу, Санду, Санагду, Керженец», приезжает к озеру Светлояру. Увидев, что «место то вельми прекрасно и многолюдно», князь закладывает на берегу озера город Большой Китеж. Выстроив Город, вернулся князь в Малый Китеж, измерив расстояние между городами — сто верст. Все это князь повелел написать в «Книгу Летописец» (М.Н.Тихомиров. Указ, соч., стр. 180.).

В ней говорится и о нашествии Батыя, разорившего Городец и преследовавшего князя, который «изыде тайно из града того в Больший град Китежь»(«Исторические данные о Федоровском Городецком монастыре». СПб., 1910.). Из этого предания выросла позднее поэтическая легенда о чудесном спасении осажденного татарами города, который опустился под землю, а на месте его засверкало озеро Светлояр, на котором будто слышится звон с китежских колоколен.

В «Летописце» про нашествие Батыя говорится: «разори то всю ту страну Заузольскую и села и деревни огнем пожжен лесом пороете вся та страна Заузольская». Страна Заузольская — так называлась земля между

Керженцем и Узолою (В.Л.Комарович. Китежская легенда. М., 1936.) — была обжитой в глубокой древности. Это подтверждают сведения из писцовых книг XVI в. В сотной грамоте 1560 г. говорится, что в Узольской волости «были деревни и починки и запустели лесом, поросли от казанской войны» («Сборник в память первого русского статистического Съезда 1870г.», вып. II. Нижний Новгород, 1875 г. В. Комарович считает, что поя «казанской войной» следует понимать всю совокупность татарских набегов.).

Страна Заузольская, процветавшая некогда, запустела к середине XVI в. Историки Нижегородского края предполагают, что древнейшее население Заузолья пришло из Городца (А.И.Звездин. Материалы по истории заселения Нижегородского края.— «Действия Нижегородский губернии Ученой архивной комиссии», сб. VII. Нижний Новгород, 1909.) в XIV в. и основало там монастыри. Известно, что в 1439 г. инок Макарий, ушедший из Нижегородского Пятигорского монастыря, основал Желтоводский монастырь («Житие Макария Унжинского. Русские святые. Филарета Черниговского». Чернигов, 1864, стр. 149—150.) на Волге, напротив села Лыскова, ниже Городца. Макарий обращал языческое население черемисов и мерян в христианство. Но вскоре Желтоводский монастырь был разрушен казанским ханом Улу-Махметом. Макарий с учениками ушел по Керженцу на Унжу.

И только при Михаиле Федоровиче в 1624 г. был возобновлен Желтоводский монастырь. День кончины Макария, 25 июля, стал днем огромного стечения народа, днем ярмарки. Под названием Макарьевской — ярмарка становится ежегодной. В развитии крестьянских промыслов Поволжья она оказывалась своеобразной школой мастерства, местом обмена опытом, проводником культуры.

В XVII в. Городец—средоточие старообрядческого движения, в то же время в лесных дебрях его округи долго сохранялись пережитки языческих верований.

Став с начала XV в. Московским уделом, а с XVI в. дворцовым селом, Городец не очень подчинялся столице. А в эпоху реформ патриарха Никона, вызвавших недовольства и волнения, в заволжские леса стекалось все упорное и протестующее.

«Бежал в раскол всякий, кто тяготился угнетенностью, порабощением личности, желал свободного исхода, свободной жизни. Раскол возвышал в своих учениях нравственное человеческое достоинство простых людей» (А.Щапов. Русский раскол старообрядчества, Казань, 1859.).

По преданию, начало старообрядческих поселений в заволжских лесах началось во время «Соловецкого сидения», т. е. в 1676 г., когда была осаждена Соловецкая монастырская крепость и инок Арсений, как говорит предание, бежал в леса и основал первый скит Шарпанский, недалеко от Семенова.

В XVII в. Городец становится центром старообрядчества. Вокруг по рекам вырастают монастыри и широко распространяются скитские поселения.

Они были средоточием и распространителями культуры, рассадниками художественных ремесел. Жили своей независимой жизнью и в постоянной напряженной борьбе со столицей. Эта борьба Заволжья с Москвою продолжалась и в XVIII в. В 1713 г. многие монастыри, обвиненные в расколе, были разорены епископом Питиримом. Это вызвало новую волну возмущения. Народ уходил в леса, расселяясь в долинах рек, и особенно по берегам Узолы («Нижегородские губернекие ведомости», 1847, № 35.). Крестьяне бывших монастырских вотчин приносили сюда не только устные предания и легенды, монастырские учения, но и навыки художественного мастерства в иконописании, в переписывании древних книг и знание ремесел.

В XVIII в. особенно усилились странствования раскольничьих миссионеров. Центрами раскольнических миссий были Выгорецкий монастырь на северной реке Выг и Рогожский в Москве, а также близкие от Городца Керженские скиты (П.И.Мельников. Отчет о современном состоянии раскола в Нижегородской губернии 1854 года. Нижний Новгород, 1910.). Отсюда выходили миссионеры. Странствуя по всей России, они распространяли по городам, деревням и селам свое учение, раскольническую письменность, сочинения Протопопа Аввакума. Его учение особенно сильно укоренилось в Заволжье, что, естественно, не могло не воздействовать на мышление людей и в известной мере складывало их представление о мире. Раскол отразился на быте населения, сыграл известную роль и в формировании художественной крестьянской культуры Заволжья.

Общественно-религиозные движения в то время были выражением борьбы противоречий, в которой зарождалось новое. Это был период бурного развития русского общества XVIII в., когда началось энергичное экономическое

объединение страны. Крепли города, росли ремесла и торговля, богатело купечество, расширялись национальные связи.

В это время особенно оживляются торговые движения по Волге. Растут крестьянские промыслы, такой, как хохломской, прославивший Нижегородский край. Возникает донечный промысел на Узоле. В искусстве резьбы и инкрустации донец формируется высокая пластическая культура.

Но одновременно именно здесь же, на Узоле, бытовала роспись на крестьянских изделиях, которая уже к середине XIX в. представляет собой глубокий пласт народной живописной культуры.

Истоки ее лежат в XVIII в. в широко развитом иконописном мастерстве заволжских скитов и пустынь, в распространении этого мастерства среди крестьянского населения.

Под Городцом к концу XVIII в. и началу XIX в. усиливается интерес к писанию. Опыт в переписывании древних книг здесь был очень велик. Писание полууставом и скорописью, а также украшение рукописей требовало большой сноровки и мастерства тонкого рисунка. В Заволжье сложилась определенная среда переписчиков, породившая декоративно-орнаментальную культуру крестьянского ремесла.

Живая мазковая роспись становится характерной не только для искусства Хохломы с ее строгим и праздничным сочетанием золота с красным и черным, но и для цветной росписи гончарной посуды, а также изделий из дерева, создававшихся на Узоле; она сказывается даже на особенности порезок, в виде свободного росчерка, на донцах резных, инкрустированных.

Недалеко от промысловых деревень на Узоле проходила старая дорога, соединявшая Ковернино с Городцом. В Городец из Унженского Макарьева монастыря и ковернинских деревень, из глухих керженских лесов свозилась на торг деревянная посуда. Но еще более широкий поток разнообразных изделий крестьянского промысла сплавлялся по Волге на Макарьев-скую ярмарку. Груды деревянной посуды и щепного товара везли на мокшанах в бурлацкой лямке до Астрахани. А рядом билась таким же деятельным ритмом жизнь Суздальщины и Костромщины.

Встает вопрос, почему столетия живущий промысел выделки прядильных донец с резьбой и инкрустацией мореным черным дубом, добываемым со дна Узолы, перешел на роспись? И не только перешел, но за сравнительно короткое время, всего полвека, рождает новый вид крестьянской росписи — стиль яркого, большого искусства?

Объяснить это тем, что переход к росписи требовало само развитие промысла, необходимость скорейшего и большего количества изготовления донец (В.И.Аверина. Городецкая резьба и роспись. Горький, 1957; Ю. С. Черняховская. Указ. соч.), продиктованная спросом и торговлей,— нельзя. Ибо это всего лишь одна причина, скорей объясняющая угасание существовавшего искусства резьбы, но не определяющая причину рождения искусства нового. Появление же в узольских деревнях иконописца Огуречникова, якобы научившего здешних крестьян мастерству росписи (Обычно авторы всех статей о Горояце начало расписывания донец связывают с преданием, записанным Прокопьевым со слов старожилов.— См. Д. В. Про-копьев. Указ, соч., стр. 79.),— повод всего лишь внешний, не позволяющий понять явления, имеющего свою внутреннюю причинность. Она скрыта в глубинах художественной культуры народа, в самосознании людей той эпохи, в духовно-нравственных ее началах.

Роспись на деревенской утвари, кроме известной Хохломы, по всей вероятности бытовала в Поволжье довольно широко к концу XVIII в. Иностранец Г. Реман, побывавший на Макарьевской ярмарке в 1805 г. (Г.Реман. Макарьевская ярмарка.— «Северный архив», 1822, № 8—9.), отмечает в своих записках, что здесь в продолжение ярмарки строилось «множество лавок и домиков из досок. Гостиницы, ресторации, кофейные дома, театры, залы для танцев». «Все сии здания расписаны и украшены со вкусом». Далее он добавляет: «Но все сии строения, воздвигнутые как бы очарованием в несколько дней, снова изчезают в начале августа» (Там же, стр. 139.). Расписать все упомянутые строения, да еще так, чтоб иностранец сказал «со вкусом», могли только опытные мастера. Быстро же покрыть росписью большие поверхности можно было только хорошо владея кистью. Кисть эта, как видно, была скорая, и роспись основывалась на живости ее движения.

Мастерами же были нижегородские маляры, приходившие на ярмарку для заработка.

Реман также упоминает о том, что среди пестроты тысячных изделий, у берега реки, где нагружаются и выгружаются товары, он видел оконные рамы со стеклами. Одни из них были украшены резьбою, другие размалеваны пестрыми красками (Там же, стр. 200.). Делали же их окружные крестьяне. Такими расписными окнами один персианин нагрузил две баржи, чтоб увезти их в свою страну. Это говорит о том, как далеко за пределы России уходили изделия русского крестьянского творчества, а также подтверждает нашу гипотезу о существовании нижегородской цветной росписи еще в XVIII в. Вероятнее всего, что расписные и резные рамы, доставлявшиеся в большом количестве на ярмарку, привозились на баржах из Катунок и Пучежа, расположенных чуть выше Городца. Следы бытования здесь росписи можно найти и сейчас. А возможность крупного ее очага определяет близость к центрам иконописного промысла: Палеха, Мстеры и Холуя. Связь между этими селами Нижегородчины и Владимировщины несомненно существовала, что подтверждают упоминания о том, что в Пурехе изготавливались доски для иконописцев Холуя. Бродячих иконописцев было много на Волге. Они могли дать начало промыслу росписи окон. Но роспись встречалась не только на окнах, но и в избах — на дверях, столах и посудниках. И не только орнаментальная, но и сюжетная. Естественно, что росписью украшалась и домашняя утварь.

На Макарьевской ярмарке Ремана поразили длинные, на полверсты, ряды лавок с сундуками, ларцами, баулами разных родов и видов, украшенные «с великою роскошью», «испещренные снаружи живописью». На Макарьевскую ярмарку сундуки привозили и с Севера, но это, главным образом, сундуки-подголовники, теремки, имеющие роспись чаще с внутренней стороны. Между тем сундуки продавались, как отмечает Реман, и в балаганах, и на возах, что указывает на их привоз из близких мест, не по воде. В более поздних описаниях Нижегородской ярмарки говорится о керженских, макарьевских и павловских сундуках (П.И.Мельников. Нижегородская ярмарка в 1843, 1845 годах. Нижний Новгород, 1846; Б. П. Безобразов. Очерки Нижегородской ярмарки. М., 1865.), которые вывозили из России за границу более миллиона в год.

Макарьевские сундуки — красные и голубые — размалеваны цветами. Сейчас в Городецкой округе можно встретить разных размеров сундуки, окованные жестью; их боковые стороны украшены пышными розанами и синим виноградом на зеленом фоне. Роспись исполнена в живописной манере и принадлежит макарьевским мастерам. Но останавливают внимание небольшие сундучки, встреченные автором под Городцом. Роспись их свободнее и мягче, с мастерски сделанной белой оживкой. Владетельнице этого сундука 75 лет, но она помнит, что сундук принадлежал бабушке и что куплен он в Городце, где такие сундуки делались.

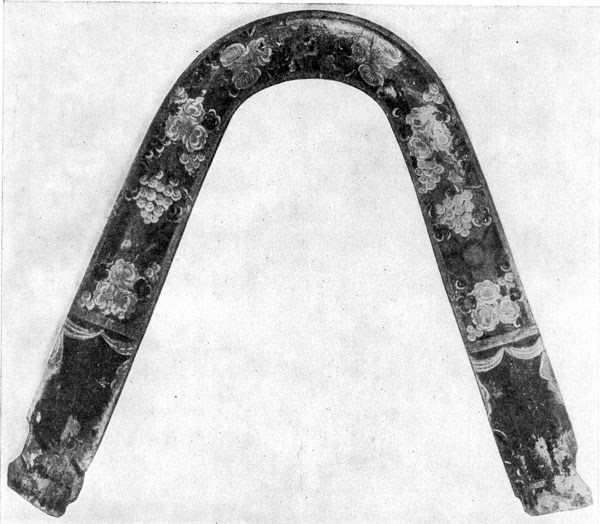

Следы росписи, родственной этой, сохранились в деревне Репиново на Узоле. Здесь в середине прошлого столетия существовала своя школа очень яркого живописного мастерства. Истоки его, очевидно, более ранние и восходят к тем росписям конца XVIII в., о которых упоминает Реман. Роспись встречается на вальках, на конских дугах, она выполнена темперными красками по синевато-зеленому фону. Возможно, что эта роспись была и на утвари в начале века, до того как она перешла на дуги в 60-е годы XIX столетия, когда мода на расписные дуги вытеснила дуги золоченые.

85. Валек с росписью. Виноград и розы. Дерево, темпера, 1860-е годы. Горьковский Государственный историко-архитектурный музей-заповедник.

Сохранилась роспись этого типа на вальке. Она исполнена удивительно свободного дыхания. Кисть то сгущает краску в сочное пятно, то мягко, свободно истаивает его к фону. По ощущению формы эта роспись родственна известной братине начала XIX в. с красной большой розой на черном фоне. Братина обычно приписывается исследователями Хохломе. Между тем стилистически она имеет мало общего с Хохломой и, напротив, близка репиновской росписи рассматриваемой группы. Их объединяет поразительная цельность живописного мышления, для которого характерно чувство цветовой массы, ее крепкой связи с поверхностью и формой предмета. Дуга над конем должна была гореть на расстоянии, не теряясь в полевом или лесном просторе дорог. Она должна была быть заметной так же, как дуга золоченая. Поэтому в росписи не могло быть места дробному и равноценному. Красные розаны и синий виноград собраны в крепкие цветовые сгустки, контрастные между собою. Белая, артистично положенная оживка мягко моделирует формы, придавая росписи живую игру ритма. Кроме излюбленных мотивов розанов, винограда и трав городецкие мастера любили изображать на концах дуги львов.

86. Конская дуга. Роспись. Виноград и розы. Дерево, темпера, 1865 г. Горьковский Государственный историко-архитектурный музей-заповедник.

О городецких дугах, тарантасах и санях, продававшихся на торгах, пелись песни.

Мотив цветка, подобного розе, в крестьянское искусство принес XVIII в. из декоративно-прикладного искусства города. Сохранилось городецкое донце с гребнем XVIII в.(Донце с гребнем находится в собрании Государственного Исторического музея.). О чем прежде всего говорит характер росписи и формы резного донца? Роспись, украшающая гребень, исполнена дробно и сухо. Мелкие розочки и фигура, выполненные в духе светской живописи XVIII столетия, изобличают руку городского мастера и по манере и особенностям тонкого штриха близки орнаменту миниатюр. В XVIII в. город значительно влиял на творчество деревень. Однако при этом деревенское художество сохраняло совершенно свой специфический строй художественного мышления, присущий крестьянскому сознанию.

Вполне вероятно, что роспись живописного характера, о которой шла речь, могла также быть и на токарной посуде. Это подтверждается близостью росписей на братине и на конских дугах. Однако на токарной посуде она не привилась лишь потому, что в начале века в Репинове уже был развит промысел гончарной посуды и деревянная в домашнем быту крестьян не составляла первую необходимость. Тем более, что рядом процветал промысел хохломской посуды, с которым невозможно было конкурировать. И все же следы городецкой росписи в холодной технике на токарных изделиях остались. Удалось обнаружить в собраниях музеев, а также в деревнях несколько вещей: братины большие и токарные солоницы с городецкой росписью второй половины XIX в. Но к этому мы еще вернемся. Сейчас для нас важно установить, что к середине XIX в. на Узоле, в деревне Репинове, бытовала роспись ярко выраженного живописного характера. В ней при значении живого мазка было сильно развито пластическое понимание цвета.

Одновременно в той же городецкой деревне к середине XIX в. сильное развитие получила роспись гончарной посуды. В Репинове и сейчас живы воспоминания о дедовском промысле. Старожилы помнят, как добывали глину в лугах, как ее приготавливали и лепили кувшины и кунганы. После обжига в печи их расписывали, предварительно покрыв поверхность льняным маслом. Масло варилось на теплинке с добавлением сурика и золы. Это очищало масло и способствовало скорейшему его просыханию. После покрытия таким маслом посуды она светлела, на поверхность ее хорошо ложилась роспись. Позднее этим же маслом покрывались и донца. «Кунганы обводили листиками — желтыми, зелеными, синими и белыми» (Сведения о городецкой гончарной посуде получены мною от старейшего городец-кого мастера А. С. Крюкова в 1967 г.).

Такие городецкие кувшины в значительном количестве хранятся в музеях Горького, Государственного Исторического музея в Москве и Государственного Русского музея в Ленинграде.

88. Кувшин. Роспись. Цветы. Глина, темпера, 1850 г. Горьковский Государственный историко-архитектурный музей-заповедник.

Широкие сочные цветные мазки, выразительные в самом движении кис ти, складываются в свободный узор на объемных формах глиняных кувшинов и квасников. Они чаще всего окрашены в малиновый или черный цвет. Так, раздельные мазки красной, зеленой, белой и желтой краски ритмично лежат на поверхности красно-малинового кувшина. Каждый мазок положен прочувствованно, кажется, что мастер как бы осязает легко движущейся в его руках кистью круглящееся, набухающее к середине тулово и вырастающую из него стройность высокого горла. Движение мазков организуется цветными обводками. Позднее такие же цветные обводки мы встретим на росписных донцах.

Иной характер росписи на черных кувшинах. Здесь цветные мазки в форме лунок организуются центрично, образуя как бы изнутри чашечку цветка. Центр ее отмечен желтым цветом, определяющим главное пятно на черном фоне. Округлости таких условно изображенных цветов разворачиваются по всей кривизне тулова. Четкий ритм белых тонких мазков усиливает ощущение поверхности. Длинные мазки красных и желтых листьев создают переход тулова кувшина к горловине и поддону. Основание горла отмечено очень свободно, непринужденно, легким ноздреватым следом от гриба-дождевика, обмоченного в краску. В росписи чувствуется быстрое и точное движение руки хорошего мастера.

Почти на всех кувшинах и кунганах с городецкой росписью есть даты. Чаще всего это 1850, 1845 гг. Но один из кувшинов Русского музея имеет дату 1820 г. Считать эту дату опиской мастера нет никаких оснований.

Дело в том, что в 50-е годы XIX в. мы сталкиваемся в Городце с вполне сформировавшимся искусством росписи на гончарной посуде, совершенной по приемам кистевого письма. Эта роспись органична народному искусству всей Городецкой округи. И появиться она могла на кувшинах гораздо раньше чем в 50-е годы. По всей вероятности она существовала уже в начале XIX в.

Гончарный промысел в Нижегородском крае, как известно по источникам, в 70—90-е годы процветал в Смольковской волости и в соседних — Катунской и Василевской (М.А.Плотников. Нижегородская губерния по исследованию земства, ч. II— «Кустарные промыслы». СПб., 1896.). Но в отличие от этих изделий Городецкая узольская посуда была расписной. К типу ее мазковой росписи примыкает группа расписных мочесников, сделанных из луба и употреблявшихся для хранения веретен (Родственность этих росписей была отмечена Д. В. Прокопьевым. См. Д. В. Про-копьев. Указ. соч.).

Важно, что близость росписи мочесников кувшинам заключена не только в мотивах, в колорите, но и в самой системе живописи, основным элементом которой является кистевой мазок.

89. Мочесник. Цветы. Роспись. Луб, темпера, 1850-е годы. Кострома, Историко-архитектурный музей-заповедник.

К наиболее древней группе мочесников надо отнести роспись на ярко- оранжевом фоне. На одном из таких мочесников изображен цветок, как бы в разрезе, так же как и на черном кувшине. Мазки-лепестки красные, черные, желтые, синие, нежно-розовые и почти белые, чередуясь в порядке от светлого к темному, образуют чашечку цветка в форме луковицы. Основание ее переходит в черный стебель с двумя ярусами черных, желтых и синих листьев. Черный цвет организует цветные мазки, придавая остроту и глубину форме. На другом мочеснике также с ярко-оранжевым фоном изображена женская фигура. Она написана длинными слитными мазками черной, белой и зеленой краской, как бы одним росчерком кисти, в виде восьмерки (Мочесник находится в Загорском ис-торико-худбжественном музее-заповеднике, № 38529.). По сторонам фигуры листья куста написаны в две краски.

Длинные цветные мазки, образующие форму пышной колокольчатой юбки, представляют в принципе ту же мазковую роспись, что и на предшествующем мочеснике и на кувшинах. Эти мазки кистью светлой и черной краской по художественной природе своей близки пластически выразительной порезке в форме удлиненных скобок на инкрустированных донцах, в изображении похожей женской фигуры.

Однако дело не в том, что в декоре рассмотренных вещей нетрудно обнаружить сходство. Важно, что роспись кувшинов и мочесников объединяет общая художественная система. Главное в ней отношение к цвету как к средству, строящему форму, где выражено не столько наблюдение над природой, сколько восприятие ее в стройности и органичности. Эта важная черта традиций городецкой росписи проявилась и в другой группе мочесников и лукошек с сюжетной росписью. Как правило, такая роспись на мочесниках тоже имеет красно-оранжевый фон, особенно пламенного оттенка, реже — зеленого цвета.

Роспись этой группы изделий надо отнести к 50—60-м годам XIX в. Сюжетами ее являются сцены из крестьянской жизни. Чаще — это деревенские посиделки. Девушки сидят за гребнем, прядут, рядом сидит парень. Он держит пряжу, иногда цветок. Вся сцена исполнена торжественности и значительности. Иногда встречается изображение масленицы — катания девушек в санях, девки в белой рубахе или хоровода. Некоторые росписи фольклорны не только по своему образному строю, но и по мотивам, перекликающимся с песенными. Как и в песнях, в деревенской живописи любовная лирика занимает значительное место. Темы ее можно встретить в росписи на лукошках.

90. Лукошко. В лесу. Роспись. Луб, темпера, 1850-е годы. Горьковский Государственный историко-архитектурный музей-заповедник.

Здесь мастер дает волю рассказу, иногда поясняя его надписями, но и при этом не лишая образ выражения значительности. Так, в росписи лукошка на зеленом фоне (Лукошко находится в собрании Горь-ковского Государственного музея-заповедника, ГОМ, № 4393.), если его постепенно поворачивать, раскроется песенный сюжет встречи девушки в лесу со своим суженым. Деревенский художник изобразил крестьянина, трудящегося в лесу, девушку, собирающую грибы. Над ней на ели сидит красный глухарь, навстречу из леса выходит охотник с ружьем на плече и с собакой впереди. На дереве снова представлен красный глухарь. Повторность этого изображения, как и в песне, заключает особый смысл. Глухарь, по народным представлениям, птица счастья. Изображение ее, с одной стороны, имеет иносказательный смысл, с другой — связано с сюжетом охоты.

Синими и черными длинными мазками, как в детском рисунке, написаны ели и ярусообразно березы. При наивности изобразительной стороны росписи в ней проявилась крепкая художественная логика, пластичность. Цвет как художественное средство мыслится не иллюстративно, а всей формой в целом, поэтически. Мастер, нарушая изобразительную логику, свободно, безотносительно к ней, членит цветом фигуры. Так, рубаха охотника сверху синяя, а книзу — красная, порты частью желтые, а частью синие и т. д. При этом в росписи большая пластическая цельность, выразительность ритма.

Иногда рассказ сопровождается надписями, они вносят ощущение теплой усмешки. На одном мочеснике (Находится в собрании Костромского историко-архитектурного музея-заповедника, КОК, № 3961.) представлены на оранжевом фоне деревенские посиделки. Девушки в ярких сарафанах и в белых рубахах с шитыми рукавами сидят за гребнями. Чинный их ряд мастер оживляет некоторой взаимосвязанностью фигур. Девушки словно беседуют. На торцах мочесника изображены другие сцены, развивающие рассказ во времени. На одном — деревенский парень. Его фигура развернута на плоскости фронтально. Черный сюртук и желтый жилет выразительностью контраста усиливают звучание силуэта на плоскости. Надпись сверху развивает рассказ: «Я, что думаю, не пойду сегодня в беседу». Изображение на противоположном торце продолжает рассказ дальше: парень обнимает девицу. Над их фигурами по сторонам контуром нарисованы окна, намеком, скупо обозначающие избу. Разворачивая сюжет во времени, мастер вносит в свой рассказ улыбку. Однако этим не исчерпывается содержание росписи. Всем своим строем она утверждает целостное восприятие мира как главную тему искусства. Это с отчетливостью проступает и в другой росписи на лукошке. На его цилиндрической поверхности изображен хоровод со словами песни, орнаментально вписанными в композицию: «Вдоль улицы, вдоль улицы, вдоль улицы, мимо кузницы, мимо кузницы, вокруг молодые кузнецы, вокруг кузнеца молодого куют».

Круглая форма лукошка как нельзя лучше помогает развернуть тему хоровода. Орнаментальность четко разграниченных силуэтов цветовых масс, узорность контуров и штрихов, надписи между фигурами создают ритмическое движение, развивающееся по кругу. Но художник мыслит не только в границах поверхности круглящейся формы предмета, расписывая ее, он не перестает чувствовать предмет во всем объеме, не забывая, что он имеет и толщину луба и пространство внутреннее, что живет вещь заключенной в ней художественной жизнью. Это определяет систему росписи и выражает целостное мировосприятие крестьянского мастера. В обобщенности изображений человеческих фигур, сведенных к геометрическим формам, в повторности их силуэтов и ритмов цветовых пятен на горячем оранжевом фоне есть выражение эпичности. Живописный образ вещи рождает представления о хороводе, плавно движущемся в просторах лугов, полей и заклинающем всем своим действом свет солнца, свет добра.

Контрасты цветовых пятен создают крепкую связь на плоскости, организуя на ней объемы. Каждая цветовая тема развивается своим планом, как звучание в многоголосном крестьянском пении. Черный контур в росписи отнюдь не обводка, он также пластически закономерен и подчинен выражению формы на плоскости. Чередование темного и светлого в сочетаниях цветовых пятен, имеющих свои величины, строго архитектонично. Благодаря этому роспись имеет четкую пластическую структуру, несущую выразительность высшего порядка. Действие мыслится не как единичное, а как закономерное. Оно само по себе обрядно. Рассказ уводится в план значительного и не нарушает строй монументального характера. В нем выразилось цельное, нерасчлененное мировоззрение.

Роспись рассмотренной группы Городецких вещей говорит о высокой местной художественной культуре. В ней были крепки иконные традиции даже в середине XIX в. Но дело не в том, что авторами расписных изделий могли быть деревенские заволжские иконописцы, а в том, что крестьянскому сознанию, художественному видению народа был свойствен именно этот строй мышления, глубоко отличный от городского искусства, развитием которого двигали в то время иные идеи.

Понять внутреннюю неоднородность явлений городского и крестьянского творчества очень существенно, хотя они и развивались в постоянном взаимодействии и взаимопроникновении друг в друга.

В росписи рассматриваемой группы встречаются мочесники, расписанные в очень характерной манере. Чаще всего на них изображены посиделки, попадается изображение масленицы и сцен крестьянского труда. Рисунок исполнен черной краской быстрым и точным движением кисти. Темная линия то углубляет цветовые планы, то выдвигает их к поверхности. Движение коротких или длинных мазков в контуре фигур, в рисунке складок и в ритмичном узоре на платье необычайно экспрессивно, свободно, живо. Каждое цветовое пятно так лежит на поверхности изделия, что создается ощущение, как осязает ее кистью мастер. Это придает большую эмоциональность росписи. Порой она решена с очень яркой индивидуальной талантливостью. В ней приобретает значение выразительность кистевого мазка, но в целом роспись отличает архитектоничность, пространственный строй линии, ритма и цвета.

В оранжево-красный цвет окрашивались не только лубяные, берестяные изделия, но и токарная деревянная посуда

(Несколько братин и токарных солониц с городецкой росписью по ярко-оранжевому фону удалось обнаружить в собраниях музейных и в обследованных мною деревнях Городецкой округи.). На братинах ярко-оранжевый фон нанесен на слегка пролевкашенную поверхность. По фону ритмично повторяются в виде веток листья, написанные в два цвета — желтой и черной краской. Маленькая солоница красновато-охристого цвета расписана листьями также в два цвета очень свободно, живописно, роспись с большим мастерством организована на круглой поверхности крышки. Несомненно, что эти токарные изделия, расписанные по цветному фону, созданы на Узоле. Однако, как мы уже говорили, городецкая роспись не могла найти развития на токарной посуде, ввиду совершенно невозможной конкуренции с Хохломой.

Таким образом, уже к середине XIX в., к моменту, когда от резьбы и инкрустации донец городчане перешли к их росписи, на Узоле была своя крепкая живописная культура росписи. Центр ее находился в деревне Репинове. Истоки же надо искать во второй половине XVIII в. Именно в это время происходит значительное расселение по Верхней Волге. В лесах Заволжья, в долинах рек, как мы уже говорили, вырастают монастыри, множество пустыней и скитов, а то и одиноких келий, где жили и работали с монахами иконописцы, переписчики книг. А вокруг под влиянием их искусства развивались крестьянские ремесла. Мастерство иконописания укоренялось в деревнях, выраставших вблизи, и способствовало проявлению в народном творчестве живописного чувства. Оно развивалось в городецком искусстве в двух направлениях: первое — пространственно-пластическое, идущее от древних традиций; оно выразилось сильнее в системе росписи, сложившейся на прямых поверхностях. Второе — эмоционально-живописное начало, в котором главным творческим элементом является красочный мазок. Это начало выявилось в росписи на кривых поверхностях

гончарной посуды, развивалось в украшении конских дуг и в росписи других предметов народной утвари, в том числе и токарной посуды.

Высокая культура кистевой росписи отличает Нижегородский край. Но важно заметить, что характер Городецкой росписи с ее округлыми формами цветочных мотивов родился из очень тонкого пластического понимания цветной поверхности, плотной и материальной. Это существенно отличает городецкую роспись от хохломской, художественная система которой сложилась соответственно золотому, более пространственному фону (См. В. М. Василенко. Хохлома. М., 1959.).

Два живописных начала городецкой росписи на утвари соединились в новом замечательном явлении русского народного творчества второй половины XIX в.— в городецкой росписи донец. Здесь культура живописного мастерства достигла своей высоты, воплотившись в оригинальном, неповторимом стиле.

91. Донце. Всадники и древо. Инкрустация с резьбой, XVIII — нач. XIX в, Горьковский Государственный историко-архитектурный музей-заповедник.

Введение цвета в резьбу инкрустированных донец было вполне органичным и продиктовано всем ходом развития народного искусства. Вместе с тем обращение к цвету как к художественному средству и переход городецких мастеров от резьбы донец к росписи, сложившейся в самостоятельное искусство,— явление значительное и выдающееся.

К концу XVIII в., а особенно с начала XIX в. в крестьянском искусстве Севера и Поволжья заметно широкое обращение к цвету как к средству художественного выражения. Этот процесс особенно нагляден в декоре прялок. Здесь развиваются самостоятельные виды художественной росписи. Цвет проникает в резьбу, дополняя ее. А к середине XIX в. во многих областях роспись просто сменяет резьбу. Большую роль в этом сыграло распространение в среде широкого крестьянского населения иконописного мастерства. Оно проникало в глухие места вместе с монастырскими и скитскими поселениями. Характерно, что именно в XVIII в. в деревнях вырастает больше всего деревянных церквей, расписанных местными иконописцами. Все это оказывало большое влияние на вкусы народа, воспитывало его художественное сознание. Немалое воздействие оказывало на этот процесс и расширившееся к началу XIX в. торговое и культурное общение с городами.

С середины XIX в. цвет активно входит в глухую резьбу Поволжья. Рядом с узольскими деревнями ближе к Волге в старых старообрядческих деревнях сохранилась глухая резьба с яркой подкраской. Фон этой резьбы окрашен в синий цвет — цвет неба. В этот цвет как в фон встраиваются желтые, зеленые, красновато-кирпичные массы резных форм, изображающие львов, сказочных сиринов и берегинь. Во взаимодействии цвета и резьбы в середине XIX в. формировались новые черты пластической выразительности.

Недалеко от Катунок подгородцом, ближе к Ковернинской дороге, распространена домовая резьба ампирного характера с подкраской желтого, синего и красного цветов. Этой резьбой украшены фронтоны и наличники изб. Выразительность этой резьбы с мотивами розетки-цветка и четырехлистника подчеркивается членениями архитектуры горизонтальными и вертикальными резными поясами.

Видимо хлебаиховские мастера Антон и Лазарь Мельниковы, первыми начавшие вводить цвет в резьбу инкрустированных донец, исходили из впечатлений от этих богато украшенных резьбой старообрядческих изб недалеких деревень.

Стремление обогатить цветом резьбу появилось задолго до первых опытов братьев Мельниковых. Судя по материалу, еще в начале XIX в. удлиненные следы скобчатой порезки на донцах слегка подкрашивались соком ягод или растений в золотистые, розовые, голубовато-синие легкие тона. Это создавало очень мягкую гамму, гармонировавшую с цветом дерева и придававшую его резной поверхности шелковистость. Фон верхней части донца, где располагались символические мотивы, окрашивался в золотисто-желтый цвет. На нем выступали особенно выразительно, уже в цветовом качестве, темные силуэты инкрустированных коней. Как видим, цвет вводился в резьбу донец задолго до Мельниковых. Однако Мельниковы первые и только в 60-е годы обратились к цвету во всей его силе, используя технику темперных красок на яйце. Сначала цвет понимался ими всего лишь как раскраска резьбы, вводившаяся в нее очень интенсивно. Наиболее раннее донце этой группы относится к 1865 г. (Донце находится в собрании Государственного Исторического музея.) На нем имеется надпись: «Деревня Хлебаиха, мастер Антон Васильев Мельников». Плоскость этого донца расчленяет на две части орнаментальная полоса. Синей решеткой разбита полоса на квадраты. На их красном фоне выделяются синие резные розетки, на желтом — красный четырехлистник. Мотивами и цветом резная полоса донца очень перекликается с домовой резьбой, о чем уже шла речь. На плоскости в верхней части донца, в пространстве яркого золотисто-желтого фона выступают с пластической четкостью два темных силуэта инкрустированных коней. Они торжественно предстоят перед Древом жизни, увенчанным священным символом — птицей. Она выполнена резьбой и ярко подкрашена.

Внизу под орнаментальной решеткой также на желтом фоне изображены пряхи и конь, ведомый мужчиной под уздцы. Под этой сценой на красной полосе помещена вышеприведенная надпись, рассказывающая, что донце сделано А. В. Мельниковым. Под ней спуск желтого фона, ограниченный резной волнистой линией. Он создает ощущение единства золотистой поверхности с узорным изображением.

К типу рассмотренного донца относится целый ряд мельниковских донец, хранящихся в различных музеях. Все они созданы в 60-х годах прошлого столетия. Как правило, в верхней части они имеют геральдическую композицию предстоящих всадников. А под орнаментальной полосой в нижней части — мотивы различного характера. Так, на одном донце можно увидеть мужчин, раскуривающих длинные трубки. Чинный ритмический ряд их фигур полон обрядового смысла. На другом донце внизу помещен в центре круг с вписанным в него шестилистником — древним символом солнца. По краям круга в черных прямоугольниках изображены дамы под зонтиком; под ними в таких же желтых прямоугольниках — огромные собаки, смотрящие в разные стороны.

Многие авторы, рассматривая эти мотивы, не связывают их с символикой древнеязыческих верований. В анализе, опираясь на детали костюмного порядка или атрибуты, имеющие свои прототипы в быту, эти мотивы трактуются как иллюстративно-изобразительные, отображающие жизнь(Д.В.Прокопьев. Указ, соч.; В.И.Аверина. Указ, соч.; Ю. С. Черняховская. Указ. соч.). С этой точкой зрения нельзя согласиться. Исследование материала данного круга донец, рассеянных по разным музеям страны и частным собраниям, позволяет утверждать, что образы языческой символики и в XIX в. долгое время не теряли своего смысла, хотя этот смысл изменялся, обогащаясь новыми представлениями людей. С целью выяснения этой проблемы необходимо остановиться подробнее на двух группах донец, позволяющих исследовать становление искусства городецкой росписи. Этот вопрос представляет тем больший интерес, что он до сих пор оставался без внимания. Исследователей интересовали последующие более поздние явления городецкого искусства (Статьи, поднимающие вопросы художественной специфики городецкого искусства,— А. В. Бакушинского, В. С. Воронова и некоторых современных авторов— не касаются этой проблемы, кан и ранее указанные работы историке-этнографического характера.).

Между тем изучение переходного периода от инкрустации донец к росписи, изучение формирования стиля городецкой росписи позволяет не только ближе подойти к пониманию его художественной природы, но и вернее оценить содержание образов.

Дело в том, что с введением в резьбу цвета и с постепенным освоением его как художественного средства пластически переосмысляются мотивы и образы, жившие ранее в искусстве резьбы и инкрустации донец. Мастер не только по традиции снова варьирует знакомые изображения, но и по-своему их осмысляет, вкладывая в них свое представление о мире.

Все донца переходного типа сочетают резьбу, инкрустацию с интенсивным цветом. Как правило, эти донца имеют желто-золотистый фон. На нем силуэты вставных изображений из темного мореного дуба, с разноцветием резных мотивов смотрятся узором, наложенным на плоскость. В членении плоскости то на две, то на три части нет порядка. Мастер, обращаясь к цвету, к росписи, сначала оставляет старую систему декора, сложившуюся в инкрустации и резьбе донец, и не сразу находит новую.

По некоторым донцам видно, как мастер стремится цветом определить значимость образов, наделить их особым смыслом. Так, на фоне огненной киновари изображены дамы в цветных широких колоколообразных юбках, под яркими полосатыми зонтиками, мужчина в треуголке с трубкой и пряха за гребнем, а рядом военный в высокой шапке с султаном. На другом донце дамы под зонтиком также помещены в красных прямоугольниках. Вместе с тем композиция с предстоящими всегда имеет желтый фон, также на желтом фоне изображен круг с шестилистником — в виде диска.

Желтым цветом, приравнивающимся к золоту, характеризуется божественное содержание символов, полных живого смысла для мастера. Сам по себе желтый цвет с оттенком золота символизирует небо. Им всегда окрашена верхняя часть донца. Сказанное подтверждается и тем, что в том же донце сцена, изображающая мужчину, ведущего под уздцы вздыбленного коня, над которым сияет красный цветок и птица, также разворачивается на желтом фоне. В представлениях мастера эта сцена имеет свой магический смысл, а не бытовой. Она изображает действо, сопровождаемое священными символами. Выражением этого действа проникнут весь строй композиции, собранная энергия пространственно выразительных ритмов, замкнутость движения в повторности силуэтов и жестов фигур. Это не иллюстрация обряда, а выражение его магической сути, магии, сопутствующей жизни крестьянина и неотъемлемой от его религиозного мировоззрения.

Однако в художественном изображении на донцах, о которых идет речь, пока осмыслены средствами цвета только отдельные мотивы, и образ мира не получил выражения. Здесь нет еще художественной цельности, которая позднее появится в росписи. Процесс этот имеет также свою эволюцию. Он прослеживается в группе донец 70-х годов, принадлежащих кисти братьев Мельниковых (Датировать роспись можно с точностью от середины до конца 70-х годов. Исследование этой группы донец опровергает распространенную особенно сейчас в науке точку зрения о том, что мифологические мотивы в XIX в. имеют только Декоративный смысл.).

К 70-м годам сильно меняются вкусы покупателя. Теперь праздничность, броская яркость росписи ценятся гораздо больше, чем строгая сдержанность резьбы с инкрустацией, техника которой трудоемка и не может уже удовлетворить растущий спрос рынка.

Это окончательно определило быструю смену в городецком донечном промысле искусства резьбы и инкрустации — искусством росписи. Написать красками тех же коней и птиц можно гораздо быстрее, чем вырезать их из твердого дуба и аккуратно врезать в доску. Необходимость перехода к росписи созрела в эстетических вкусах народа, а также в самом развитии крестьянского промысла. Вместе с этим обострился интерес к тайнам иконописного мастерства, к самой технике иконописания. Хранителями их были заволжские иконописцы, жители монастырей, скитов и пустынь, строго соблюдавшие по старообрядческому уставу правила древнего письма. Но в деревнях, по всей Городецкой округе, от Нижнего до Костромы, были и свои крестьянские иконописцы, умевшие без особых хитростей написать на доске святого, а если надо, расписать лукошко, деревенскую мебель, а то и дом.

Иконописное мастерство окружало Городецких крестьян на ярмарках, в сельских церквах, в монастырях и скитах, в искусстве бродячих иконописцев. Это естественно породило предание о том, как городецкие донечники переняли это мастерство от заезжего иконописца Огуречникова. Предание рассказывает, что Огуречников пришел поновлять церковную роспись в деревню Курцево в 1870 г. Первым перенял иконное мастерство церковный сторож — крестьянин Шишкин. Секреты иконописной техники: грунтовка донец мелом, смешанным с клеем, приготовление красок на яйце (Яичные краски применялись в раскраске инкрустированных донец. Это свидетельствует, что Хлебаиховские мастера умели приготовить краски яо Огуречникова, т. е. до 1870 г.), варка олифы—были освоены, если исходить из предания, очень быстро. Дело, очевидно, в том, что навыки в иконописной технике уже были известны раньше, к 1870-м же годам они широко распространяются, став основой развития промысла и основой нового стиля городецкой росписи. Последнее было бы невозможно, если не была бы так высока живописная пластическая культура традиций узольских деревень и Нижегородского края.

Язык цвета, кисть, пришедшие на смену резцу, открывали перед мастером новые возможности художественного выражения, ставили его перед новыми задачами.

Группа расписных донец, позволяющая судить о сложении городецкого стиля живописи, относится к 70-м, началу 80-х годов прошлого столетия. В ней выделяются донца Мельниковых, в особенности Антона Васильева Мельникова. Поверхность этих донец тщательно загрунтована плотным, довольно толстым слоем мелового грунта, приготовленного на клею. По этой плотной меловой подготовке прокрыт фон — ярко-желтым цветом сверху и киноварью — в нижней части. Тем самым плоскость разделяется на два пространственных плана. Крестьянскому мастеру, осваивавшему росписью самые различные формы изделий, оказалось нетрудно художественно организовать и большие плоскости. В этом, несомненно, сказался значительный опыт горюдецких мастеров в искусстве резьбы и инкрустации донец. Следуя этому опыту, хлебаиховские мастера членят плоскость донца по вертикали на два яруса, разделяя их орнаментальной полосой, строят свой художественный мир.

Прялка в народной жизни была спутником женщины в труде и радостях. Ее дарил жених невесте как символ труда, с которого начиналась для крестьянской женщины семейная жизнь. Прялка должна была быть помощницей, и потому она как предмет наделялась особенной значительностью.

По традиции в верхней части донца изображалось Древо жизни с всадниками. В нижней — такие сцены, как чаепитие или катание на лошади, запряженной в повозку. В этом разделении росписи на ярусы выразились в середине XIX в. народные представления о мироустройстве, которые, по-видимому, были очень устойчивы в народном сознании. Хлебаиховскому мастеру несомненно была близка древняя идея миропорядка. Б. А. Рыбаков, говоря о Георгиевском соборе, считает, что в делении его резьбы на ярусы, где в нижнем изображается земной мир, а в верхнем — мир небесный, воскресает идея Збручского идола (Б.А.Рыбаков. Прикладное искусство и скульптура.— «История культуры древней Руси», т. II. М.—Л., 1951, стр. 460; Г. К. Вагнер. Скульптура Владимиро-Суздальской Руси. М., 1964, стр. 160.). Несомненно, что космогонические воззрения народа продолжали жить, хотя сами представления о мире и ощущение его менялись.

В Городецком донце композицию в верхнем и нижнем ярусах разделяет орнаментальная полоса. Но место ее определилось не сразу. В росписи некоторых ранних донец орнаментальная полоса помещалась и под нижней композицией, прежде чем твердо нашлось ее место в середине плоскости. Таким образом, с самого начала городецкий мастер очень смело подходит к решению проблемы живописи на плоскости. Донце в его восприятии было не только основанием для гребня, который вставлялся в головку-копыло и служило инструментом для прядения, но и своеобразным панно — картиной. Гребень по окончании работы вынимался, а донце вешалось на стену. В деревенской избе оно выглядело нарядно, украшая ее стены, как и вышитые полотенца, загораясь красками, подобно иконам.

Поэтому естественно, что, перейдя к росписи донец, мастер всем своим внутренним художественным взором обратился к иконе. Именно икона, расставленная во множестве в молельнях заволжских изб, привлекала его внимание сиянием золота и горением киновари, именно она стала прежде всего основой его художественных поисков, помогла заново подойти к задаче организации плоскости средствами живописи. Воспитанный иконописью глаз и эстетическое чувство заволжского мастера позволили быстро овладеть пластическим языком цвета. Вот откуда эта смелость, с какой мастер рассекает цветом плоскость донца и создает свой пространственный мир — словно увиденные разом небо и землю, разделенные с почти физической ощутимостью четкой полосой горизонта.

Но все сказанное о влиянии иконы на становление городецкой росписи еще не объясняет сущности этого процесса. Она скрыта гораздо глубже —в мировоззрении народа, в самом строе мыслей людей Заволжья, где с поразительной силой переплелись религиозные верования раскола, не лишенные мистицизма, пытливое искание истины и пантеистический дух языческих воззрений,— во всем, что определило неповторимость культуры Нижегородского края.

Во второй половине XIX в. Заволжье с его раскольничьим бытом не только хранило предания заветной старины, но и жило тем духом и идеями, которые сформировались в том краю в XVIII в. В среде заволжского раскольнического населения была сильна жажда умственного и духовного просвещения, стремление к знанию. Богословско-христианское учение, созданное расколом, широко распространялось в народе и переплеталось с суевериями, языческими верованиями (П.И.Мельников-Печерский. Отчет о современном состоянии раскола в Нижегородской губернии. Новгород, 1910.). Все это создавало почву для развития в народном искусстве символизма не только в XVIII, но и в XIX в. Символизм лежал в основе раскольнического мировоззрения. Космогонические понятия были широко распространены в народе. Поэтому не удивительно, что именно в городецком искусстве древние символические мотивы, восходящие к языческой Руси, получили не только широкое бытование, но и поэтическое осмысление в начале второй половины XIX в., как это мы видим в городецком искусстве.

92. Донце. Антон Мельников.. Роспись, Дерево, темпера, 1871 г. Частное собрание. Москва.

В свете сказанного особенный интерес представляет распространенный в городецкой росписи мотив Древа жизни с предстоящими всадниками. Наиболее совершенное выражение этот мотив имеет в росписи донца А. В. Мельникова (1871 г.). Вверху донца, в дугообразном обрамлении его края, на желто-золотистом фоне, как в куполе неба, четко, ритмично круглятся наполненные внутренним движением темные силуэты всадников по обе стороны цветущего древа. Между чинно склоненными головами коней изображена распустившаяся роза. Древо увенчано венком из цветов, на него опустилась райская птица с разноцветным оперением. Лирообразным хвостом эта птица с сильными крыльями напоминает царя лесов — глухаря. Геральдическая композиция восходит к языческим традициям. Выражение созерцательности, внутренней духовной гармонии — результат поэтического осмысления этого древнего мотива городецким мастером. Древо жизни в его представлениях связывалось с райским древом, с источником юности у корней. В композиции Мельникова оно изображено вырастающим из сосуда, окруженным цветами. Символическая птица на вершине древа говорит о его священности: «древеса красна и цветна их же плод и листвие николи же оувядают» (А.Н.Веселовский. Разыскания в области русских духовных стихов, вып. III—V. СПб., 1879.).

В Заузолье в XVIII в. рождались апокрифические памятники древнерусской литературы, в которых говорится о земном рае.

Легенды о Древе, о земном рае были очень популярны в Заволжье. Недалеко от Городца в Спасосараевском монастыре монахи-крестьяне писали на эти темы книги. В XVIII столетии из этого монастыря, разоренного Питиримом, ушли монахи. Они разносили сказания устно и в рукописных списках. Поэтому нет ничего удивительного, что в искусстве Городца символический мотив Древа занял значительное место и тесно связался с верованиями народа. Как языческие сказания питали апокрифы о райском древе, точно так же традиционный языческий мотив получил новое выражение в народном искусстве, вбирая в себя новое поэтическое содержание. Городецким мастерам не могли быть неизвестны укоренившиеся в Заволжье легенды, тем более не мог их не знать мастер Мельников, грамотный старообрядец. В его произведении языческий символ зажил новым смыслом.

Обращает на себя внимание, что всадники имеют татарский тип лица и одежды. Трактовка цветов и птицы, а также манера письма тонким штрихом и мелкими цветными мазками, густая заливка краской силуэтов фигур заставляют думать о книжных влияниях на роспись. А характер подробных каллиграфически тонких подписей, оставленных братьями Мельниковыми на донцах, позволяет предположить, что эти мастера знали книжное искусство.

93. Донце. Антон Мельников. Деталь.

В нижнем ярусе рассматриваемой росписи на огненно-красном фоне изображено деревенское чаепитие. Застолье возглавляет женщина в широ кой юбке и душегрейке. Она сидит с характерно сложенными на груди руками. Ее крупная фигура выделена центром композиции. Рядом по одну сторону глава семьи — отец, по другую — молодица. Ее руки также чинно сложены на груди. За торцом стола почти в профиль изображен мужчина. Он держит за донышко высоко поднятое блюдце, перед ним стоит чарка. Чинному застолью вторит чинный ряд чашек, чередующийся с горящими красными свечами. Слева от стола изображен мужчина. Фигура его написана во весь рост, он держит поднос с двумя чарками. Справа в композиции помещены большие часы с кукушкой.

Что изображено в этой сцене? Деревенская трапеза? Но она не совсем обычная деревенская. Может быть один из моментов свадебного обряда? Возможно — на подносе приподнесены две чарки. И все же главное в том, что вся сцена проникнута настроением торжественного свершения, ритуальностью. Выражение этого достигается всем строем композиции, ритмичной повторностью форм и жестов, взвешенностью цветных силуэтов фигур на огненно-красном фоне, входящем в изображение, легкими контурами нанесенными белыми, мелкими, как бы сквозными, мазками. Вся сцена исполнена эпической торжественностью и в то же время эмоционально напряжена. В ней как бы длится время. Характерно, что чувство времени в философском художественном плане мастер обозначает и конкретным изображением часов, которое впоследствии станет обязательной деталью городецкой росписи.

Интересно рассматриваемую композицию сравнить с изображением чаепития в росписи другого донца той же группы. Здесь на столе представлен самовар. Фигуры гораздо свободнее размещены в пространстве. Темные выразительные силуэты с орнаментальной ритмической четкостью развернуты на плоскости. Две фигуры по обе стороны солнечно сияющего самовара застыли почти с геральдической внушительностью. Образ также исполнен значительного, идущего от самого восприятия жизни ощущения мира.

Всю группу донец с росписью, характерной для периода сложения стиля, отличает золотисто-красный колорит, имеющий в представлениях народа символическое значение. Так художественное обобщение всем строем символов выводится в план значительных идей.

В связи с этим важно остановиться на характере и значении орнаментальной полосы, разделяющей в росписи верхнюю композицию от нижней. Как уже говорилось, такое разделение на два яруса сложилось в искусстве инкрустированных городецких донец. Однако в становлении живописной системы росписи этот принцип деления претерпевает свою эволюцию. В ней обнажается его содержательная сторона как важного элемента композиции. В росписи донца с изображением застолья и древа с предстоящими всадниками волнистый край разделительной полосы подчеркнут черным сочным контуром. Ритмическое движение в полосе по горизонтали плоскости останавливают кустистые пучки цветов, перехватывающие волнистый край полосы. Они своим движением вверх создают впечатление как бы поднимающегося занавеса, открывающего мир земли, над которым царствует вечность, воплощенная в священном древе. Три веерообразных пучка корней цветов спускаются над головами сидящих, выражая мысль о цветении земли. В повторном ритме изображений цветов создается ощущение протяженности полосы, символизирующей земное цветение. Напротив, в изображениях верхней и нижней части характерна замкнутость композиционного строя, усиленная и обрамлением в виде волнистой линии.

Прежде чем окончательно были осмыслены значение и место в композиции орнаментальной полосы, она варьировалась и в низу росписи, под изображениями земного мира. Так, в композиции уже известного чаепития орнаментальная полоса проходит под его изображением, а другая — посередине. Причем она выделена цветом фона и образует четкий ритмический ряд больших и маленьких цветов. От занавеса в росписи застолья здесь остался всего лишь орнаментальный мотив волнистой линии с вертикальными перехватами цветных мазков. Этот мотив заполняет среднюю полосу и проходит по красному фону нижней композиции.

Во многих вариантах росписи постепенно оттачивалось значение каждой ее части и всей системы в целом. Разделительная полоса определилась в орнамент, располагавшийся точно в середине донца, оставляя большую часть плоскости под верхнюю композицию, а меньшую — под нижнюю. Полоса чаще всего имела зеленый или черный фон, позднее и карминовый, с пышными шарообразными цветами, оживленными крупными белильными мазками. В росписи донец рассматриваемого круга изображался цветок в виде ромашки, какой встречался в резьбе, а также многолепестковые цветы — розы, скорей всего заимствованные из тканей XVIII в. И только позднее в результате многих вариаций вырастает художественное обобщение типичного для Городца цветка купавки — «яблочка».

Важно отметить, что копыло расписывалось долго по традиционной схеме, сложившейся в инкрустированных донцах. С одной стороны можно увидеть всадника, с другой — птицу, на торцах — цветы. Изображаемое в росписи связывалось в представлениях мастера с целым кругом понятий.

Определившиеся членения росписи на плоскости донца, символика ее частей, цвет, имеющий эмблематическое значение, архитектоническая ясность всей системы выражали представления о мире, тот внутренний строй жизни, которым был проникнут быт Заволжья, где долго жили космогонические понятия.

Роспись донец — начало которой было положено братьями Мельниковыми в узольской деревне Хлебаихе—быстро распространялась в Городецкой округе. И если первыми на кисть сменили резец мастера-донечники, то уже позднее расписывали донца городецкие мастера кисти, внесшие в роспись много нового.

К 80-м годам в Городецком уезде промысел охватил не только узольские деревни, но начал распространяться по всей округе. По данным 1880 г. им занимались 68 мастеров в узольских деревнях: Хлебаихе, Курцеве, Коскове, Савинове и других,— остававшихся все время главным очагом городецкой росписи.

Внедрившись в толщу крестьянской жизни и став предметом творчества самой широкой крестьянской массы, роспись донца, получившая начало в строгих иконописных традициях, теперь развивается в новом необычайно живом их преломлении.

В этом смысле большой интерес представляет следующий этап в эволюции городецкой росписи. Его можно проследить в другой выделенной мною группе донец. В развитии народного искусства роспись этой группы выражает линию крестьянского примитива. Здесь очень много общего с детским рисунком и более непосредственно выразились крестьянские верования в силы природы, связанные с языческими представлениями. Главный мотив этой росписи — всадник на коне. В трактовке образа сильны черты народного примитива. Представляет интерес донце(Находится в собрании Государственного музея этнографии, Ленинград, № 1 аб—6991.), примыкающее общей системой к мельниковской росписи, хотя изобразительную трактовку образа всадника на ярко-желтом фоне, с большой круглой головой на коротеньком туловище, отличает наивность детского рисунка. Всадник одной рукой занес над головой меч, другой держит поводья коня. Формы в композиции сильно геометризованы, даже цветы и листья, окружающие всадника, а также в полосе орнамента, жестки, тяжеловесно корявы. Угловатость в крепком темном силуэте коня и в фигуре всадника делает эти изображения необычайно близкими деревянным конькам, которые врезались раньше в гладкую плоскость донца. Рука мастера словно связана ходом твердого резца и плотной поверхностью доски, она не может еще ощутить мягкое, вольное, скользящее движение кисти по гладкой поверхности. В нижней части росписи под орнаментальной полосой на ярко-киноварном фоне представлена птица. По характеру она очень близка птицам, которые в мельниковских донцах изображались на Древе жизни. Помещая ее в нижнем ярусе росписи как символ земного счастья, мастер еще не находит ее художественного выражения соответственно новому месту на плоскости. Масштабом, характером силуэта и трактовкой формы мелкими цветными мазками она еще очень связана с птицами древа. Изображением елочек, какие писались на мочесниках, птица удерживается в плоскости, хотя воспринимается масштабно не связанной с верхней композицией. Так художественные принципы, определившиеся в мельниковской росписи на основе иконописных традиций, получают новое осмысление в среде крестьянских малеванов.

Мотив всадника был особенно близок крестьянскому сознанию. Он отождествлялся с любимым образом народа Егория Храброго и восходил к древним языческим верованиям. По ним образ всадника связывался с представлениями о свете, тепле, солнце, дающем жизнь на земле. Конь света объезжал, по народным представлениям, небесный свод и мечом — лучом света прогонял нечистую силу мрака и несчастий. Именно поэтому всадника любили писать на прялках. Ведь прялка была постоянным спутником женщины. Изображенные на ней символы должны были огородить ее от несчастий. Поэтому на городецких донцах, в росписи которых сказались пережитки языческих верований, так любили изображать всадника — символ солнца, связанный с человеческой судьбою. В многочисленных росписях с этим мотивом — конь, несущий всадника, то торжественно шествует будто по бесконечному простору (и горизонталь орнаментальной полосы подчеркивает это движение), то он словно объезжает небосвод, представлявшийся мастеру огромным куполом над землей. Четким силуэтом читается изображение коня на золотистом фоне, занимая все пространство в плоскости, от края орнаментальной полосы до полукружья верхнего края донца. Шаг коня просторен и внушителен. Вокруг него цветы. Они обрезаны краем донца. От этого, как и оттого, что голова всадника почти упирается в край донца, наконец, от самого масштаба изображения создается ощущение расширяющегося пространства. Композиция исполнена чувством монументального, выражает ощущение значительного. Силуэту всадника вторит огромный синий цветок. Он изображен по другую сторону разделительной полосы, в пространстве повторяющегося полукружья верха донца. Этот цветок символизирует земное цветение. Пространственная форма росписи необычайно емкая, образ звучит монументально, символично. Всадник — образ солнца, тепла, плодородия — был связан с земледельческим культом, и не случайно в этих росписях получает большое место и значение мотив цветка. Он трактуется теперь живо, полновесно, сочно. Образ Егория близок крестьянской жизни, он помогает, сочувствует человеку во всех его делах. С ним связывалось представление о наступлении весны, прибавлении света, тепла, о пробуждении природы со всеми ее благами. Культ Егория (А. Кирпичников. Св. Георгий и Егорий Храбрый. СПб., 1879; М. В. Алпатов. Образ Георгия Воина в иконах Византии и Древней Руси.— «Труды Отдела Древнерусской литературы», т. XII. М., 1956.) был очень силен в Заволжье. И не удивительно, что более абстрактную трактовку этого образа в ранних росписях сменили росписи, где всадник получил простонародный облик, с чертами удалого деревенского парня, иногда в казачьем наряде.

94. Донце. Всадник. Роспись. Темпера, 1880-е годы. Москва, Государственный Исторический музей.

На донце, относящемся к началу 80-х годов, изображен на коне деревенский парень в малиновом кафтане и в крестьянской шапке. Он крепко, почти ухарски, сидит в красном седле на гнедом коне, держа его за красные поводья. Весь его облик рисуется соответственно сказочным народным представлениям о Егории Храбром, но образ не потерял выражения значительности, связанной с космогоническими верованиями древних. Он так же монументален, как и раньше. В нем заключена внушительная сила: она выражена всем композиционным строем, подчиненным кругу. Характерно, что фигура всадника, сдвинутая от центра вправо, размещена так, что хвост коня написан поверх обрамляющих композицию линий, и все изображение как бы выстраивается перед плоскостью, создавая ощущение широко раздвинутого пространства. Красно-малиновый цвет в одежде всадника становится напряженным но контрасту с черщым цветом коня, на ярко-желтом фойе. Он звучит выразительной метафорой. Красные цветы — так называемые Городецкие яблочки — окружают всадника. Здесь уже нашлась та обобщенная форма Городецкого цветка, которая сменила собой многолепестковый цветок, похожий на розу. Эти же цветы-яблочки в чередовании малых и больших форм создают четкий ритм орнаментальной полосы. Под ней в нижнем ярусе на красном фоне изображен петух, которого ведет или кормит крестьянин в красной рубахе и в деревенских обмотках.

В городецкой росписи рассматриваемой группы воображение крестьянина тесно слилось с древнеязыческими верованиями, это определило крепкую основу фольклорности образов.

Если в росписи Мельниковых царит дух сосредоточенности, дух ясного сознания незыблемого порядка мира, где устойчивость композиции покоится на симметрии, на цветах, лежащих плотно и весомо, где густой мазок, растворенный в ровности пятна и четкого штриха, застыл в той же внушительной, внешне неподвижной, форме, то иной уже дух творчества пронизывает роспись со всадником в начале 80-х годов. Здесь иное художественное восприятие выстраивает и иную живописную целостность. Для нее становится характерным прежде всего живое, активное мышление цветом. Цвет сочно, открыто начинает входить в формы. Пространство строится на динамическом равновесии цветовых масс. Кистевой мазок постепенно обретает живое дыхание. Громоздкие, пышные, рисованные формы цветов сменяют формы пластичные, выразительные простотой и лаконизмом. Кисть быстрее скользит по поверхности донца. Смелым движением мастер пишет коня, охватывая непрерывающимся длинным мазком кисти всю форму от головы к ноге, от груди к хвосту. Артистично тонко, легко накладываются белые пробела. По тому, как положены пробела, можно сказать, что некоторые донца писались опытными мастерами-иконописцами.

Так развивалось, ширилось городецкое искусство росписи, складываясь в стиль удивительной художественной яркости. Выросший на почве высокой культуры иконописного мастерства, он впитал в себя живую силу народных живописных традиций. Но понять природу Городецкого стиля невозможно, не поняв те две живые стихии, в которых формировалось художественное сознание его творцов.

В Заволжье, в темной глуши заповедного леса, среди пустынь, скитов и постоянного бездорожья таился тяжеловесный, в стародавних преданиях раскольнический быт. Здесь долго жил народ древним порядком, в напряженном и сосредоточенном поиске истины, породившем поэтические легенды и сказания, с неистребимым чувством свободы в душе.

А рядом с суровыми заволжскими лесами бурлила, кипела пестрым многоцветием жизни Волга. Деятельному миру купеческой торговой жизни, красочной, разудалой, с языческим жизнелюбием, сопутствовала волжская «вольница», с живыми воспоминаниями о Степане Разине.

Вверх и вниз по Волге шли за пароходами под яркими флагами длинные ряды барж. Как цветы в лучах солнца, по голубому простору совершали свои путины узорчатые расшивы. В пестрой суете причалов, где толпились пароходы и мокшаны,— жил берег. Его малые и большие города имели свой нарядный ярмарочный мир. Сюда на праздничные базары вывозил свой товар узольский донечник. Он расхаживал по базару, раскинув на левой руке цветным веером расписные донца, и продавал их на разные вкусы. Жителя лесов не могла не удивлять красочно-веселая, богатая, неведомая ему жизнь, с нарядной толпой горожан и людей разных национальностей: татар, чувашей, калмыков, бухарцев, греков, армян, грузин, русских, с бесконечным различием лиц, костюмов и продающихся вещей. Здесь проносились пышные кареты и красивые дрожки русских помещиков, звенели весельем ярмарочные балаганы, удивляли одежды столичных модниц поражал ярмарочный разгул волжских купцов.

Все наблюдения и впечатления складывались в воображении крестьянского художника в представления о сказочном мире счастья, загорались в душе мечтой.

И этот особый мир мечты, в котором воплощались жизненные наблюдения, творил заволжский мастер, расписывая прялочные донца многоцветными красками.

95. Донце. Всадники с розой. Роспись. Дерево, темпера, 1885 г. Загорск, Историко-художественный музей-заповедник.

С середины 80-х годов искусство Городецкой росписи переживает бурный расцвет. Промысел широко распространился в Городецкой округе («Труды комиссии по исследованию кустарной промышленности России», вып. VI. СПб., 1881; М. А. Плотников. Указ. соч.), захватывая все большее и большее количество людей. Необходимость быстрого живого письма, продиктованная растущим спросом, способствовала развитию живописного начала в росписи. Меняется и содержание ее образов. Постепенно теряет магическую силу, религиозный смысл геральдическая композиция предстоящих у Древа жизни. В этот мотив вкладывается новое понимание и ощущение образа в его жизненном, а не божественном значении. Место прежнего Древа жизни теперь занимает большой цветок — розан, как городчане называют,—«декуша». Волнистые лепестки его, собранные в центре в яркое, выпуклое пятно, привязанное к плоскости сочной белильной разделкой середины, распластаны. Этому цветку вторит ниже цветок — «яблочко», и приводят его к краям плоскости еще два таких же небольших цветка. Они образуют пышную гирлянду, спускающуюся сверху, почти не оставляющую места на плоскости для изображения всадников. Последние оттеснены к краям, им тесно в отведенном пространстве. Головы коней надвинуты на цветок, а крупы их упираются в край донца, так, что хвосты кажутся обрезанными. Черная обводка оказывается записанной. Вместо прежних предстоящих всадников появились жокеи, осадившие коней. Натянув поводья, они молодцевато откинулись в седле. Может быть, образы этих жокеев навеяны конской ярмаркой, проводившейся необычайно торжественно на берегу Волги. Сверху в композиции на цветах сидит птица. Но это уже не прежняя символическая птица на священном древе. Хвост и крылья теперешней птицы слились с цветами, и она сама уже воспринимается как цветок.

В аналогичных росписях того же времени цветы также занимают много места в композиции. Тема цветения становится главной в росписи. Цветы «яблочки» заполняют не только среднюю полосу. Один крупный цветок или несколько изображаются и в нижнем ярусе композации. Так, в рописях, где сверху представлены жокеи, на одном донце внизу на огненно-красном фоне помещен черный, похожий на розу цветок. На других донцах три синие купавки на желто-золотистом фоне или красные розы-«яблочки» — на зеленом.

Встает вопрос: откуда взялся этот мотив цветка-яблока, характерный только для городецкой росписи? Возможно, он перешел на донца из росписи солонок и деревянных резных игрушек, бытовавших вблизи Городца гораздо раньше, чем начали здесь расписывать донца. Ответить на этот вопрос пока трудно. Однако ясно, что этот мотив, столь полюбившийся городецким мастерам, имеет местное происхождение и родился из впечатлений жизни.

Может быть, поразило фантазию лесного жителя красочное великолепие яблоневых садов, то в розовом дыму цветения, то алых от тяжелых, налитых солнцем плодов, рядами сбегавших по береговым откосам Волги. Важно, что в образе цветка-яблока поэтически соединились два представления. Этот мотив в городецкой росписи выражает чувство радости от плодов земных, торжество вечного, обновляющего мир цветения. Иносказательным языком образов мастер выражает свое новое представление о жизни. Ему соответствует характер росписи, переосмысляется ее система, в которой усиливается живописное начало, значение мазка, движения кисти, запечатляющей чувство мастера. Ритм теряет свою медлительность и приобретает подвижность в чередовании крупных и малых форм. Развивается интерес к сюжетному изображению, к жанру и даже портрету.

Вместе с этим в поле большего наблюдения городецких мастеров попадает лубочная картинка.

В 80—90-е годы в деревне Хлебаихе славился мастер Гаврила Поляков своим умением на донце «полки солдат становить». Сохранилось несколько росписей его работы. Одна подписная работа позволяет установить авторство этого мастера и в других росписях, хранящихся в разных музеях (Имеются в виду донца в собраниях Загорского историко-художественного музея-заповедника (№ 2561) и Горь-ковского художественного музея.). Роспись Полякова не характерна для Городецкой. Но она выражает одну из важных тенденций в ее развитии: это интерес к рассказу, к сюжету, который, проявившись в 80-е годы в творчестве отдельных мастеров, позднее определит развитие Городецкого искусства.

На одном из донец, расписанном Поляковым, вверху изображено чаепитие за круглым столом с большим самоваром. Дамы в цветных платьях с обнаженными плечами и перетянутыми по моде талиями, мужчины в черных сюртуках восседают в довольно непринужденных позах. Над ними представлены традиционно, как всегда, часы с черными стрелками, указывающими время. Под орнаментальной черной полосой с розовыми цветами в нижней части росписи на красном фоне изображены темными силуэтами солдаты с ружьями в строю. В росписи другого донца, имеющем дату «1887 год», Поляков разворачивает на плоскости в нижней части донца сцену военного сражения. С трудом можно разобрать надпись, что это изображено сражение под Адрианополем. Русские войска штурмуют крепость. По ней открыт огонь из пушек, солдаты взбираются на стену, схватываясь с врагом. Впереди командир, в руках его зеленое знамя с двуглавым орлом. На первом плане композиции представлена рукопашная схватка, где русских от врагов можно отличить по цвету одежды. В верху композиции, как бы над всей сценой битвы, изображен генерал на белом коне — М. Д. Скобелев. Вся сцена, распластанная на плоскости, написана с нескольких точек зрения. На ярко-красном фоне цветные пятна синего, белого, зеленого, черного сплетаются в стройный узор.

Ввиду многофигурности изображения, где главным становится рассказ, мастер отступает от обычных для городецкой росписи масштабов и принципов построения композиции. Роспись приобретает характер миниатюры, с присущим ей значением линии и рисунка. Несомненно, что живописец, увлеченный военной темой, исходил в данном случае из лубочных картинок. Даже там, где он следует типичной системе городецкой росписи, как, например, в изображении чаепития в верхней части, эта роспись теряет присущую ей живописную выразительность. Цветные силуэты фигур необычно вялы, дробны. В композиции преобладает линейность, а не цвет. То же самое проступает и в трактовке городецких цветов-купавок — мастер словно потерял к ним вкус. Он изображает их всего лишь как принятую каноном деталь, но не одухотворяет ее поэтическим смыслом.

Уже в росписи Полякова в конце 80-х годов можно видеть, как тяготение к рассказу, к развитому сюжету меняет содержание образа, художественные средства.

Однако главное направление городецкой росписи в 80—90-е годы развивалось в другом русле. Именно в это время достигают вершины расцвета живописные пластические начала, в которых сформировался городецкий стиль, вобрав в себя традиции иконописного искусства и народного творчества.

Качество живописности, широкая манера письма городецкой росписи отмечались В. С. Вороновым, А. В. Бакушинским, В. М. Василенко (В.С.Воронов. Указ, соч.; Л. В. Баку-шинский. Указ, соч.; В. М. Василенко. Народное искусство второй половины XIX в.— «История русского .искусства», т. IX, кн. вт. М., 1965; В. М. Василенко,

С. К. Жегалова. Указ. соч.), посвятившими свои статьи именно этому периоду Городецкого искусства. Живописность они связывали с переживанием городского быта, обращением к сюжету. Изучение же традиций и истоков городецкой росписи многое проясняет в этом вопросе.

Несомненно, в расцвете живописного начала, имеющего истоки в глубоких пластах традиций народного искусства, прежде всего выразилось новое чувство мира, но оно еще было крепко связано со старыми представлениями. Если раньше переживания идеального воплощались в образах, рожденных представлениями о божественных силах, то теперь оно ищется в самой жизни, воплощается в вере в идеальное мироустройство. Естественно, что сказочные представления о нем связались у крестьян с жизнью господствующих классов.

Пестрый-нижегородский быт с его культом красочных вывесок, нарядных ярмарочных балаганов и широким размахом купеческой жизни порождал острое ощущение недосягаемого «земного рая».