передняя азия

древний египет

средиземноморье

древняя греция

эллинизм

древний рим

сев. причерноморье

древнее закавказье

древний иран

средняя азия

древняя индия

древний китай

НОВОСТИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БИБЛИОТЕКА

Живопись

Живопись первой половины XVIII столетия представлена новыми для русского искусства жанрами. Получают свое развитие историческая композиция, баталия, портрет, зарождаются натюрморт, миниатюра. Широкое распространение получает монументально-декоративная живопись. Она используется в оформлении интерьеров, росписи триумфальных ворот и т. д.

В станковой живописи основными материалами становятся холст и масляные краски.

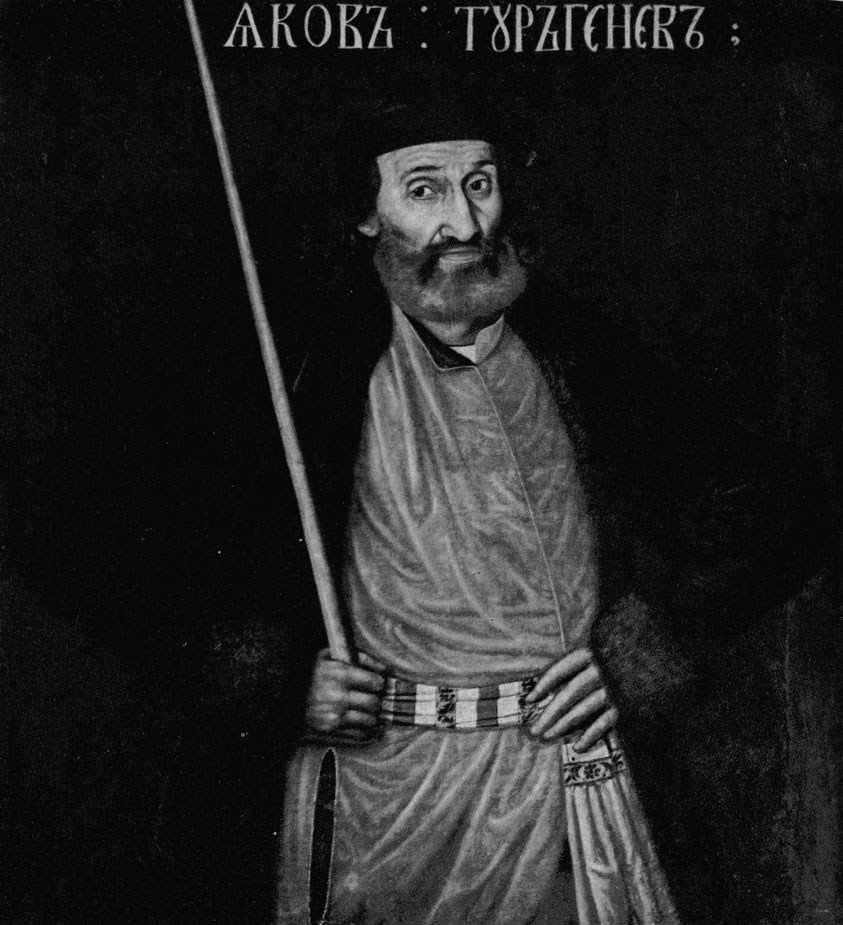

В ранних произведениях, создававшихся на рубеже столетий, еще сохраняются элементы средневековой портретной живописи - парсуны, с характерной для нее передачей социального положения модели, статичностью поз, плоскостностью трактовки форм, интересом к орнаменту, или, как тогда говорили, "узорочью". Постепенно портрет начинал все глубже воссоздавать внутреннее содержание человека. Примером может служить портрет Я. Ф. Тургенева (1694, ил. 34). В первой четверти XVIII века появились портреты, в которых правдиво запечатлены образы многих выдающихся современников.

Ил. 34. Неизвестный художник. Портрет Я. Ф. Тургенева. X., м. 105X97,5. 1694. ГРМ

Самыми крупными художниками первой половины XVIII века были И. Н. Никитин и А. М. Матвеев. Они быстрее других преодолели иконописные влияния и создали подлинно художественные произведения искусства нового времени.

И. Н. Никитин (ок. 1685 - не ранее 1742) принадлежал к числу первых петровских пенсионеров. Уже ранние портреты Ивана Никитича Никитина отличались большим мастерством исполнения. Петр I очень гордился Никитиным. Когда художник уезжал за границу, Петр писал своей жене Екатерине в Данциг, чтобы она предложила особам прусского двора позировать ему, "дабы знали, что есть и из нашего народа добрые мастеры".

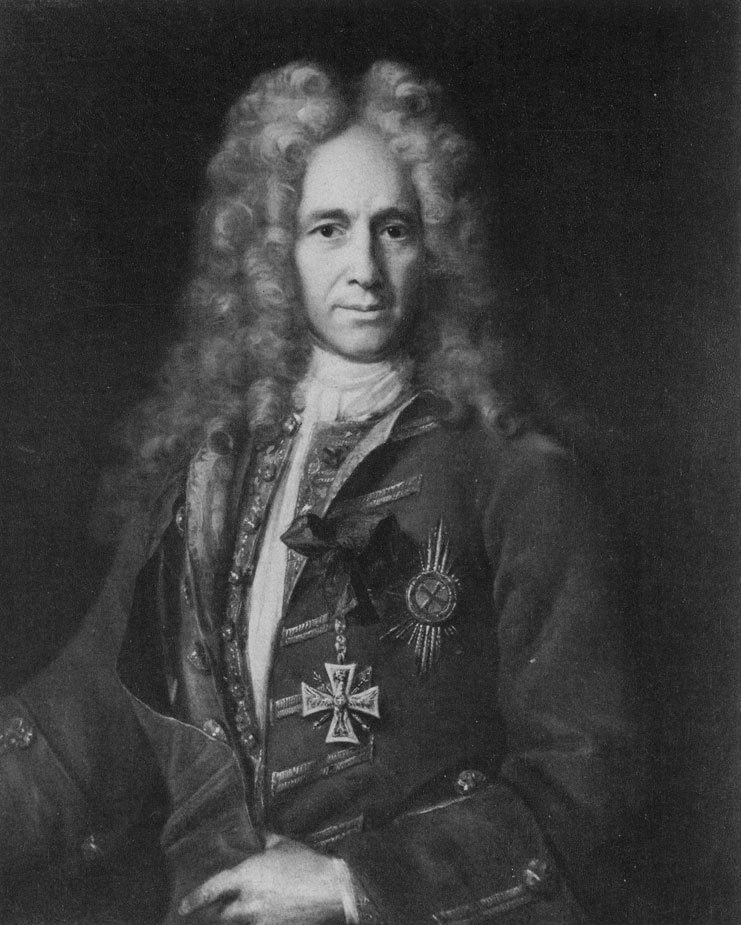

Никитин неоднократно писал портреты самого Петра I. Ярко проявилось мастерство Никитина в портрете Петра на смертном одре. Это неоконченное произведение несет следы быстрого, смелого письма, оно выполнено в эскизной манере уверенной рукой опытного художника. О таланте и мастерстве Никитина говорят также и другие его портреты, например, Г. И. Головкина (1720-е гг., ил. 35) и Г. С. Строганова (1726).

Ил. 35. И. Н. Никитин. Портрет Г. И. Головкина. X., м. 90,9X73,4. 1720-е гг. ГТГ

Наиболее значителен не только в творчестве самого Никитина, но и вообще в русской портретной живописи первой половины XVIII века так называемый "Портрет напольного гетмана" (1720-е гг., ил. 36). Художником изображен пожилой, как бы уставший от долгих трудов человек. Пристальный взгляд из-под нахмуренных бровей, обветренное лицо, спутанные волосы и распахнутая одежда придают ему черты естественности и покоряющей зрителя простоты, которые нечасто встречаются в искусстве XVIII века. Это один из немногих портретов, в которых человек не позирует, не представлен перед зрителем в "наиприятнейшем свете", а полон глубокой внутренней жизни. Великолепно удалось художнику и колористическое решение полотна.

После смерти Петра I Никитин переехал в Москву, где продолжал работать. За хранение пасквиля на Феофана Прокоповича он был посажен в Петропавловскую крепость, а затем бит плетьми и отправлен в Сибирь. В 1741 году Ивану Никитину разрешили вернуться, но, по-видимому, на обратном пути из Тобольска он умер.

Портретное искусство Никитина - вершина в истории развития русской живописи первой половины XVIII века. Никому из его современников-художников не удалось достичь такого глубокого проникновения в существо человеческой психологии, такого артистизма и профессионального мастерства.

А. М. Матвеев (1701-1739) приобрел профессиональные знания в Голландии и Фландрии. После возвращения в Россию Андрей Матвеев возглавил "Живописную команду", сыгравшую большую роль в развитии русского искусства и особенно в подготовке художников. Эта "Живописная команда Канцелярии от строений", возникшая в Петербурге в начале XVIII века, занималась созданием художественного убранства многочисленных построек столицы и других городов. Кроме того, опытные художники (в том числе и Матвеев) обучали здесь молодежь, впоследствии творчески ярко проявившую себя. Матвеев много работал в области монументально-декоративной живописи. Он исполнил композиции для Петропавловского собора, Зимнего дворца, триумфальных ворот, многих церквей и дворцов Петербурга. Большинство этих росписей не сохранилось, так как сооружения, где они находились, были разрушены или перестроены. Однако немногие сохранившиеся станковые произведения художника, например ученические работы "Аллегория живописи", "Венера и Амур", а также относящиеся к периоду творческой зрелости полотна портретного жанра свидетельствуют о его высоком профессионализме, мастерском владении кистью. "Автопортрет с женой" (1729 (?), ил. 37) отличается остротой характеристик, точностью изящного рисунка, мягкостью живописной лепки, что делает его убедительным примером успехов русской портретной живописи того времени.

Ил. 37. А. М. (?) Матвеев. Автопортрет с женой. X., м. 75,5X90,5. 1729 (?). ГРМ

В начале XVIII века в области портретного жанра работал целый ряд талантливых мастеров. Среди них брат Ивана Никитина - Роман, также побывавший в пенсионерской поездке, семья художников Одольских.

Многообразие форм портретного жанра проявилось в произведениях миниатюристов - "финифтных дел мастеров" Г. С. (?) Мусикийского и А. Г. Овсова, создавших серию портретов Петра I и его ближайшего окружения.

Середина XVIII века - время подъема и возрождения национальных традиций - в области живописи представлена именами И. Я. Вишнякова, А. П. Антропова, И. П. Аргунова. Легкость и свобода в построении композиции, в движении кисти и мазке петровских пенсионеров сменяется у мастеров середины столетия большей традиционностью письма, нарочитостью в позировании модели. Локальность цветовых пятен в полотнах Антропова, архаизм композиции Вишнякова, статика Аргунова связывают их произведения с искусством конца XVII века.

И. Я. Вишняков (1699-1761) явился учеником и преемником А. Матвеева на посту главы "Живописной команды". Монументальные композиции этого мастера не дошли до наших дней. О выдающемся мастерстве и одаренности Ивана Яковлевича Вишнякова можно судить по портретам К. и Н. Тишининых (1755) и особенно Сарры Фермор (1749, ил. 38) Изобразив девочку в платье придворной дамы, художник, вместе с тем, запечатлел живой и реальный образ подростка - неловкость и скованность движений, некоторая напряженность позы, угловатость. Несмотря на статичность модели, условность в трактовке фигуры, жеста, орнамента, портрет Сарры Фермор покоряет своей поэтичностью. Это, несомненно, одно из лучших живописных полотен середины века.

А. П. Антропов (1716-1795). Крупным мастером живописного портрета, сочетавшим разнообразные художественные приемы, был в середине XVIII века Алексей Петрович Антропов. Сын солдата, он с шестнадцати лет начал учиться у Матвеева, а затем у Вишнякова, вместе с которыми создал ряд декоративных росписей в Петербурге, Москве и других городах. Некоторые черты изобразительного языка Антропов воспринял у итальянского живописца П. Ротари, произведения которого он многократно копировал. В 1752 году он был послан в Киев для исполнения росписи интерьеров Андреевской церкви, только что построенной по проекту Ф.-Б. Растрелли.

По возвращении в столицу Антропов был назначен на должность главного художника Синода. Деятельность его в этой сфере во многом определила характер серии исполненных им портретов представителей русского духовенства. Если в портрете донского казака, героя Семилетней войны атамана Ф. И. Краснощекова (1761) художник отдает дань парсунной живописи (плоскостность, застылость поз, узорочье), то в других полотнах он гораздо глубже трактует человека. Портрет статс-дамы А. М. Измайловой (1759, ил. 39) интересен выразительной характеристикой модели. Его отличают национальная и историческая типичность образа, живописно-пластическая цельность. Портрет прост по композиции. Он построен на сочетании звучных розовых и синих тонов.

В портрете Петра III, исполненном в 1762 году, отсутствует идеализация, обычная для парадных царских портретов (особенно художников-иностранцев), хотя его композиционное построение соответствует этому типу.

И. П. Аргунов (1729-1802) - крепостной графов Шереметевых - представитель очень талантливой семьи архитекторов и художников. Как известно, многие художники XVIII века вышли из крепостных крестьян, а некоторые так и остались в крепостной зависимости до конца своих дней. Таким был Иван Петрович Аргунов. Отданный в обучение Г. Грооту, он овладел принципами построения парадного портрета. Не случайно в 1762 году Аргунов получил заказ написать портрет новой императрицы - Екатерины II, Творческая деятельность Аргунова развернулась в 1750-1760-е годы. Он создал многочисленные портреты Шереметевых и людей их круга. Обычно они не позировали, и Аргунов, как он сам рассказывал, писал их, наблюдая во время торжественных праздников во дворце. Однако Шереметев не смог оценить в Аргунове художника, давал ему нередко самые различные поручения и, наконец, отослал в Москву управлять своим московским домом, тем самым почти лишив его возможности заниматься живописью. К лучшим произведениям художника относятся парные портреты К. А. Хрипунова, "иностранной коллегии переводчика", и его жены (1757) - людей незнатного происхождения. В них, в отличие от своего учителя Гроота и подобно Антропову, Аргунов изображает свои модели крупным планом: они словно находятся рядом со зрителем. О выдающемся таланте Аргунова свидетельствует "Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме" (1784, ил. II) - небольшая картина, выразительная по образному и колористическому решению. В портрете прекрасно передано достоинство русской женщины из простонародья.

|

ПОИСК:

|

При копировании материалов проекта обязательно ставить ссылку:

http://artyx.ru/ 'ARTYX.RU: История искусств'