передняя азия

древний египет

средиземноморье

древняя греция

эллинизм

древний рим

сев. причерноморье

древнее закавказье

древний иран

средняя азия

древняя индия

древний китай

НОВОСТИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БИБЛИОТЕКА

Сияние великого искусства

...Греческий писатель I в. нашей эры Дион Хризостом посвятил следующие строки знаменитой статуе Зевса Олимпийского, изваянной великим Фидием в V в. до нашей эры:

«Это бог мира, в высшей степени благостный, податель бытия и жизни, и всех благ, всеобщий отец, спаситель и хранитель людей».

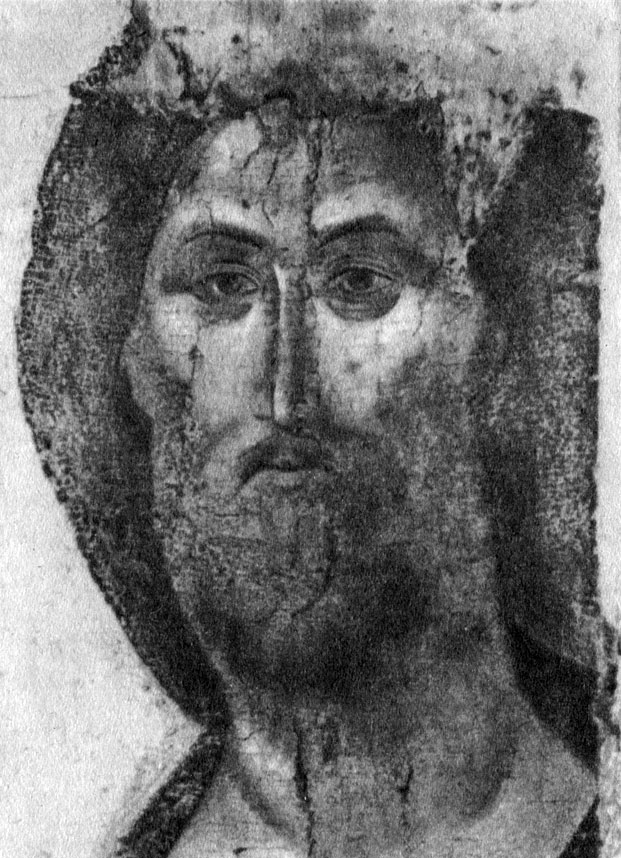

Статуя Фидия погибла. Однако, как подтверждают другие древние авторы, непревзойденную красоту ее составлял контраст царственного величия всей фигуры «повелителя богов», «вседержителя» и «громовержца» и лица его, проникнутого благоговением и добротой. Так что, когда в трудах о древнерусском искусстве такими словами Диона Хризостома о Фидиевом Зевсе определяют сокровенную сущность рублевского Христа, в этом нет противоречия и слова эти полновесны. Волнующая перекличка между веками и тысячелетиями! Многогранность свойственна высочайшим произведениям искусства. Ведь при всей величавости первого из богов классической древности, в его образе, созданном искусством, уже могла быть заложена основа того, что является главным в образе нового, христианского бога, каким нам показал его гениальный русский художник. Бесчисленны изображения Христа в искусстве всех христианских народов. Но нет, быть может, Христа более человечного, более просветленного мудростью и любовью, чем рублевский, истинно отец и хранитель людей. Разве что Христос в «Тайной вечере» Леонардо да Винчи может в чем-то сравниться с ним. Рублевский Христос смотрит на нас своими добрыми, всевидящими глазами, и чудится нам, что на этой липовой доске с полуосыпавшейся живописью запечатлен образ, нет, не бога, а прекраснейшего и мудрейшего из всех мужей, любвеобильного, неиссякаемого в своей милости, образ, в котором все благородство и честь человеческого рода.

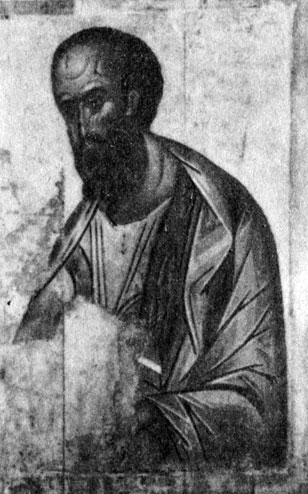

Рублевский «Спас» вместе с «Архангелом Михаилом» и «Апостолом Павлом», написанными той же кистью, — это иконы поясного деисуса, что некогда, как обветшалые, были сложены в сарае близ собора в Звенигороде. (Попутно отметим, что варварским отношением к шедеврам искусства грешили всюду. Не лучшей, например, участи подверглась в Милане леонардовская «Тайная вечеря», побитая солдатами Бонапарта, «шутки ради» швырявшими в нее кирпичами...)

Андрей Рублев. Спас. Из Звенигородского чина. Начало XV в. Гос. Третьяковская галерея

Хотя тому нет письменных подтверждений, как-то сразу решаешь, что эти иконы (ныне гордость Третьяковской галереи) могли быть написаны не учеником Рублева или иным мастером, испытавшим его влияние, а только им самим. И это первое впечатление подтверждается самым тщательным искусствоведческим сопоставлением с «Троицей». Да, эти нежные красочные сочетания, эта общая чарующая музыкальность и эта высокая одухотворенность выдают руку великого русского мастера во всей неповторимости его вдохновения, его стиля и его художественного темперамента.

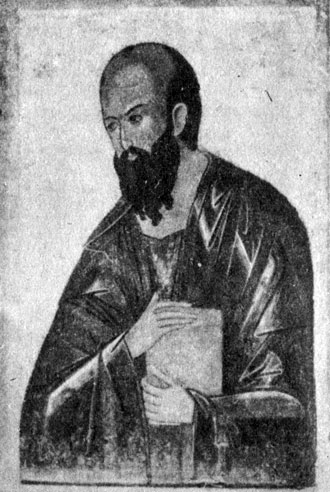

Чтобы моему читателю стало окончательно ясно глубочайшее различие между русской иконописью и византийской, посоветую ему сравнить рублевского «Апостола Павла» с одноименной иконой из поясного деисуса (тоже хранящегося в Третьяковской галерее), исполненного в Константинополе всего за два-три десятилетия до звенигородского деисусного чина.

Андрей Рублев. Архангел Михаил из Звенигородского чина. Начало XV в. Гос. Третьяковская галерея

Поза та же, и вся композиция построена одинаково. В этом отношении преемственность очевидна. Но греческий Павел — это муж непреклонный и властный, привыкший предписывать людям, как им надо веровать и как жить, а рублевский исполнен добросердечия, внимания к людям и готовности им помочь. В фигуре первого жесткость линий, в фигуре второго — плавная округлость. Мрак ночи в резко очерченной бороде грека, волниста и мягка по тону борода русского. Схематичны, невыразительны складки облачения у первого, волнующе музыкальны у второго. Насколько скован и сумрачен в своей напряженности греческий Павел, настолько теплее, просветленнее в своей человечности русский! Греческий говорит: повинуйтесь закону. Русский: надейтесь на правду.

Истинно — два мира, две культуры, два искусства. Уже обреченная Византия, дряхлеющая в своей косной жесткости и непримиримости, и — юная Русь.

Печать рублевского гения на многих произведениях искусства, которыми вправе гордиться русский народ. Но, в отличие от «Троицы» и деисуса из Звенигорода, точная степень участия в их создании самого Рублева трудно установима. Ведь иконописцы обычно работали артелями, а кроме того, авторами некоторых фресок и икон письменные источники называют как Рублева, так и Даниила Черного.

Андрей Рублев. Апостол Павел. Из Звенигородского чина. Начало XV в. Гос. Третьяковская галерея

«Евангелие Хитрово» (ныне в Государственной библиотеке им. В. И. Ленина), так названное по имени его давнишнего владельца, несомненно, самая замечательная русская лицевая рукопись рублевской поры. Некоторые ее миниатюры по изысканности и стройности композиции, по мастерству, с которым фигуры вписаны в круг, не уступают шедеврам древнегреческой вазописи.

То, что осталось от фресок Успенского собора во Владимире, исполненных Рублевым и Даниилом Черным, — самая замечательная храмовая роспись этой же поры. Изображение «Страшного суда» радует той проникновенностью, с которой в нем выявлено, несмотря на грозный сюжет, торжество именно доброго, светлого начала, а музыкальность плавных силуэтных контуров, красота голов старцев и юношей, равно как их поэтическая одухотворенность, приравнивают чисто русское искусство этой росписи к наиболее выдающимся достижениям всей тогдашней европейской монументальной живописи.

Апостол Павел. Византийская икона 1387—1395 гг. Гос. Третьяковская галерея

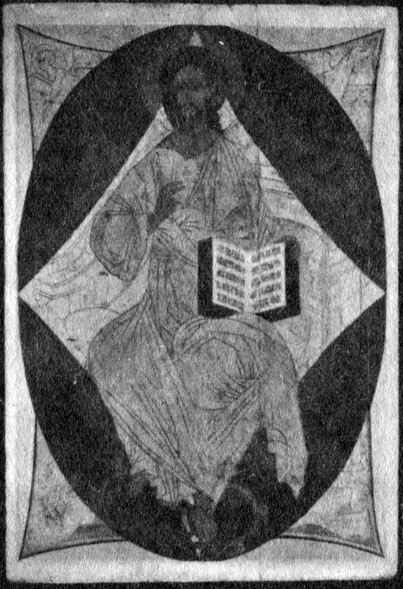

То же можно сказать об иконостасе этого собора (иконы которого поделены между Третьяковской галереей и Русским музеем) (В 1773—1774 гг. в Успенском соборе во Владимире был сооружен новый иконостас, а чудесные иконы XV в. проданы за ненадобностью крестьянам села Васильевского (близ Шуи), где они находились до 1922 г., когда их вывезли в Москву для реставрации). Образы деисусного чина еще более грандиозны, чем в иконостасе московского Благовещенского собора: их высота превышает 3 м. Покойная, уверенная величественность сочетается в них с лирической приподнятостью и с плавной музыкальностью общего линейного и красочного ритма. Что в них от Рублева, а что от его «сопостника» (то есть собрата по иночеству) Даниила Черного, мы не знаем. Но печать гениальности, которой отмечены эти монументальные образы, заставляет предполагать, что руководящая роль в их создании принадлежала первому.

Этими же двумя мастерами вместе с учениками пополнен и иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры в Загорске. Отдельные его иконы так превосходны, что их хочется приписать одному Рублеву.

Ангел (символ евангелиста Матфея). Миниатюра из «Евангелия Хитрово». Конец XIV — нач. XV вв. Гос. библиотека им. В. И. Ленина

«Смиренным» часто называют старинные письменные источники инока Андроникова монастыря (где он и закончил свою жизнь) великого живописца земли русской Андрея Рублева. Смирение помогло ему, вероятно, в невзгодах того бурного времени. Но сквозь эти невзгоды он угадал те чаяния и ту волю, что воодушевляли русский народ. И запечатлев это в своем сердце, он их выявил еще ярче в своем искусстве. В этом его огромная заслуга перед нашей страной.

Андрей Рублев. Апостол Петр. Фрагмент фрески «Шествие праведных в рай». Успенский собор во Владимире

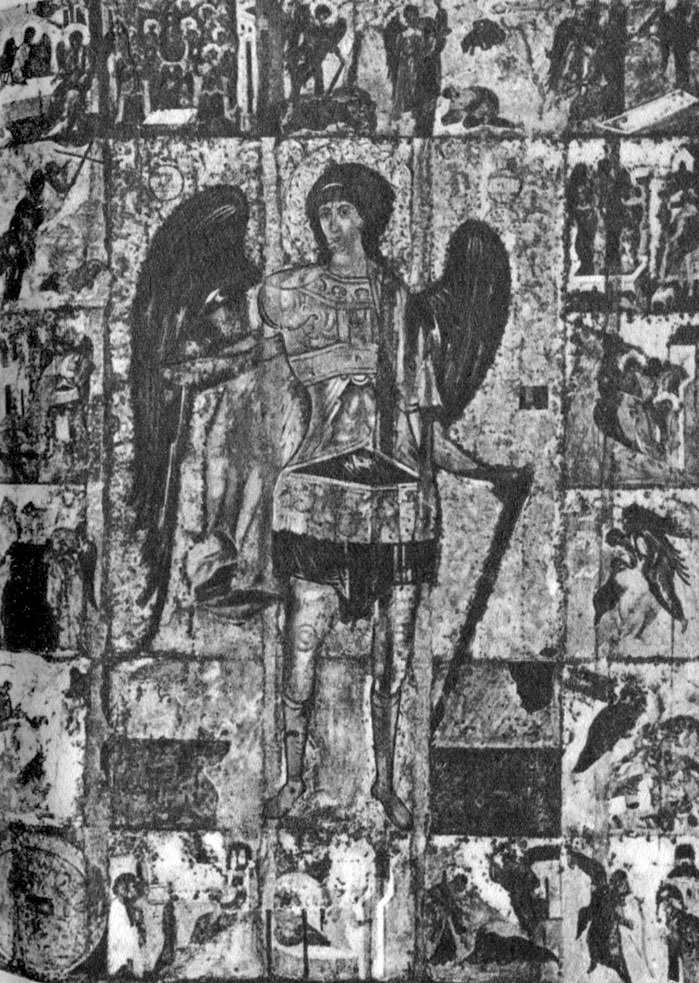

Ряд превосходных московских икон первых десятилетий XV в. свидетельствует об общем расцвете живописи в рублевскую пору. Одним из крупнейших мастеров, чьи имена не дошли до нас, был автор сравнительно недавно расчищенной иконы архангела Михаила, что находится в Архангельском соборе Московского Кремля и которая по своим художественным достоинствам может быть поставлена в ряд с высшими достижениями древнерусской живописи. Причем в этой иконе торжествует начало не светлой радости или умиротворяющей задушевности, а эпическое, героическое.

Андрей Рублев. Спас в силах. Из деисусного чина. Икона из иконостаса Успенского собора во Владимире. 1408 г. Гос. Третьяковская галерея

Архангел Михаил здесь совсем иной, чем в деисусе из Звенигорода. Это уже не кроткий, задумчивый ангел с поэтично наклоненной головой, а грозно выпрямившийся юный воин, с мечом в руках, дышащий отвагой. Недаром архангел Михаил почитался вождем небесного воинства, победителем сатаны и покровителем русских князей. Тут уже не сладостная мечта о благоустроенном мире, а воплощение воинской доблести и воли к борьбе.

Архангел Михаил. Житийная икона из Архангельского собора в Московском Кремле. Первая половина XV в.

Вся композиция (и архангел, и клейма, повествующие о его ратных подвигах) в ее линейном и красочном ритме (какое волнующее, например, сочетание пламенной киновари плаща с зеленоватым блеском доспехов!) динамична, все в ней бурлит, как бы повинуясь некоей силе, что сквозит во взоре крылатого стража Русской земли. Да, именно ее! Ведь легенда связывает эту икону с памятью о Дмитрии Донском, о победе русского меча на Куликовом поле.

Отсвет живописного совершенства, которое было достигнуто гением Рублева,— на всем изобразительном искусстве той великой поры. Этот отсвет явствен и в замечательных творениях русских вышивальщиц, умевших (в отличие от византийских) сохранять мудрую меру в украшательстве тканей золотом и серебром и достигавших «атласным швом» цветовых сочетаний невиданной дотоле звучности и чистоты. Можно сказать без преувеличения, что по своему эмоциональному воздействию живопись иглой не уступала в рублевской Москве настоящей живописи, так что шедевры ее должны быть отнесены к самому высокому роду искусства. Какая ясность, какая внутренняя теплота в вышивках, над которыми любовно трудились милые русские женщины — «тюремные затворницы», своим вкусом и своим мастерством радужно оживлявшие иконописную композицию, впрочем, иногда и совершенно особую.

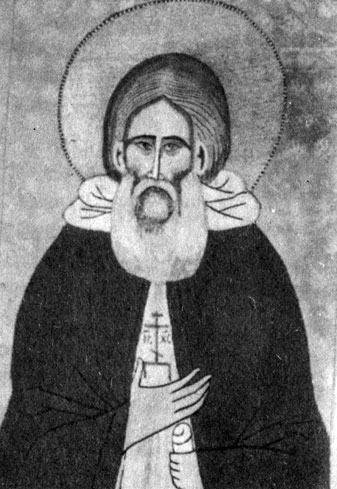

Покров на гробницу Сергия Радонежского. Шитье 1424 г. Загорский гос. историко-художественный музей-заповедник

Так, среди изделий московских мастериц начала XV в. — самый значительный, в своем роде истинно уникальный образец древнерусского портретного искусства — шитый шелком покров на гробницу Сергия Радонежского с его изображением в рост. Условность иконописи сочетается в нем с яркой индивидуальностью образа, очевидно, сохранившегося в памяти людей того времени. Перед нами муж благостный, мудрый и хоть и скромный, не возносящийся духом, но волевой, сознающий важность своей миссии. Здесь уже не только символ, не только идея, запечатленная в образе человека, а как бы сам человек, олицетворяющий идею. Такая конкретность — редкое явление в древнерусском художественном творчестве, свидетельствующее о том размахе, на который оно было способно в период своего расцвета, так что невольно хочется отнести этот вышитый портрет к явлениям, нашедшим свое завершение в искусстве Возрождения. Мы видели, что такой эпохи не наступило в нашем искусстве, но какие-то начала, ей свойственные, не были ему чужды. Образность и выразительность достигнуты здесь все тем же от Рублева идущим ритмом. Плавен круг нимба, осеняющего голову Сергия, плавны шапка волос и борода, а глубокие глазницы, пристальный взгляд и прямой нос над ровной дугой усов еще усиливают впечатление круга и полукружий. Сероватыми и фиолетовыми нитями искусно передана бледность лица подвижника. Да, это лик, но в нем уже проглядывает лицо, не нарушая, однако, иконописного строя. Мы увидим, как трудны и бесплодны были часто впоследствии поиски таких же удач.

Покров на гробницу Сергия Радонежского. Деталь

Этот покров, которым мы можем любоваться в Загорском историко-художественном музее, вышитый в великокняжеской мастерской, — вклад в Троицкий монастырь в 1424 г. сына Дмитрия Донского.

|

ПОИСК:

|

При копировании материалов проекта обязательно ставить ссылку:

http://artyx.ru/ 'ARTYX.RU: История искусств'