передняя азия

древний египет

средиземноморье

древняя греция

эллинизм

древний рим

сев. причерноморье

древнее закавказье

древний иран

средняя азия

древняя индия

древний китай

НОВОСТИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БИБЛИОТЕКА

Помещение 26 (VI, 26)

Помещение это, необычное по своей конфигурации, состоит из двух сводчатых, расположенных перпендикулярно друг к другу комнат, образующих в плане Т-образную фигуру. Восточная часть помещения размером 9,75х2,5 м, вытянутая с севера на юг, была раскопана в 1954 г. Остатки росписи были обнаружены на всех стенах, однако лишь очень незначительная часть бывшей здесь некогда живописи сохранилась на месте. Большое количество кусков штукатурки с остатками росписи было обнаружено на полу и в завале, но они, к сожалению, оказались очень сильно измельченными. Наиболее крупные остатки живописи открыты на южной торцовой стене помещения (табл. XX- XXII). Росписью была покрыта вся стена. В верхней части она была ограничена живописной аркой, которая непосредственно примыкала к дуге свода. Хотя состояние раскрытой части живописной сцены оставляет желать многого, сюжет ее вполне определился. Центр стены занимает изображенная в крупном масштабе фигура женщины (?) в сине-белой одежде. От головного убора сохранились спускающиеся на спину складчатые широкие ленты. Позади головы изображен темной краской нимб. Над плечами языки пламени. Шея украшена двумя низками ожерелий. Фигура изображена с распростертыми руками, в которых она держит по диску. В правой руке - диск светло-синего цвета с изображением в серовато-голубом тоне человеческой головы (женской), за которой виден силуэт полумесяца. В левой - диск золотистого цвета, поверхность которого, к сожалению, очень сильно пострадала. От бывшего изображения человеческой головы (?) на этом диске сохранились лишь отдельные штрихи.

Справа и слева от главной фигуры на уровне ее груди сохранились фрагменты изображений, в которых можно видеть остатки двух человеческих фигур. Так, от левой фигуры сохранилось частично туловище и рука, от правой - верхняя часть головного убора (?).

Общий характер всей композиции вполне очевиден: фигура, олицетворяющая собой какое-то божество, держит в руках символические изображения главных небесных светил - Солнца и Луны. Фрагментарность двух добавочных фигур не позволяет более точно определить их роль в композиции.

В помещении 26, помимо указанной композиции на южной стене, сохранились два фрагмента, представляющие также определенный интерес. Так, крупный фрагмент росписи сохранился на северном конце восточной стены. На нем изображена часть торса одетого в черное воина, держащего в правой руке щит, с мечом и кинжалом, прикрепленным к поясу.

Следует отметить, что изображение щита (табл. XXIII) на пянджикентских росписях встречено впервые. Интересны изображения золотых рукоятей меча и кинжала, украшенных инкрустацией, переданной белыми крапинками.

На этой же стене у южного конца сохранился фрагмент живописи (табл. XXIV), с изображением в профиль мужской головы, отличающейся резко очерченными чертами лица. Длинные волосы спускаются на плечи. Голова эта, насколько можно судить, была изображена без головного убора.

Наконец, чрезвычайно интересны сохранившиеся в этом помещении остатки живописного украшения свода. Они позволяют полностью реконструировать весь орнамент (табл. XXV). Вся поверхность свода, как и в помещении 10, была разделена на крупные ромбовидные ячейки, стороны которых образованы челнокообразными фигурами, исполненными черной и желтой красками. В центре каждой ячейки вцисан красочный тюльпанообразный бутон на высоком стебле с отходящими в обе стороны "усами". Таким образом, можно говорить о твердо установившемся приеме орнаментации сводчатых плафонов, которые делились на ромбы с цветком в центре каждого из них.

Приступая к анализу описанных образцов живописи, автор настоящей статьи вынужден ограничить свою задачу лишь вопросами истолкования их содержания. Не считая себя компетентным в решении стилистических проблем во всей их сложности, он ограничивается только общими соображениями на этот счет. При этом он исходит из того, что решение вопроса об основных стилистических особенностях пянджикентской живописи, которое было намечено М. М. Дьяконовым в его статье "Росписи Пянджикента и живопись Средней Азии", остается в силе. Публикуемые росписи в целом могут быть отнесены по классификации М. М. Дьяконова к третьему стилю Пянджикента.

К главным признакам этого стиля следует отнести условность и каноничность приемов в передаче человеческих фигур, изысканность и манерность в их позах и жестах.

Эти черты характерны и для вновь открытых памятников. Вместе с тем, и это следует особо подчеркнуть, вновь открытые фрагменты живописи отличаются и рядом своеобразных черт. На многих новых фрагментах мы постоянно сталкиваемся с деталями, а в некоторых случаях с общей трактовкой, которые не укладываются в схему, предложенную М. М. Дьяконовым.

Сравнительно недавно стилистических особенностей пянджикентских росписей, в сравнении с варахшинскими, коснулся В. А. Шишкин. По его словам, в последних - "строже и монументальней композиция, тщательнее и каллиграфичнее рисунок", "росписи Варахши являются произведением более зрелого и изощренного мастерства, чем росписи Пянджикента"*.

*(В. А. Шишкин. Варахша. СА, XXIII, стр. 113.)

Кажется, однако, что между живописью Варахши и Пянджикента в художествен о-стилистическом отношении имеются и другие, быть может, более существенные различия. В настоящее время, когда значительная часть варахшинских росписей стала вполне доступной для обозрения*, особо четко выясняются ее своеобразные черты, и, в частности, то, что отличает ее от пянджикентской живописи. Несомненно, живописцы Варашхи и Пянджикента ставили перед собой в художественном плане совершенно различные задачи. Если для первых главным представлялся момент декоративный, то для художников Пянджикента эта сторона занимала бесспорно подчиненное место. В остатках живописи, открытых в Пянджикенте как в 1952-1954 гг., так и в предшествующие годы, четко выясняется насыщенность росписей содержанием, их повествовательность, причем декоративный момент отступает на второй план. В этом отношении характерной представляется живопись зала 1 объекта VI, где художник свободно переносит часть изображения, не уместившуюся на одной стене, на соседнюю. Более близкими к пянджикентской росписи, с этой точки зрения, следует признать недавно открытые росписи Балалык-Тепе близ Термеза, в центре древнего Тохаристана. На этих росписях участники сцен размещены очень компактно и почти целиком заполняют фон живописи. К сожалению, памятники живописи Балалык-Тепе до сих пор не опубликованы и более детальное сопоставление с ними росписей Пянджикента не представляется возможным.

*(Панели со сценами охоты из Красного зала дворца Варахши после обработки их в реставрационных мастерских Гос. Эрмитажа выставлены на постоянной выставке "Культура и искусство народов, Средней Азии" Гос. Эрмитажа.)

Хочется лишь оттенить одно важное обстоятельство в связи с открытием нового памятника живописной культуры древнего Тохаристана. Не говоря о том, что благодаря этому открытию общая картина истории развития изобразительного искусства в Средней Азии становится полнее, живопись Балалык-Тепе имеет громадное значение и в другом отношении: она является тем важным звеном, которое соединяет с особой наглядностью среднеазиатское искусство с искусством сопредельных стран, в первую очередь Афганистана и Восточного Туркестана. Для изучения живописи последнего живопись Балалык-Тепе приобретает значение совершенно исключительное. Так называемые тохарские элементы в искусстве Восточного Туркестана, которые были выделены исследователями лишь на основе различных догадок, приобретают в росписях Балалык-Тепе, т. е. собственно Тохаристана, твердую документальную основу*.

*(Вопроса о тохарских элементах в живописи Восточного Туркестана касался ряд исследователей. См.: A. Grunwedel. Alt-Kutscha. Textband. Berlin, 1920, S. I, 16, 56; H. Gоеtz. The history of Persian costume; A Survey of Persian Art from prehistoric times to the present. III, 2233 и сл.; A. von Le Goq. Bilderatlas zur Kunst-und Kulturgeschichte Mittel-Asiens. Berlin, 1925, S. 5.)

Ограничиваясь указанными общими соображениями относительно характера стиля новых росписей из Пянджикента, перехожу к более детальной их иконографической интерпретации.

Наиболее характерной особенностью открытых в 1952-1954 гг. остатков живописи является, как отмечено, разнообразие сюжетов, которые на них представлены. Фрагментарность дошедших до нас сцен весьма затрудняет расшифровку их содержания. Каждый новый фрагмент живописи представляет собой самостоятельную проблему для исследования и в определенной степени является загадкой, решение которой требует больших усилий. Трудность точного истолкования живописных композиций в значительной мере обусловливается еще общей неполнотой наших знаний всей культуры, художественной культуры в особенности, народов Средней Азии в доарабское время, особенно в области идеологии этого времени. Обстоятельство это очень хорошо отметил в свое время один из талантливых советских исследователей среднеазиатского искусства А. Я. Борисов, который еще в 1940 г. писал по поводу тогда недавно открытых первых памятников живописи Варахши: "Глядя на эти немногие фрагменты, мы уже сейчас можем предчувствовать, какой узел самых неожиданных, головоломных проблем поставит перед историком искусства согдийская живопись, когда она будет лучше нам известна. Можно предполагать, что она значительно изменит укоренившиеся представления о живописи сасанидского Ирана, известной, впрочем, лишь отраженно в памятниках мусульманской эпохи, а также о буддийской живописи центральноазиатских оазисов и отчасти Китая, что не должно казаться невероятным, если вспомнить о широкой согдийской колонизации, захватившей и китайские пределы. Вообще стенопис. Варахшинского дворца сулит нам много непредвиденного и совершенно нового"*.

*(А. Я. Борисов. Мифологические изображения в искусстве древнего Согда. (Цитирую по любезно предоставленной мне К. Б.Старковой машинописной копии этой статьи, оригинал которой находится в Институте искусствознания АН Узбекской ССР. Работа не опубликована.))

Правда, было бы совершенно неверным утверждать, что со времени, когда были написаны приведенные выше слова А. Я. Борисова, положение дела осталось неизменным. Открытие в прошедшие с тех пор годы на территории Средней Азии многих новых памятников изобразительного искусства неизмеримо расширило наши горизонты, а исследования, которые уже появились, расчистили в какой-то мере путь к пониманию их особенностей. Вместе с тем несомненно и то, что с каждым новым открытием перед нами возникают проблемы, из которых многие действительно все еще представляют "головоломные" загадки. Трудно поэтому предполагать, что решения, которые могут быть предложены на данном этапе изучения, окажутся исчерпывающими и окончательными. Те попытки, которые делаются ниже в расшифровке и истолковании наших памятников, должны рассматриваться поэтому как предварительные. Новые открытия могут совершенно по-новому осветить то, что в настоящий момент кажется более или менее ясным.

Рассмотрим ближе содержание наших росписей по каждому помещению в отдельности.

Как уже указывалось, часть остатков живописи, которые были открыты в помещении 1 объекта VI в 1951 г., рассмотрена в работе М. М. Дьяконова. Последний, однако, ограничился в основном лишь их стилистической характеристикой. Детальный разбор их содержания не входил в его задачу, тем более, что в то время, когда писалась его работа, значительная часть поверхности стен не была еще вскрыта.

Росписи, открытые после 1951 г., в определенной степени принесли разочарование. Несмотря на то, что взятый в отдельности каждый из вновь открытых фрагментов представляет вполне определенный интерес, они оказались в общем разрозненными столь большими лакунами, что решать вопрос о содержании сцен, частью которых они являются, представляется чрезвычайно затруднительным.

Такое состояние живописи не позволяет решить вопрос прежде всего о том, следует ли дошедшие до нас фрагменты рассматривать, вслед за М. М. Дьяконовым, как части одного общего сюжета, или же они являются отрывками не связанных между собой сцен. При том состоянии, в котором находятся наши росписи в настоящее время, можно уловить лишь весьма слабые нити, связывающие между собой отдельные фрагменты. Так, несомненно, для росписей этого помещения наиболее характерна батальная тематика: она в какой-то мере может рассматриваться в качестве объединяющего элемента для всей живописи этого помещения в целом. В этом отношении особенно интересными для нас являются сцены на западном конце южной стены и на примыкающей к ней южной половине западной. Первая сцена изображает поединок двух тяжело вооруженных пеших воинов, на второй изображена стычка двух конных отрядов. Вполне возможно, что эти две сцены имеют между собой внутреннюю связь в том смысле, что художник изобразил два эпизода одного сражения - начало его в виде поединка и затем главный момент сражения - столкновение отрядов всадников. Имеющиеся у нас сведения о военном искусстве среднеазиатских народов в доарабское время свидетельствуют о том, что эти живописные сцены верно передают основные его особенности. Как поединок, так и бой конных отрядов являлись основными элементами военных действий. Мне представляется очень интересной сцена поединка, на которой остановлюсь подробней.

М. М. Дьяконов указал уже на близость этой сцены к изображению двух сражающихся бойцов на известном блюде Эрмитажа, происходящем из дер. Кулагыш*. По поводу последнего любопытные для нас соображения были высказаны в свое время Э. Херцфельдом. Он приводит, между прочим, некоторые, хотя и весьма, на наш взгляд, отдаленные параллели к очень характерному головному убору сражающихся бойцов - трехрогому шлему. Более существенным является его указание на наличие в ранне-сасанидской монументальной наскальной скульптуре "картин турнира", которые он считает по содержанию близкими к поединку на упомянутом блюде. К ним он относит поединки всадников на рельефах из Накши-Рустема и из Рея, а также на известном резном камне из Национальной библиотеки в Париже**.

*("Живопись древнего Пянджикента", стр. 137.)

**(Е. Негzfеld. Khusrau Parwez und der Taq-i-Vastan. AMI, IX, 2, 1938, p. 136, fig. l9, 40; F. Sаrre. Die Kunst des Alt en Persieo. Berlin, 1923, pl. 82, 83.)

Принадлежность названных памятников сасанидскому искусству не вызывает сомнения. Однако вполне очевидно, что сцены на них имеют главным образом аллегорическое значение, символизируя борьбу сасанидского Ирана и Рима, причем воинам-всадникам придан соответствующий внешний обобщенный облик.

Херцфельд одновременно приводит и ряд сообщений из письменных источников относительно конкретных фактов единоборства, имевших место в военной 'истории Ирана. Вместе с тем он считает, что сцену на блюде из дер. Кулагыш нельзя рассматривать в качестве отражения реального момента военного строя сасанидского Ирана, и что она к сасанидским мотивам не принадлежит, будучи "бесспорно мифом"*.

*(E. Herzfeld. Khusrau Panviz und der Taq-i-Vastan. AMI, IX, 2, 136.)

Действительно, военная история сасанидского Ирана свидетельствует о том, что ни в военной теории, ни в практике поединку особое значение не придавалось. Обстоятельство это было отчасти отмечено раньше крупным исследователем древней культуры Персии Нельдеке в работе, посвященной иранскому эпосу. Нельдеке подчеркивает тот факт, что в главном произведении последнего - Шах-Намэ, отражающем, по мнению этого исследователя, сасанидский быт, особенно большое место отводится описанию поединков между отдельными героями-витязями. Полагая, как это видно из изложения, что данное обстоятельство не соответствует реальной военной практике сасанидского Ирана, Нельдеке относит приверженность к описанию поединков автора. Шах-Намэ - Фирдоуси за счет его поэтической фантазии*. Следует, однако, отметить, что это мнение Нельдеке сейчас едва ли может быть принято. Для Нельдеке, как, впрочем, и для большинства европейских ученых того времени, научный горизонт был ограничен сасанидской цивилизацией по преимуществу. Фактически ими игнорировались культурные явления за границами этого государства. Между тем при более тщательном анализе оказывается, что автор Шах-Намэ отразил в своей поэме не только (а может быть, и не столько) собственно сасанидский мир, но и культурные явления народов Средней Азии или, вернее, восточно-иранских народов**, пути развития которых отличались определенным своеобразием.

*(Тh. N old eke. Das iranische Nationalepos. Zweite Auflage. Berlin und Leipzig. 1920. Ср.: К. А. Иностранцев. Сасанидская военная теория. "Сасанидские этюды", 1909, стр. 51 и сл.)

**(См., напр.: Г. В. Птицын. К вопросу о географии Шах-Намэ. ТОВЭ, IV, стр. 293 и сл. На то, что к Шах-Намэ нельзя относиться безоговорочно, как к источнику только сасанидского Ирана, обратил внимание и К. А. Иностранцев ("Сасанидские этюды", стр. 51).)

С этой точки зрения для нас представляется весьма заманчивым связать изображение поединка на пянджикентской росписи, так же как и на серебряном блюде из дер. Кулагыш, с эпическими мотивами поэмы Фирдоуси. Композиция на этом блюде позволяет видеть в ней изображение воспетого автором Шах-Намэ поединка Рустема, этого "сакского", т. с. среднеазиатского, героя, с его собственным сыном Зохрабом. Как известно, этот поединок длился очень долго и отличался большой жестокостью. В частности, прежде чем отцу досталась его трагическая победа, бойцам пришлось испробовать все имевшиеся у них виды оружия*. Не это ли имел в виду мастер-чеканщик, изготовлявший блюдо, когда он изобразил у ног сражающихся поломанные предметы вооружения? Совершенно одинаковый облик сражающихся, их доспехов также должны подчеркнуть, вероятно, их физическое родство.

*(В описании поединка у Фердоуси, между прочим, говорится следующее:

...К месту схватки он [Рустем] отправился и взялся за копье. Не осталось на копье ни колец, ни наконечника, [Тогда] они [Рустем и Зохраб] обратились к индийским мечам. Во время боя меч распался на куски. После этого они взяли тяжелые палицы...

Le Livre des rois, par Abou'l Kasira Firdousi. Trad, et coram, par J. Mob). Paris, 1876-1878, t. II. p. 148.)

Вполне возможным представляется, что на пянджикентской росписи, изображающей двух одинаково вооруженных и одетых в одинаковые доспехи воинов следует видеть передачу этого же эпического предания или его местного варианта.

Однако в таком сужении темы поединка на нашей росписи, придания ему только эпического содержания - нет необходимости. Письменные источники содержат ряд сообщений, свидетельствующих о том, что в Средней Азии поединок являлся очень популярным видом военизированных соревнований и что он занимал видное место в быту и военной практике. Так, в китайской хронике Тан-Шу имеется известный рассказ о Фергане, где существовал обычай гадания на Новый год посредством поединка двух одетых в доспехи воинов*.

*(Н. Я. Бичурин. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. М. - Л., 1950, ч. II, стр. 319. Ср.: Е. Сhavannes. Documents sur les Tou-Kiuе (turcs) occidentaux. St. Ptb., 1903, p. 148.)

Не менее показательным является и рассказ о состязаниях, которые ежегодно проводились в Самарканде, на которых определялся на очередной год наиболее искусный воин*.

*(E. Chavannes. Указ. соч., стр. 133-прим.)

В военной истории среднеазиатских народов мы также находим сообщения о поединках, свидетельствующие о том, что им придавалось большое значение. В этом отношении большой интерес представляет сообщение армянского историка Себеоса о походе против эфталитов сасанидских войск во главе с армянским военачальником Смбатом. Последнему пришлось принять вызов эфталитского царя и вступить с ним в единоборство*.

*(J. Marquart. Iransahr, p. 66; ср.: Е. Herzfeld. Khusrau Parwez, S. 137.)

Находим мы рассказы о поединках и в сообщениях о походах арабов в Среднюю Азию, причем вызов на поединок исходил от туземных воинов. О таком поединке сообщает, например, Табари под 701-702 гг. в описании сражения под Рабинджаном, т. е. в самом сердце Согда*.

*(At-Tabari, II, стр. 1041.)

Все это подтверждает сказанное о том, что поединок, который художник изобразил на нашей росписи, отражает определенный элемент военной практики народов Средней Азии накануне арабского завоевания, что одновременно не исключает возможной связи этой картины с популярным эпическим преданием.

Изображение другой батальной сцены на западной стене показывает стычку двух отрядов. К сожалению, дефектность росписи здесь не позволяет дать более или менее подробный анализ этой сцены. Можно лишь отметить, что трактовка боя отрядами дана условно, в виде выступающих сомкнутым строем друг против друга двух рядов воинов. Строго "по линейке" изображаются как воины, так и кони. Особенно характерно показан "синхронный" аллюр лошадей. Оба ряда всадников скачут "в ногу". Характерно, что именно такая трактовка стычки отрядами дана и в других батальных сценах в пянджикентских росписях. Так изображена сцена боя в помещении 6 объекта III. Аналогичным образом трактовано движение отрядов воинов, конных и пеших, на росписи помещения 13 объекта - VI. Здесь, однако, сам бой не показан. Воины изображены в обстановке, напоминающей больше парадный строй. Близкие по времени памятники изобразительного искусства, на которых в такой манере изображались бы батальные сцены, мне неизвестны. В какой-то мере в наших сценах, возможно, отражена значительно более древняя иконографическая традиция, которая восходит к древневосточному искусству. Но вместе с тем, при всей условности такой трактовки сражения, рассматриваемая нами роспись, как и другие аналогичные сцены, видимо, отражают и реальные моменты военной тактики. Состав войска мелких правителей отдельных небольших владений, на которые распадалась Средняя Азия, рисуется, согласно дошедшим до нас известиям письменных источников, в виде небольших отрядов всадников, комплектовавшихся из аристократической землевладельческой среды*. Очевидно, что эти отряды стремились действовать во время сражений сомкнутыми рядами, что и передано на нашей росписи.

*(См.: В. В. Бартольд. Туркестан в эпоху монгольского нашествия, ч. II. СПб., 1900, стр. 182.)

Фрагменты живописи на восточном простенке северной стены и на примыкающем к ней участке восточной также принадлежат к батальным сценам. К сожалению, эти фрагменты настолько плохой сохранности, что о конкретном содержании первоначальных композиций здесь едва ли можно говорить.

Еще большее сожаление вызывает плохая сохранность участка живописи на восточном конце южной стены (табл. IV). Хотя персонажи этой сцены являются воинами, сюжет, видимо, не был, строго говоря, батальным. Своеобразие этой композиции заставляет полагать, что перед нами эпизод мифологического содержания. Отнюдь не претендуя на его полную дешифровку, я хочу привести лишь некоторые материалы в связи с наличием на ней изображения быка, занимающего, видимо, во всем эпизоде большое место.

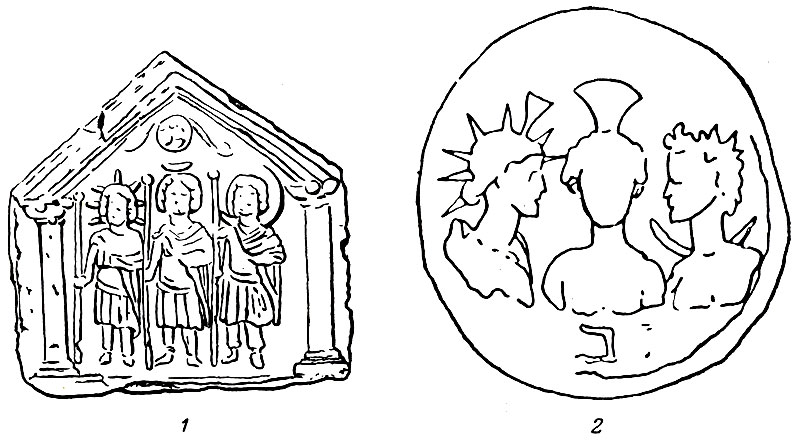

То, что образ быка в мифологии Средней Азии и, в частности Согда, играл значительную роль, не вызывает сомнения. Некоторые аспекты этого вопроса, исследованные К. В. Тревер в связи с находкой изображения человеко-быка в Тали-барзу под Самаркандом*, а также и С. П. Толстовым**, свидетельствуют об этом с достаточной убедительностью. Вместе с тем нельзя не отметить, что в таком массовом для Средней Азии археологическом материале, каким является мелкая глиняная пластика, изображения быка встречаются сравнительно редко, несравненно реже, чем, например, изображения лошади. Это обстоятельство наблюдается почти повсеместно. Особенно показательны археологические материалы из Хорезма, где, при исключительно частых находках статуэток лошадей, изображения коров или быков очень редки***. Впрочем и в других пунктах Средней Азии мы наблюдаем то же положение. Несколько иную картину рисуют находки в Пянджикенте. Здесь терракотовые статуэтки животных, в том числе и лошадей, встречаются лишь в виде редкого исключения. Однако при этом мы находим весьма значительное число сосудов, по преимуществу кружек с носиками, оформленными, как правило, в виде головы коровы или быка. Характерно, что наряду с прекрасно выполненными образцами таких сосудов мы встречаем и такие, где головы животного только намечены весьма примитивным образом. Факт этот свидетельствует, как кажется, о том, что изображению этому придавалось какое-то особое значение, что его наличие, даже в виде намека, считалось необходимым. Можно полагать, что такие сосуды применялись в каких-то ритуальных целях. Что касается характера культа, то о нем можно высказать лишь некоторые предположительные соображения. Хорошо известно, что в древности почитание быка очень тесно переплетается с культом водной стихии, с одной стороны, и культом Луны - с другой. В фольклоре таджиков дождевое облако олицетворяется в образе коровы****. Одновременно можно с большой уверенностью говорить о том, что в Согде и, в частности, в Пянджикенте, как мы увидим ниже, пользовалось религиозным почитанием лунное божество. Одним из внешних выражений этого служило то, что изображение полумесяца являлось одной из наиболее выразительных эмблем на головных уборах и в царских коронах, где оно встречается особенно часто. Чрезвычайно любопытным фактом следует признать поэтому наличие монет эфталитских царей, на коронах которых вместе с изображением полумесяца имеется изображение головы быка***** (рис. 1, 1). Представляется очевидным, что в образе быка слились, с одной стороны, представления астрального порядка, а с другой - представления, связанные с почитанием водной стихии. Изобразительному искусству Ближнего Востока хорошо известен образ быка - в качестве символа лунного божества. Укажу, например, на тессеры из Пальмиры, где над рогами быка изображен полумесяц (рис. 1, 2). Очень интересно, что бык с полумесяцем над головой изображен на некоторых монетах парфянских царей******. Вокруг этих переплетающихся друг с другом культовых символов складывались различные фантастические мифы, один из которых, вероятно, и отражен на рассматриваемой нами росписи. О том, что такие мифы действительно имели распространение, говорит любопытный текст в известном астрологическом сочинении Танкалуша, которое уже успешно привлекалось для разъяс нения среднеазиатских древностей и иконографии*******. В этом сочинении при описании одного из градусов небесной сферы мы читаем: "В этом градусе... появляется изображение идолов из камня, справа от них человека с огромным телом, намеревающегося заклать быка, но бессильного одолеть его..."********. Этот астрологический миф, сложившийся в среде, далекой от Средней Азии, естественно, в условиях последней мог подвергнуться самой неожиданной трансформации, один из вариантов которой, быть может, и представлен на рассматриваемом фрагменте нашей росписи.

*(К. В. Тревер. Гопатшах-Пастух-царь. ТОВЭ, II, стр. 71 и сл. В выводы этой интересной по приводимым материалам работы следует внести, однако, существенный корректив в отношении датировки самого памятника. (См.: Г. В. Григорьев. Городище Тали-Барзу. ТОВЭ, II, стр. 91). Отнесение его к ахеменидскому времени бесспорно неверно. Слой, в котором был найден обломок сосуда с изображением человеко-быка (ТБ-П), должен быть датирован первыми веками н. э. См.: А. И. Тереножкин. Согд и Чач. Тезисы диссертации. КСИИМК, XXXIII, стр. 153 (таблица).)

**(С. П. Толстов. Древний Хорезм. М., 1948, стр. 309 и др.)

***(С. П. Толстов. Указ. соч., таблицы 78-81.)

****(М.С.Андреев. Из материалов по мифологии таджиков. Сб. "По Таджикистану". Ташкент, 1927, стр. 78.)

*****(См.: E.Herzfeld. Kushano-sasanian coins, MAS1, 38, p. 21, fig. 5; а также: JR. Ghirschman. Les Chipnites-Hephtaliles. 1948, p. 22, fig. 18 и 19, p. 52, fig. 57.)

******(P.Gardner. The parthian coinage. London, 1877, p. 55, pl. VI, 28.)

*******(См.: А. Я. Борисов. К истолкованию изображений на биянайманских оссуариях. ТОВЭ, II, стр. 44; а также: А. Я. Борисов. О значении слова "наус". ТОВЭ, III, стр. 303 и сл.)

********(Рукоп. ИВАН СССР, С 1680, стр. 40. Об авторе этой книги см.: А. Я. Борисов. О значении слова "наус", стр. 303, прим. 2, а также "Труды III конгресса иранистов", 1939, стр. 31 и сл.)

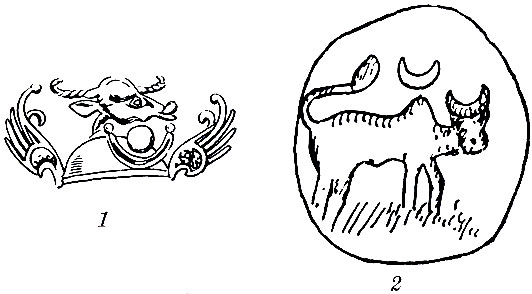

Рис. 1. 1 - Изображение быка на короне. Эфталитская монета; E.Herzfeld. Kushano-Sasanian coins. MAS1, 38, p. 21, fig. 5; 2 - тессера из Пальмиры; A. Champdor. Los ruines de Palmyrc. Paris (1953), p. 125

Вполне законченная сцена представлена на западном простенке северной стены. По своему содержанию она достаточно ясна: перед нами изображение пира, в котором принимает участие группа молодых людей, вооруженных кинжалами и мечами, во главе с царем в крылатой короне. Воин в шлеме и кольчуге, стоящий в коленопреклоненной позе перед царем, заставляет полагать, что пир этот связан с каким-то, видимо, важным событием.

Можно предположить, что воин этот является вестником победы и служит связующим звеном между батальными сценами и сценой пира.

Наиболее интересной иконографической деталью этой сцены является наличие на ней изображения летящей птицы с венком и лентами. Появление ее на росписях едва ли случайно; по всей вероятности, именно она придавала особый смысл всей сцене. Надо полагать, что для зрителей был вполне ясен круг представлений, связанный с изображением птицы, и, соответственно, то значение, которое благодаря ее присутствию приобретала вся сцена в целом.

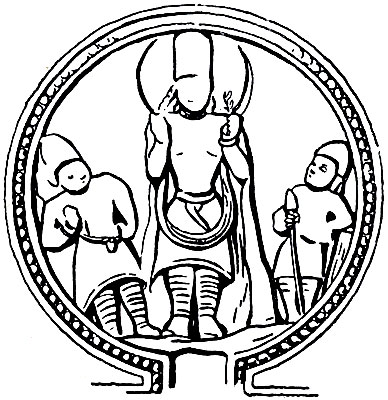

Птица с венком или кольцом в клюве является символическим образом, хорошо известным в эллинистическом искусстве, особенно в римское время. Насколько я знаю, появление этого символического образа на востоке восходит к парфянскому времени. Иконографический образ птицы, держащей кольцо или венок с лентами, представленный в пянджикентской росписи, не является первоначальным. Его следует считать результатом определенной эволюции различных античных образов - Ники и орла Зевса. Как установлено на основании монетных данных Гарднером, образ Ники появился на востоке раньше орла и впервые засвидетельствован на парфянских монетах Митридата I*. При этом Ника изображается с венком и лентами в руках (рис. 2, 1). Позже, при Вардане II, появляется изображение Зевса с орлом, но без венка**. Птица без Зевса появляется на монетах парфянского царя Фраата IV (рис. 2, 2), причем она держит венок в клюве***. Небезынтересно отметить, что одновременно меняется и место, которое занимают на монетах рассматриваемые фигуры божества и птицы. Так, первоначально Ника занимала весь реверс, но начиная с Фраата III ее помещают позади головы царя, причем она изображена возлагающей ему на голову венок****. Именно это место занимает орел на монетах Фраата IV, таким образом замещая Нику.

*(P. Gardner. The parthian coinage. London, 1877, p. 20.)

**(P. Gardner. The parthian coinage. London, 1877, р. 21.)

***(P. Gardner. The parthian coinage. London, 1877, р. 42.)

****(P. Gardner. The parthian coinage. London, 1877, р. 42.)

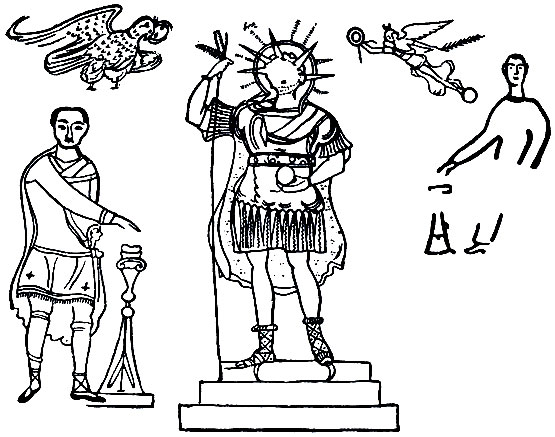

Рис. 2. Изображение Ники и орла с венком. 1 и 2 - парфянские монеты; P. Gardner. The parthian coinage. London 1877, pl. IV.

В парфянском искусстве образ Ники, как и орла с венками, широко представлен и помимо монет. В этом отношении весьма интересные материалы дают нам памятники скульптуры Хатры* (рис. 3, 1) и живописные памятники Дура-Европос**, где мы видим и орла и Нику несущими венки с лентами и без них (рис. 3, 2, 3).

*(F. Sаrrе. Die Kunst des alten Persien. Berlin, 1925, taf. 62.)

**(The excavations of Dura-Evropos; II season. New-Haven, 1931, фронтиспис; V season,1934, pl. XXXVI, 3; VI season,1936, фронтиспис, pl. XXX, 1; pl. XLI, 1.)

Рис.3. 1- архитектурный фриз из Хатры, F. Sаrrе. Die Kunst des alten Persien. Berlin, 1923, pl. 62;

Рис. 3. 2 - фреска из Дура-Европос, "The excavation of Dura-Evropos. v VI Season". Фронтиспис.

Рис. 3. 3 - фреска из Дура-Европос, "The excavation of Dura-Evropos. v VI Season". Фронтиспис; V Season, pl. XXXVI, 3.

В целом едва ли вызывает сомнение символическое значение, которое придавалось в парфянском искусстве фигурам Ники и орла. Так же как в греческом и римском мире, это были само божество (Ника) или крылатый посланец божества (орел), которые приносят божественную награду тому лицу, которому предназначен венок.

Из числа памятников изобразительного искусства собственно Средней Азии известны лишь монеты, на которых изображена только Ника. Имею в виду так называемые монеты "Герая"* и ранние хорезмийские монеты, на некоторых образцах которых изображена Ника с венком позади головы царя**. Насколько известно, только на росписях Пянджикента мы находим орла (или другую хищную птицу), несущего в сторону царя знаки царского достоинства. В этом, по-видимому, и заключается смысл всей рассматриваемой сцены. Подтверждением сказанному может служить распространенная в Средней Азии народная сказка о соколе, приносящем царство (боз-и-давлат). Привожу отрывок сказки, записанной М. С. Андреевым у жителей высокогорной долины р. Ягноб - верхнего притока Зеравшана, - говорящих до настоящего времени на диалекте древне-согдийского языка. В нем сохранился с наибольшей непосредственностью древний сюжет, хотя он, очевидно, в течение ряда столетий подвергался значительной переработке. В сказке рассказывается о странствиях героев и их приключениях. В интересующем нас отрывке говорится следующее: "Ехали (они) по дороге три дня и три ночи. Им встретился один человек. Спросили они его. Сказали: какие в этом городе новости. Сказал: умер царь этого города. Вышли, чтобы пустить летать птицу (охотничью птицу). Говорят они (народ): "На чью голову эта птица сядет, того мы сделаем царем"***.

*(А. Н. 3ограф. Монеты "Герая". Ташкент, 1937, стр. 5 и сл., табл. на стр. 33.)

**(С. П. Толстов. Древний Хорезм. Табл. 84, 2, 8.)

***(М. C. Андреев и Е. М. Пещерева. Ягнобские тексты. М. - Л., 1957, стр. 22.)

Родство представлений, выраженных в приведенной сказке, с нашей сценой едва ли вызывает сомнение.

Иконографически весьма интересным представляется и небольшой фрагмент росписи на западной стене, который непосредственно примыкает к только что рассмотренной сцене пиршества. На нем сохранилась, как мы видели, одна фигура царя и изображение ряда сосудов с яствами, а также частичное изображение сэнмурва (?), несущего знаки царского достоинства. При первом знакомстве с этим фрагментом возникает мысль о том, что он является частью такой же пиршественной сцены, как и та, которую мы видели на северной стене. Вполне вероятно, что это и было действительно так. Вместе с тем ряд деталей в трактовке фигуры на нашем фрагменте, по всей вероятности, занимавшей главное место во всей композиции, делает ее весьма интересной независимо от общего содержания сцены. Интересующая нас фигура изображает сидящего на своеобразном табурете царя в крылатой короне.

Прежде всего обращает на себя внимание поза царя, резко отличающаяся от обычных для пянджикентских росписей изображений сидящих фигур. Живопись Пянджикента показывает вполне определенную манеру сидения на скрещенных ногах. Здесь же царь изображается сидящим на табурете, свободно заложив одну ногу на колено другой. Табурет, на котором сидит царь, также не обычен. Он представляет собой узкую скамью на скрещенных ножках, напоминающую по устройству античные кресла. Отличает фигуру царя от других аналогичных изображений и интересный предмет вооружения, который он держит в левой руке, а именно - топорик очень парадного облика.

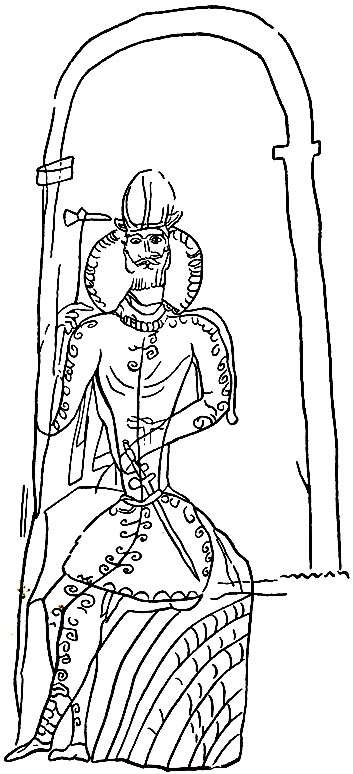

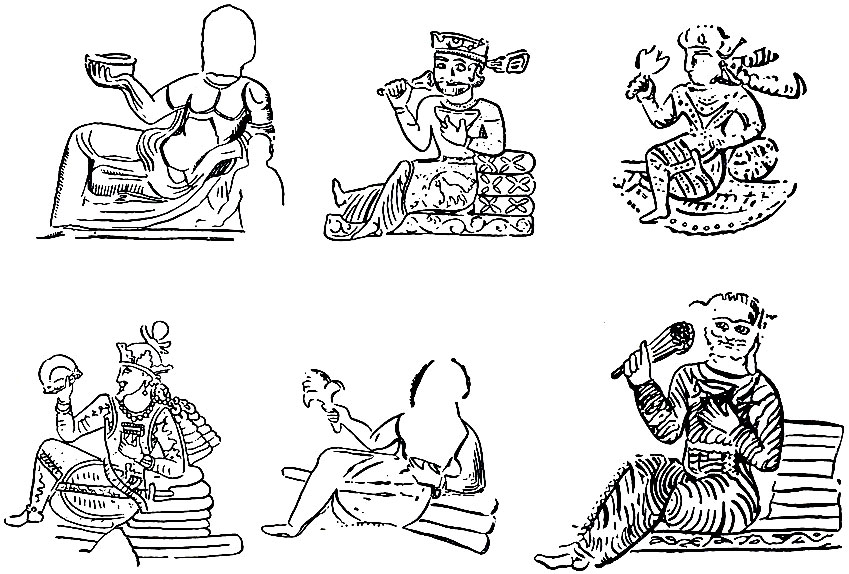

Поразительно близкую параллель для фигуры царя мы находим на одном обломке оссуария, происходящего из Бия-Наймана, который был впервые опубликован и подробно разобран с иконографической точки зрения А. Я. Борисовым*. На оссуарии (рис. 4), как и на нашей росписи, мы видим фигуру бородатого царя, сидящего заложив одну ногу на колено другой. Совпадают изображения корон и вооружения. Однако особенно характерно то, что и на обломке оссуария царь держит в руке также секиру-топор. При внимательном рассмотрении оказываются совершенно сходными также и табуреты, на которых сидят фигуры. Правда, на обломке оссуария нижняя часть табурета не сохранилась. Однако доска изображена такой же узкой, как и на росписях. В обоих случаях доска орнаментирована почти аналогичным образом. Разница заключается лишь в том, что на росписи доска орнаментирована полосой сердцевидных фигур, в то время как на оссуарии - полосой кружков.

*(А. Я. Борисов, К истолкований изображений да бця-найманских оссуариях. ТОВЭ, II, табл. II.)

Рис. 4. Рельеф на оссуарии. Прорисовка с оригинала. Ср.: А. Я. Борисов. К истолкованию изображений на бия-найманских оссуариях. ТОВЭ, II, стр. 40, табл. II.

Указанные общие элементы делают эти два памятника настолько близкими друг к другу, что мы безусловно вправе видеть в них один и тот же иконографический образ. Сам факт совпадения изображений на столь не сходных памятниках, как роспись на стене парадного помещения и на стенке костехранилища, представляется, несомненно, исключительно важным. Это тем более интересно, что наблюдаемый нами случай является уже не первым. Такое же полное совпадение изображений на оссуарном фрагменте из Афрасиаба и на пянджикентских росписях было ранее установлено М. М. Дьяконовым*.

*("Живопись древнего Пянджикента", стр. 133, рис. 5.)

Помимо того, что такие совпадения говорят о наличии общего иконографического канона, они свидетельствуют о том, что этому образу придавалось особое и вполне определенное символическое значение. Иначе вряд ли такое изображение стали бы помещать на стенках оссуариев. Во всяком случае сюжеты, а также и отдельные фигуры на среднеазиатских оссуариях, значение которых поддается истолкованию, не оставляют в этом смысле никакого сомнения.

К сожалению, как интересующая нас фигура на пянджикентской росписи, так и ее двойник на оссуарном обломке, являются лишь фрагментами более сложных композиций, содержание которых остается для нас неизвестным.

А. Я. Борисов, давший подробное истолкование фигуры на обломке бия-найманского оссуария, видит в ней продолжение тех четырех символических фигур, которые в реконструированном виде были опубликованы Б. Н. Кастальским*. Однако такое объединение в одну композицию разрозненных фрагментов едва ли обосновано. Но общее толкование реконструированной им композиции заслуживает бесспорно внимания. А. Я. Борисов предложил общее объяснение всем этим фигурам, исходя из космогонических и хтонических представлений, приписываемых зороастризму. Объяснение это сводится к тому, что четыре фигуры на оссуарии, опубликованном Б. Н. Кастальским, символизируют четыре элемента-стихии, царь же с топориком в руках является изображением божества планеты Сатурна, отождествляемого в иранской зороастрийской мифологии с божеством Зрваном, который, в свою очередь, является имволом "всепоглощающего времени". Это божество пожирает человека, тело оторого состоит из четырех элементов, после его смерти. То обстоятельство, что на пянджикентскои росписи сохранилось изображение только одной фигуры, не позволяет нам, естественно, применить к нему толкование А. Я. Борисовым оссуарных изображений в целом. Можно лишь указать на одну добавочную деталь, которая характерна как для изображения фигур на оссуариях, опубликованных Б. Н. Кастальским, так и на пянджикентской росписи рассматриваемого помещения, а именно - на изображение мечей с загнутыми рукоятками, заканчивающимися головами змей, которые, кстати, на других известных памятниках изобразительного искусства Средней Азии не встречаются. Впрочем, очевидно, что одна эта деталь не является достаточной для вывода о том, что на сравниваемых памятниках была одинаковая композиция. Что касается фигуры сидящего царя, в котором А. Я. Борисов видит олицетворение божества Зрвана, то близость иконографической трактовки изображения царя на фрагменте нашей росписи с фигурой на обломке оссуария заставляет самым внимательным образом рассмотреть доказательства, которые привели А. Я. Борисова к данному ее истолкованию. В качестве исходного момента для интерпретации послужила в первую очередь поза царя. Объяснение ее специфичности было обнаружено А. Я. Борисовым в интересном тексте указанного арабского астрологического сочинения X века "книги Танкалуша", являющейся переводом с греческого или сирийского оригинала более раннего времени. В этом тексте при описании одного из градусов небесной сферы говорится между прочим следующее:"В этом градусе восходит Сатурн в образе величия своего. Он сидит на парчевом ложе, положив одну ногу на ляжку другой... И борода его большая, белая как снег"**.

*(Б. Н. Кастальский. Бия-найманские оссуарии. Самарканд, 1908 (отд, оттиск).)

**(А. Я. Борисов, Указ. соч., стр. 44. Текст приводится в несколько сокращенном виде.)

Соответствующий текст другого осведомленного в области древних астрологических представлений автора. ад-Димишки (XIV в.) позволил уточнить иконографические черты этого божества. Согласно ад-Димишки в одном из храмов харранских сабиев - последователей древнемесопотамского астрологического культа, посвященного Сатурну, последний был изображен в виде бородатого старца с топором в руках*. Эти тексты, а также некоторые привлекаемые добавочно памятники изобразительного искусства позволили А. Я. Борисову прийти к указанному выводу о том, что "царь с топором на бия-найманском оссуарии является определенной разновидностью изображения Кевана-Крона-Сатурна"**, т. е. Зрвана. Из числа памятников изобразительного искусства, на которые указывает А. Я. Борисов, следует особо выделить известное блюдо, происходящее из деревни Климово. Этот замечательный памятник астрологического культа с изображением лунного божества, сидящего на повозке, в которую впряжены быки, интересен для нас в связи с тем, что одним из атрибутов этого божества является топорик такого же типа, как и на бия-найманском оссуарии. Памятник этот, таким образом, свидетельствует, что данный атрибут служил в качестве символа ряда астральных божеств. В связи с этим представляет интерес еще один памятник изобразительного искусства - рисунок графитти, который был обнаружен при раскопках в Дура-Европос на Ефрате, расположенном вблизи Харрана - этого древнего центра астрологических культов***.

*(А. Я. Борисов, Указ. соч., стр. 44. Текст приводится в несколько сокращенном виде.)

**(А. Я. Борисов, Указ. соч., стр. 44. Текст приводится в несколько сокращенном виде.)

***(D.Chwolsohn. Die Ssabier und der Ssabismus. Band I, St. Ptb., 1856, S. 156 и cл.)

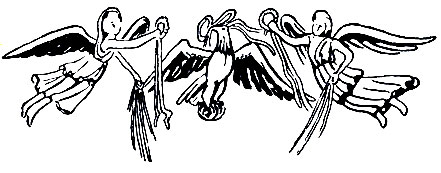

На этом рисунке мы видим изображение сидящей мужской фигуры с топориком такого же типа, как и на pассматриваемых нами памятниках изобразительного искусства (рис. 5).

Рис. 5. Сидящая фигура с топориком. F. Cumont. Fouilles de Dura-Europos. Atlas, pl. XCIX, 2.

Ф. Кюмон, опубликовавший интересующий нас рисунок, замечает лишь, что на нем изображен позднепарфянский или раннесасанидский царь*. Надо отметить, что в самом рисунке и в особенности в изображении головного убора не имеется специфических деталей, которые говорили бы в пользу предположений Ф. Кюмона. Представляется более вероятным, что данный рисунок является подражанием, сделанным малоопытной рукой, скорее всего изображению какого-то божества, принадлежавшего к астрологическому пантеону. Вышеприведенный сравнительный материал, таким образом, позволяет, как мне представляется, отнести к последнему и интересующую нас фигуру царя с топориком на фрагменте пянджикентской живописи. Для толкования нашего фрагмента в этом аспекте представляет добавочный интерес и изображение зооморфного существа, которое мы видим над фигурой царя.

*(F.Cumont. Fouilles de Doura-Evropos. Paris, 1926. Texte,p, 267. Atlas, pl. XCIX, 2.)

М. М. Дьяконов назвал его "козлоногим". К сожалению, верхняя часть головы и часть туловища животного отсутствуют, и мы не можем с полной уверенностью определить, какое именно животное было здесь изображено.

Кажется, однако, более вероятным предположение о том, что здесь находилось изображение быка, чему сохранившаяся часть фигуры отнюдь не противоречит. Косвенным подтверждением для такого предположения может служить то, что это же животное изображено и на южной стене данного помещения. При таком определении этого животного, связь которого в мифологии с лунным божеством вполне бесспорна, общее толкование фигуры царя в качестве персонажа астральной мифологии приобретает добавочное обоснование.

В помещении 8 объекта VI сохранился относительно небольшой фрагмент живописи. Едва ли он может дать представление о содержании всех росписей, которые некогда украшали стены этого крупного зала. Тем не менее, следует полагать, что фрагмент этот отражает общий их характер в том отношении, что они существенно отличались от содержания росписей других помещений этого здания. Как указывалось, состояние сохранившейся росписи также нельзя считать удовлетворительным. Особенно пострадал нижний фриз, где лишь слабо угадываются контуры отдельных фигур человека и животного. Сам факт наличия фриза при основной композиции сближает наш фрагмент с росписью помещения III, 7. Однако в содержании росписей мы не находим объединяющих их черт.

Сюжет композиции в достаточной степени ясен. Перед нами изображение трех женщин, приносящих дары персонажу, занимающему в композиции центральное место. Аналогичные сцены с изображением дароносцев встречаются достаточно часто в живописи и вообще в искусстве раннего средневековья на Востоке, особенно в буддийской иконографии*. В пянджикентской живописи тема эта, однако, встречается впервые. Новизне темы сопутствует и ряд новых элементов в изображении отдельных фигур. Так, на двух фигурах женщин-донаторов мы видим новый тип верхней женской одежды-безрукавную мантиюнакидку с отогнутыми отороченными широкими бортами. Близкий тип одежды мы находим на некоторых памятниках торевтики**, а также в монументальном изобразительном искусстве Афганистана*** и Восточного Туркестана****. Прекрасные образцы такой одежды представлены на росписях Балалык-тепе.

*(A. Grunwedel. Altbuddhistische Kultstatten in Ghinesisch-Turkestan. Berlin, 1912, fig. 216, 231, 232 и др. и особенно A. von Le-Coq. Указ. соч., стр. 37 и далее.)

**(К. В. Тревер. Памятники греко-бактрийского искусства. Табл. 19.)

***(A. Godard,Y. Godard, J.Hackin. Les antiquites Bouddhiques deBamiyan. MDAFA, II. Paris, 1928. pl. XXIII.)

****(A. Grunwedel. Указ. соч., fig. 426, 427, а также A. vonLe-Co q. Указ. соч. Многочисленные изображения, стр. 37-46.)

Но, бесспорно, наибольший интерес для истолкования этой сцены представляет крайняя справа фигура, занимающая центральное место во всей композиции и изображенная в большем масштабе, чем остальные. Следует считать более чем вероятным, что первоначально композиция продолжалась и влево от нее, где находилась другая группа фигур, приносящих дары, симметрично расположенная по отношению к первой. Во всяком случае нельзя сомневаться в том, что именно этой фигуре предназначены дары. Кого же она изображает и чем вызвано ее почитание? Выше указывалось, что аналогичные по содержанию композиции встречаются в буддийском изобразительном искусстве. Однако совершенно очевидно, что в буддийских сценах объекты почитания - будды или бодисатвы - едва ли имеют что-нибудь общее с главной фигурой нашей композиции.

Рассмотрим отличительные особенности, которые ее характеризуют. Бесспорно, самой выдающейся и бросающейся в глаза ее особенностью является окраска тела в синий цвет. Этой краской передана почти вся та часть фигуры, которая сохранилась на нашем фрагменте, т. е. руки и вся верхняя часть туловища до бедер.

Едва ли можно сомневаться в том, что такой замене естественного цвета человеческой кожи искусственным синим цветом придавалось определенное символическое значение. Материалы Пянджикента и даже, больше того, Средней Азии в целом не дают пока ключа к пониманию этой символики. Однако, судя по ряду параллелей, которые мы находим в росписях Восточного Туркестана, можно установить то значение, которое придавалось этому цвету в применении к изображению человеческих фигур в буддийской иконографии. В синий цвет, как правило, окрашивались фигуры демонические, в которых следует видеть главным образом божества иноверческих для буддизма культов. Из числа известных мне таких изображений некоторые черты сходства с пянджикентской фигурой обнаруживают две фигуры, происходящие из одной пещеры в Мингой (№ 19) близ Кумтуры. Фрески эти в цвете не изданы, но достаточно подробно описаны А. Грюнведелем. Обе они изображают один и тот же персонаж и по общей трактовке мало отличаются друг от друга. Они представляют собой безбородых молодых людей с ореолом вокруг головы, стоящих в одинаковой позе, скрестив ноги, опираясь на кончики пальцев. До бедер тело у них обнажено и окрашено в темно-синий цвет. Верхняя часть тела украшена ювелирными цепями. Головные уборы заканчиваются лентами, "напоминающими, - по словам Грюнведеля, - сасанидские изображения". На одной из фигур надета короткая юбка, повязанная матерчатым поясом с длинными развевающимися концами, и длинные узкие шаровары. Другая - в одних шароварах, но с накинутым на плечи длинным шарфом также с развевающимися концами. Одна из фигур держит руки сложенными на груди, причем с одной руки (?) свешивается окрашенный в красный цвет большой колокольчик. Другая опирается левой рукой на палицу. У этой фигуры голова лучше сохранилась и на ней отчетливо видны заостренные кверху звериные уши.

По словам Грюнведеля, он нигде в другом месте не встречал подобные изображения и их значение ему не известно, но их общий облик говорит о том, что они изображают "князей демонов"*.

*(A. Grunwedel. Указ. соч., стр. 25.)

Применимо ли такое толкование фигур с фресок из Минг-ой для интересующего нас персонажа пянджикентской росписи?

Наиболее характерной особенностью, которая сближает фрески из Минг-ой с росписью из Пянджикента, является окраска их тела в синий цвет. Можно отметить и другие близкие детали, хотя общность последних менее четко выражена. Так, пянджикентская фигура, по-видимому, одета в такую же юбку, как и одно из изображений фрески Минг-ой. Длинные ювелирные цепи на последних в какой-то степени можно считать близкими к перевязи, украшающей фигуру пянджикентской росписи. Бросается в глаза наличие у одной из фигур из Минг-ой колокольчика, сходного с колокольчиком, подвешенным на шее у пянджикентской фигуры*. Однако все это едва ли можно считать достаточным для положительного ответа на поставленный выше вопрос. Мне представляется, что близость между собой сравниваемых нами изображений выявляется в большей мере, если попытаться более конкретно установить их иконографическое значение. Определение, которое дано Грюнведелем для фигур фресок Минг-ой, в сущности, очень общо. То, что известно относительно подобного рода изображений в буддийской иконографии, свидетельствует о том, что перед нами отнюдь не анонимные "демоны", а олицетворение определенного культового образа, взятого из пантеона небуддийских религий.

*(Женская фигура, обвешенная бубенцами, была открыта на стенной росписи в святилище Дандан-Ойлика в Хотане. См. F. H. Andrews, Wall Paintings from Ancient Shrines in Central Asia. London, 1948. p. 109.)

Если внимательно проанализировать изображения фигур с фресок Минг-ой, то, как мне кажется, мы можем обнаружить и тот культ, который они олицетворяют.

В этом отношении прежде всего следует считать характерной позу, которая придана им художником. Как указывалось, обе фигуры изображены в одинаковой позе, стоящими со скрещенными ногами. Ниже мы будем иметь возможность подробнее остановиться на этом вопросе. Здесь отметим лишь, что в большинстве случаев такая поза является характерной при изображении или музыкантов, или танцоров, чаще последних. Этому толкованию вполне соответствует характер их одежды, развевающиеся концы поясов, шарфы и т. п.

Если принять данное толкование и одновременно учесть, что фигурам этим придан демонический облик, то в целом мне представляется, что они связаны с культом, в ритуале которого танцы и пляски, видимо, занимали главное место.

Учитывая то разнообразное влияние, которое оказало на буддизм и особенно на его иконографию эллинистическое искусство, а вместе с ним и эллинистические верования, мы, как мне кажется, имеем основания предположить, что в рассматриваемых фигурах "князей демонов" следует видеть реминисценцию вакхического божества.

В этом отношении небезынтересно указать на палицу в руках одной из фигур, которая вообще мало вяжется с общим обликом последней. Не следует ли видеть в ней, правда в сильно трансформированном виде, тирс Диониса?

В какой мере такое толкование изображений с фресок Минг-ой может быть отнесено к "синей" фигуре пянджикентской росписи? Помимо синего цвета, которым окрашено тело этой фигуры, вторым наиболее характерным ее атрибутом является, бесспорно, шнур с бубенцами, обвивающий ее туловище, и колокольчик на шее. Последний мы видели подвешенным у одной из синих фигур на фреске Минг-ой. Шнур с бубенцами, помимо Пянджикента, насколько мне известно, в изобразительном искусстве Средней Азии не отмечен. Однако его назначение вряд ли может вызвать особое сомнение. Звон бубенчиков, как это очевидно, служил добавочным музыкальным сопровождением для танцующего. Что касается самой фигуры, то в ней следует видеть изображение танцора, что, как мы увидим ниже, находит подтверждение в других произведениях изобразительного искусства Пянджикента - деревянной резной скульптуре.

Таким образом, принимая во внимание перечисленные особенности в изображении этого персонажа - синюю окраску тела наличие шнура с бубенцами, а также изображение жезла со сложным навершием, который, возможно, также следует понимать как трансформированный тирс, -мы должны будем признать в ней культовый образ того же дионисийского круга, как и в фигурах на фресках Минг-ой.

Такое толкование требует, однако, ответа на вопрос, почему в отличие от фигур на фресках из Минг-ой наша фигура изображена сидящей. К сожалению, при том состоянии, в котором дошла до нас роспись, на этот вопрос едва ли может быть дан прямой ответ. Однако среди памятников искусства Пянджикента мы находим для нашей фигуры достаточно интересную аналогию, говорящую о том, что местная художественная традиция была знакома с образом сидящей фигуры танцора или танцовщицы. Имею в виду интересную терракотовую пластинку, которая была найдена в помещении VI, 1, с рельефным изображением сидящей женской фигуры танцовщицы (рис. 6)*. Наиболее интересной особенностью ее трактовки является то, что она держит в одной руке чашу, а в другой- горловину меха с вином. Анализ этой терракоты показывает, что она иконографически связана с рядом памятников искусства среднеазиатской античности дионисийского круга**, когда этот культ в Средней Азии, несомненно, имел широкое распространение***. Таким образом, терракота эта может служить добавочным доказательством правильности изложенного выше толкования синей фигуры. Вместе с тем очевидно, что толкование это не должно ни в коей мере закрывать для нас и чисто жанровый или светский характер сцены в целом. Рассматриваемая роспись свидетельствует, несомненно, о большом месте в быту населения искусства танца, представители которого пользовались популярностью, что, как мы увидим ниже, находит свое подтверждение в других памятниках искусства Пянджикента, а также и в письменных источниках.

*(См. СА, XVIII, стр. 338, рис. 9.)

**(Ср.: Я. И. Смирнов. Восточное серебро, табл. XVII, 41.)

***(Об этом см.: К. В. Тревер. Памятники греко-бактрийского искусства, стр. 23 и сл.; Г. А. Пугаченкова. Сосуд из Термеза с вакхической сценой, ВДИ, 1951, № 1, стр. 128.)

Рис. 6. Сидящая танцовщица. Терракота из раскопок в Пянджикенте.

Ряд интересных иконографических проблем ставят остатки живописных сцен в помещении 13 объекта VI. Стенные росписи этого помещения представляют большой интерес и в смысле стилистическом, поскольку, наряду с хорошо нам знакомыми приемами в трактовке отдельных фигур, мы сталкиваемся здесь с фактами, говорящими о новых способах в разрешении тематических задач, а также о возрождении более ранних художественных традиций.

В духе того стиля, который обозначен М. М. Дьяконовым третьим пянджикентским стилем, исполнена роспись на северной стене.

Плохая сохранность росписи, к сожалению, не дает возможности установить с полной уверенностью, представлена ли здесь единая композиция или же отдельные, сюжетно не связанные между собой сцены. Для живописи этой стены особенно характерна группа музыкантов. Они изображены в совершенно одинаковых позах и в одинаковой по покрою одежде. Манера, в которой они трактованы, полностью повторяет групповые сцены в помещении I, 10 и в особенности VI, 1 (западный простенок северной стены)*. Группы воинов повторяют публикуемые в настоящем сборнике сцены в помещениях III, 6 и VI, 1 (западная стена). Новым элементом в росписи этой стены является наличие изображения слона, которое в какой-то мере может служить связующим звеном между живописью Пянджикента и Варахши, хотя тематическую связь между ними мы едва ли можем установить.

*("Живопись древнего Пянджикента", таблицы X, XXXVII.)

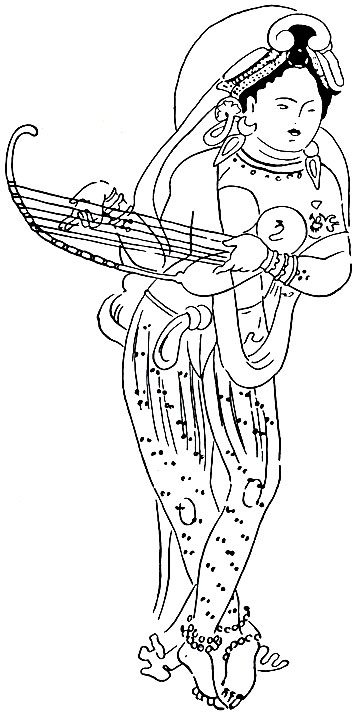

Из отдельных деталей представляет интерес изображение музыкальных инструментов. С одним из этих инструментов - арфой мы уже знакомы по росписи помещения 1 данного объекта. Два других - лютня и флейта Пана встречены впервые.

По всей вероятности, следует считать не случайным то обстоятельство, что на памятниках изобразительного искусства более раннего времени, как, например, на айртамском фризе или в живописи Топрак-Калы, мы видим другого типа музыкальные инструменты. Особенно это характерно в отношении типа арфы. Судя по пянджикентским изображениям, можно констатировать смену арфы западноазиатского типа на тип индийский.

Вполне закономерно, что полную аналогию нашим изображениям музыкальных инструментов мы находим в изобразительном искусстве Восточного Туркестана. При этом совпадают не только отдельные инструменты, но и их сочетания (рис. 7)*.

*(Ср.: A. Grunwedel. Altbuddhistische Kultstatten in chinesisch Turkestan, fig. 64, 111, 237, 244, 245 и др.; его же. Alt-Kutscha, taf. XXX-XXXI и др.)

Рис. 7. Изображение арфистки из Минг-ой. A. Griinwedel. Altbuddhistische Kultstatten im Chinesisch Turkestan. Berlin, 1912.

Совершенно особое место занимает среди открытых до сих пор памятников живописи Пянджикента роспись западной стены рассматриваемого помещения. Это один из лучших фрагментов по сохранности и один из наиболее интересных по содержанию. Отметим прежде всего, что на фрагменте западной стены мы впервые видим крупный участок живописи второго яруса. Правда, небольшие участки верхних ярусов сохранились, как мы видели, в первом помещении этого же объекта, однако они фактически не дали никакого представления о том, каково было содержание росписи. На рассматриваемом фрагменте мы видим сцену с определенным сюжетом. Уже это одно делает данный фрагмент живописи весьма важным, поскольку он позволяет судить более полно о расположении на стенах живописных композиций. Вместе с тем и сам по себе сюжет росписи на данном участке второго яруса следует признать весьма интересным. Напомним его содержание. Перед сидящим в свободной позе персонажем находится ряд фигур, одна из которых стоит на коленях, изображая, по всей видимости, пленника. Рядом стоящая фигура изображает, надо полагать, стража. К этой же сцене, вероятно, принадлежала фигура человека со связанными руками, обнаруженная на полу помещения, среди остатков штукатурки с росписью, вблизи стены. Близкую аналогию к данной композиции следует видеть в единственном до сих пор известном фрагменте росписи, происходящем из Афрасиаба, на котором, несмотря на его дефектность, мы имеем достаточно оснований видеть аналогичный сюжет.

Фрагмент афрасиабской росписи, о котором идет речь, открытый в 1913 г., был впервые опубликован М. М. Дьяконовым*. Им была установлена стилистическая близость афрасиабского фрагмента к пянджикентским росписям. С открытием интересующей нас композиции второго яруса мы вправе говорить и о сюжетном родстве афрасиабской росписи с пянджикентской. На фрагменте живописи с Афрасиаба мы видим две коленопреклоненные фигуры с завязанными руками, позади которых стоит в полный рост третья фигура, вероятно, стража или конвоира. К сожалению, то лицо, перед которым стоят пленники, на афрасиабском фрагменте не сохранилось, однако едва ли есть основание сомневаться в его наличии. Такое совпадение сюжетов разбираемых памятников изобразительного искусства нельзя приписать только случайности. Мне представляется, что это совпадение следует объяснять более существенными обстоятельствами. Фрагмент живописи с Афрасиаба указывает на то, что центр художественной школы Согда находился в Самарканде, где и вырабатывались сюжеты и стилистические нормы. Полагать, что влияние было обратным, едва ли есть основание. С другой стороны, совпадение сюжета на двух наших памятниках изобразительного искусства указывает на его популярность, что может быть объяснено или эпическим или же историческим его содержанием. Общая трактовка фигур на пянджикентской росписи заставляет склоняться больше ко второму предположению, а именно, что перед нами изображение конкретного исторического эпизода, которому придавалось более или менее крупное значение. В этом смысле определенный интерес представляет сообщение китайской хроники Бей-ши, в которой говорится о походе китайского императора против западного княжества Шанынань, причем специально подчеркивается, что "владетель Шанынаня Чжанда со связанными спереди руками вышел и покорился"**. Этот или аналогичный популярный эпизод из местной военной истории, естественно мог стать сюжетом для росписей в домах аристократии***.

*("Живопись древнего Пянджикента", стр. 92.)

**(Н. Я. Бичурин. Указ. соч., ч. II, стр. 245 и 292.)

***(О близком сюжете, нашедшем отражение в буддийских легендах (джатаках) и искусстве, см. Е. Waldschmidt. Uber die Darstellung und den Stil der Wandgemalde aus Qizil bei Kutscha. (A. v. Le Co q. Buddhistische Spatantike aus Mittelasiep. Berlin, 1928. S. 23, fig. 54-56).)

Помимо сказанного, рассматриваемый нами фрагмент пянджикентской росписи обращает на себя внимание и благодаря весьма своеобразной общей трактовке главной фигуры сцены - лица, перед которым склонился пленник. Поза, которую ему придал художник, резко отличает его от большинства сидящих фигур пянджикентских росписей. Весьма близкую параллель ей мы находим на группе серебряных блюд, на которых главные персонажи изображены сидящими аналогичным образом. Э. Херцфельд, специально исследовавший эту группу памятников (рис. 8), пришел к выводу, что такая трактовка имеет своим прообразом изображения на монетах первых кушанских царей и восходит, по его мнению, к греко-бактрийскому искусству. Обстоятельство это служит ему основанием считать эти изделия произведениями "восточного Ирана"*. Пянджикентская роспись может служить указанием на то, что одним из центров, где рассматриваемая художественная традиция была хорошо известна, являлся Согд. В качестве добавочного момента, подтверждающего сказанное, отмечу следующую деталь одежды одной из фигур на блюде из данной группы (рис. 8, вторая фигура верхнего ряда). Пола одежды главного персонажа украшена медальоном с изображением животного, какой мы видели на Двух фигурах пянджикентской росписи, одна из которых принадлежит к рассматриваемой нами сцене.

*(E. Herzfeld. Die Malereien von Samarra. Berlin, 1927, S. 40.)

Рис. 8. Прорисовка деталей на серебряных сосудах. Е. Herzfeld. Die Malerein von Samarra, S. 40, ABB. 24.

Особый интерес представляет фрагмент живописи нижнего яруса, к рассмотрению которого мы переходим.

На этом фрагменте с большой наглядностью проявилась наиболее характерная черта пянджикентской художественной школы - разнообразие ее сюжетов. Однако в отличие от всех других живописных остатков, которые были открыты в Пянджикенте, на рассматриваемом фрагменте мы наблюдаем и очень интересный новый прием в развитии сюжета. Вместо отдельной законченной сцены перед нами целая цепь эпизодов, в которых принимают участие одни и те же персонажи. Совершенно очевидно, что художник сделал попытку передать какое-то сложное, развивающееся событие. К сожалению, при вполне удовлетворительном состоянии росписи с изображением, вероятно, главного эпизода, остальные сцены сохранились лишь в сильно фрагментированном виде, и их содержание не поддается восстановлению. Однако изображения отдельных лиц, которые мы видим на них, не оставляют сомнения в том, что перед нами те же персонажи, что и участники главного эпизода. Данный эпизод этой сложной композиции представляет собой сцену игры на доске типа нард. Как известно, игры подобного рода были чрезвычайно популярны на Ближнем Востоке, начиная с древности и в течение всего средневековья. Об этом говорят письменные источники и дошедшие до нас некоторые предметы, связанные с этими играми, например, древние шахматные фигуры. В частности, известны шахматные фигуры, происходящие из Средней Азии*. Что касается нард, то отметим, что в Пянджикенте при раскопках помещения 13 объекта VI, роспись которого является предметом нашего рассмотрения, была найдена часть игральной кости. Среди находок с горы Муг имеется также целая игральная кость (деревянная).

*(И. Орбели и К. Тревер. Шатранг. Л., 1936, стр. 144, рис. 14 и 16.)

О том, что в это время игра в нарды в Средней Азии была распространена и велась с большим азартом, вызывая сильные страсти, мы имеем очень любопытное свидетельство, современное нашим росписям, относящееся ко времени арабского нашествия. В рассказе Табари об известном сражении между арабами и тюркским хаканом в 737 г. на берегу Аму-Дарьи в местности Харистан сообщается, между прочим, следующее: "Однажды хакан играл с Курсулем в нарды (поставив на кон) фазана. Курсуль туркеш выиграл. И потребовал он от него (хакана) фазана. И сказал он (бери) самку. Сказал другой - самца. И возникла у них ссора (во время которой) Курсуль переломал руку хакану. Хакан поклялся, что он обязательно переломит руку Курсулю. Об этом узнал Курсуль и удалился (из ставки). Затем он собрал группу из своих сторонников, и напав ночью на хакана убил его"*. Несомненно, что в рассматриваемой композиции нашло отражение характерное бытовое явление. Но вместе с тем считать ее только бытовой сценой не приходится. Этого не позволяет сделать прежде всего ряд деталей в изображении самих игроков.

*(At-Tabari, II, кн. 3, стр. 1613.)

Правая от зрителя фигура игрока изображает, несомненно, царя, о чем свидетельствует его головной убор в виде короны с крыльями. Форма такой короны хорошо засвидетельствована на монетах и в росписях Пянджикента. Наиболее важными иконографическими деталями этой фигуры являются два языка пламени, подымающиеся по обе стороны головы из-за ее плеч, и нимб вокруг головы. Эти атрибуты резко отличают ее от изображения аналогичных фигур на других живописных сценах, открытых в Пянджикенте. Характерна также внешность его партнера, прежде всего по одежде. Вместо обычного для персонажей пянджикентских росписей плотно облегающего тело кафтана, верхняя одежда этой фигуры представлена в виде ниспадающего свободными складками плаща, из-под которого видна обнаженная грудь. Длинные волосы на голове в виде правильных прядей зачесаны назад и повязаны лентой. Вокруг головы также имеется нимб. Характерно и то, что фигура эта показана сидящей с вытянутыми ногами, в отличие от остальных фигур, сидящих на скрещенных ногах.

Таким образом, все говорит о том, что композицию эту рассматривать в качестве жанровой бытовой картины не приходится.

Игры в шахматы и нарды нашли очень яркое отражение в раннесредневековой письменности на Ближнем Востоке. Интересный материал по истории этих игр собран в работе И. А. Орбели и К. В. Тревер "Шатранг". Один из рассказов, включенный в это сочинение, касающийся игры в нарды, свидетельствует о том, что с этой игрой связывались весьма сложные космогонические представления. Рассказ этот взят из пехлевийского сочинения о шахматной игре. Здесь между прочим говорится следующее: "Важургмихр [изобретатель игры в нарды] сказал... Доску Неварташира [т. е. нард] я уподобляю земле Спандармед, и тридцать камней я уподобляю тридцати дням и ночам, пятнадцать белых я уподобляю дню и 15 черных уподобляю ночи. Каждую кость - гарданак - уподобляю движению небосвода"*. С этими играми, как известно, связываются и судьбы героев эпических сочинений. Достаточно напомнить индийскую поэму о Нале и Дамаянти из Махабхараты**.

*(И. Орбели и К. Тревер. Шатранг. Л., 1936, стр. 51.)

**(См.: П. Я. Петров. Песнь Налы из Махабхараты. М., "Телескоп", 1835, XXVI (7), стр. 342 и сл., а также известный стихотворный перевод В. А. Жуковского. Ср. "Махабхарата", пер, В. И. Кальянова, М. - Л., 1950, стр. 604 и сл.)

Однако, несмотря на заманчивость установления связи темы пянджикентской росписи с содержанием указанного круга сочинений, мы в действительности не смогли найти в последних каких-либо элементов, которые сделали бы эту связь очевидной. Более близким к теме нашей росписи, особенно учитывая указанные иконографические ее детали, является сказочный материал, заключенный в буддийской письменности и в первую очередь в сборниках "джатак", т.е. рассказов о перерождениях будды. И действительно, среди джатак удалось обнаружить ряд рассказов, стержнем которых является игра в кости. В одной джатаке рассказывается о будде, который, родившись в богатой семье, по достижении зрелого возраста сделался игроком в кости. Его партнером был человек, который играл нечестно и в конце концов был жестоко за это наказан буддой*.

*(И. П. Минаев. Несколько рассказов из перерождений Будды. ЖМНП, 1871, №11 стр. 95.)

Согласно другой джатаке, будда во время одного из перерождений был царем и часто играл в кости с главным жрецом своего царства (пурогитой). Эпизоды, о которых рассказано в этой джатаке, также заключают в себе морализирующее начало*.

*(И. П. Минаев. Индийские сказки. ЖМНП, 1874, 6 (ч. 176), стр. 85.)

Третья из известных мне джатак, в которых центральное место занимает игра в кости, известна под названием Vidhurapandita jataka. Содержание ее в интересующей нас части сводится к следующему:

У царя (раджи) страны Куру, азартного игрока в кости, был министр по имени Видхурапандита. О необычайной мудрости последнего узнала жена царя наг Варуны, пожелавшая получить его сердце. Добыть сердце министра берется предводитель якшей Пурнака. Он обыгрывает раджу в кости и в виде выигрыша получает самого министра, которого он намеревается убить, а сердце доставить жене Варуны.

Особый интерес для нас этой джатаки заключается в том, что сюжет ее мы находим в живописной передаче на фреске одной из пещер знаменитой Аджанты. Чрезвычайно характерным является и то, что джатака передана также в ряде эпизодов. В эпизоде, изображающем игру в кости между царем и Пурнака, мы видим также доску, разделенную на клетки, причем игроки окружены другими лицами*.

*(G.Yazdani, Ajanta. Oxford, 1933, part II, p. 36; pl, XXXV. На эту сцену в живописи Аджанты мне указал А. Г. Подольский.)

Мне кажется, что иконографические черты в изображении игроков на пянджикентской росписи ближе всего подходят к главным действующим лицам второй и третьей джатак. В этом отношении надо признать для изображения царя весьма характерными подымающиеся из-за его спины два языка пламени, которые являются атрибутом, особенно часто встречающимся в буддийской иконографии. Весь облик, приданный художником партнеру царя, заставляет предполагать также, что мы имеем дело с брахманом-жрецом или с министром.

Само собой понятно, что быть уверенным в том, что и остальное содержание нашей сцены совпадает с содержанием той или иной джатаки, мы не можем ввиду плохой ее сохранности. Однако существенного значения это не имеет, потому что при тех же основных действующих лицах сюжет джатаки мог иметь, видимо, различные варианты и отклонения. Тем более содержание рассказа могло измениться после того, как оно подверглось переработке в течение длительного времени, притом в инородной среде, в которой действующие лица получали, естественно, и свой особенный облик.

Следует также подчеркнуть, что такому толкованию нашей сцены не противоречат те исторические данные, которые мы имеем относительно распространения буддизма на территории Средней Азии.

Письменные источники и археологические данные говорят о том, что, начиная с первых веков н. э. и, приблизительно, по V в., буддизм получил сравнительно широкое распространение на территории Средней Азии, в том числе и Согда. Напомню прямые известия китайских хроник, факт наличия обширной буддийской письменности на согдийском языке, находки на территории Средней Азии памятников буддийского культа и искусства.

Правда, позже влияние буддизма, по крайней мере в Согде, резко падает. Известный рассказ биографа буддийского паломника Сюань-Цзяна (ок. 630 г.) об опустевших буддийских монастырях в Самарканде, а так;е о враждебности населения к буддийским монахам свидетельствует об этом вполне недвусмысленно. Но одновременно со слов биографа Сюань-Цзяна известно, что этот паломник, заручившись покровительством местного правителя, предпринял шаги к,восстановлению монастырей*. В. В. Бартольд весьма скептически оценивает результаты, достигнутые Сюань-Цзяном**. С этой оценкой в целом можно вполне согласиться. Но все же не исключена возможность, что в cреде некоторой части местных жителей, особенно в среде господствующего класса, буддийские миссионеры сумели снова приобрести некоторое влияние. В этом смысле представляет интерес упоминание какого-то буддиста в одном из документов с горы Муг***.

*(St. Ju1ien. Histoire de la vie de Hiouen-Thsang. Paris, 1851, p. 59.)

** (В. В. Бартольд. История культурной жизни Туркестана, стр. 43. Его же. О христианстве в Туркестане в домонгольский период, ЗВО, VIII, стр. 5.)

***(А. А. Фреиман. Опись рукописных документов... "Согдийский сборник". Л., 1934, стр. 39.)

К сожалению, текст этого документа до сих пор не опубликован, и неизвестно какую роль этот буддист играет в событиях. Но вряд ли это случайный факт. Во всяком случае он говорит о том, что еще в период арабского завоевания буддисты в Согде проявляли определенную деятельность. Об этом же говорит и происходящий из Пянджикента нумизматический материал. Так, имена некоторых правителей Пянджикента, как это установлено О. И. Смирновой, имеют явно буддийскую этимологию.

Рассматриваемый фрагмент живописи одновременно заслуживает внимание и благодаря некоторым отдельным его деталям. К ним относится в первую очередь изображение крупного архитектурного сооружения, которое занимает центральное место на дошедшем до нас участке живописи. Изображение это представляет прежде всего большой интерес в качестве документа по истории архитектуры, поскольку оно передает внешний облик определенного типа здания.

В этом сооружении, как представляется, мы вправе видеть тот тип укрепленного жилища знатного лица, который хорошо известен под названием "кешк", - что обычно переводится словом "замок".

Ближайшую параллель к этому изображению мы видим на известном блюде из Эрмитажа, которое происходит из дер. Аниковская б. Пермской губернии. На нем центральную часть композиции занимает изображение замка. Блюдо это сравнительно давно привлекает к себе внимание исследователей благодаря главным образом сюжету изображенной на нем сцены. Здесь нет нужды повторять все, нередко фантастические, как правило, ничем, кроме простой догадки, не подкрепляемые толкования этой сцены, которые были предложены рядом ученых. То же относится и к ее датировке. Отметим, что последняя колеблется между III-IV вв. ("раннесасанидское время") и X в.* Общим для многих исследователей до недавнего времени было отнесение этого блюда к произведениям сасанидского Ирана. Еще в 1935 г. в известной работе И. А. Орбели и К. В. Тревер "Сасанидский металл" сюжет этого блюда был истолкован, как "занятие крепости иранцами" и внос "священного огня"**. Впервые указанная точка зрения была пересмотрена в 1939 г. А. И. Теренояжиным, который на основании сходства ряда архитектурных элементов в зодчестве древнего Хорезма (гофрированные стены, скошенный цоколь) с таковыми на замке Аниковского блюда высказался в пользу хорезмийского происхождения самого блюда, датировав его VII в. н. э.***

*(См.: F. Sаrrе. Die Kunst des alten Persien, S. 53, 69.)

**(И. А. Орбели и К. В. Тревер. Сасанидский металл. М, -Л., 1935, стр. XXXIII и табл. 20.)

***(А. И. Тереножкин. К истории искусства Хорезма. "Искусство", 1939, № 2.)

Мнение А. И. Тереножкина было энергично поддержано С. П. Толстовым. Им, кроме того, было дано подробное истолкование всей композиции, в которой он хочет видеть сцену мести за убийство героя среднеазиатского эпоса Сиявуша. Исследователь этот считает, что воины на данном блюде изображают хорезмийских тяжело вооруженных всадников*. Однако, несмотря на общий интерес высказанных последними автора.ми соображений, которые впервые внесли элемент доказательности в вопрос о происхождении и датировке этого памятника, их точка зрения не стала во всем общепризнанной. Как отметил М. М. Дьяконов, основания, приведенные ими для заключения об узкохорезмийском происхождении блюда, не могут считаться достаточными**. Действительно, отдельные архитектурные элементы, присущие изображению замка на блюде, обнаруживаются при археологических исследованиях в ряде районов Средней Азии, в том числе в Мерве, Бухаре, а также в районах Ташкента вплоть до Семиречья. Таким образом, если основываться только на общности отдельных архитектурных элементов, имеется полная возможность отнесения этого памятника к большинству районов Средней Азии.

*(С. П. Толстов. Древний Хорезм, стр. 215 и др.)

**("Живопись древнего Пяцджикеита", стр. 139.)

С открытием изображения замка на росписи Пянджикента в этот вопрос может быть внесена большая определенность.

По целому ряду особенностей нашего изображения можно считать вполне очевидным, что художник, который рисовал замок, передавал с большой точностью виденное им в натуре здание.

Очень характерна в этом отношении следующая деталь. Под аркой входа художник нарисовал голову чудовища (Киртимукхи). Глиняный налеп, изображающий такое же фантастическое существо, был обнаружен в Пянджикенте при раскопках привратного участка ограды второго храма. Его первоначальное местонахождение над воротами не вызывает сомнения (см. ниже, стр. 66).

Несомненно, что художник, создавший пянджикентскую роспись, изобразил реальный тип согдийского замка. Очевидно, этот же тип замка представлен и на Аниковском блюде: на нем, как и на пянджикентской росписи, изображено высокое двухэтажное здание башенного типа, оформленное по фасаду арочным входом. Общим является такой важный элемент, как выносные балкончики, декоративные фризы в виде ряда поставленных на ребро кирпичей. Совершенно одинаковыми являются зубцы, венчающие стены.