передняя азия

древний египет

средиземноморье

древняя греция

эллинизм

древний рим

сев. причерноморье

древнее закавказье

древний иран

средняя азия

древняя индия

древний китай

НОВОСТИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БИБЛИОТЕКА

Памятники культуры первобытнообщинного строя на территории Монголии

Территория Монгольской Народной Республики от Алтайских гор до Хинганского хребта, от озера Хубсугулдо пустыни Гоби была обжита уже 200-100 тысяч лет тому назад, а самые ранние следы обитания человека относятся к концу нижнего палеолита. Стоянки людей этого времени обнаружены в различных районах Монголии: на севере - близ города Алтан-Булак, на юге - в местности Оцон-Маньт Южно-Гобийского аймака, в Гоби-Алтайском аймаке близ озера Орог-Нур, в бассейнах рек Орхон, Тола, Онон, Керулен [80, с. 8-10] (В квадратных скобках указан порядковый номер литературы, приведенной в библиографии). Особенно много стоянок обнаружено в районе Гоби, где в эпоху палеолита были жаркий климат, богатый растительный и животный мир [3, с. 61].

На местах стоянок людей нижнего палеолита находят большое количество грубо обработанных каменных орудий: рубиловидные орудия, нуклеусы дисковидной или прямоугольной формы, изготовленные из красного кремня, желтоватой яшмы, серо-зеленоватых речных галек. Ими можно было рубить, резать.

В период перехода от нижнего к среднему палеолиту (100-40 тыс. лет назад), совпавший с изменением климата и наступлением ледников, древний человек овладел искусством добывания огня. Он создает уже более разнообразные орудия труда, совершенствуя технику их изготовления.

Стоянки людей среднего и верхнего палеолита (40-12 тыс. лет назад) обнаружены в горах Арц-Богд Увэр-Хангайского аймака и в местности Оцон-Маньт Южно-Гобийского аймака. Там были найдены остроконечники копий и скребла для обработки шкур и древесины. Например, подобные орудия из коричневатой кремневой породы были найдены в Богд-со-моне Увэр-Хангайского аймака.

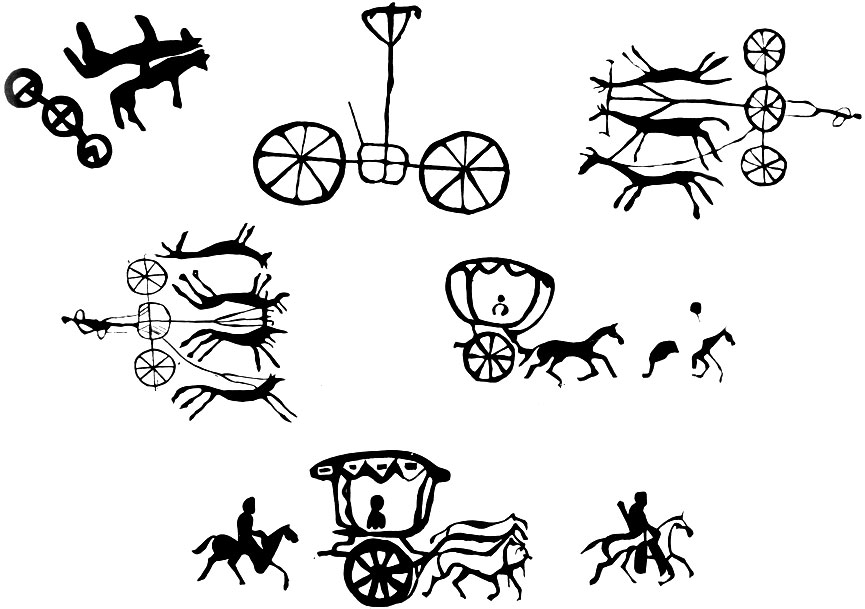

Сцена охоты. Наскальный рисунок из Увэр-Хангайского аймака

Среди находок переходного от палеолита к неолиту и самого неолитического периода (ок. 8-3 тыс. до н. э.) следует особо отметить многочисленные, хорошо обработанные каменные орудия, свидетельствующие о том, что древнее население этих мест освоило технику обработки камня. Наибольший интерес представляют открытые археологами в Гоби в местностях Баиндзак и Дзун-Хайрхан-ула стоянки эпохи неолита с остатками сложенных из булыжников очагов, возле которых в изобилии были обнаружены узкие ножевидные отщепы, дисковидные скребочки, наконечники стрел, найдены глиняные сосуды полуяйцевидной формы, покрытые снаружи оттисками мелкой сетки-плетенки. Такие же сосуды и каменные орудия характерны для ранних стадий неолита соседних областей Восточной Сибири, прежде всего Забайкалья. Это еще одно подтверждение того, что древнейшая история Сибири и Центральной Азии имела много общих черт [3, с. 64; 60].

К этому времени относятся и древнейшие изображения на скалах - петроглифы.

Самыми ранними петроглифами на территории Монголии принято считать рисунки из пещеры Хойт-Ценкер Агуй, находящейся в 25 км к юго-западу от населенного пункта Манхан-сомон в Кобдоском аймаке. Свое название она получила от речки, протекающей вблизи. Хойт-Ценкер Агуй значит пещера Северной прозрачной речки. Исследование пещеры и рисунков, находящихся в ней, было осуществлено в 1966 году совместной экспедицией археологов Академии наук СССР и Академии наук МНР.

Рисунки в пещере - явление довольно редкое для Монголии и Забайкалья. В пещере Хойт-Ценкер Агуй они выполнены по слегка шероховатой поверхности скалы светло-серого или беловатого цвета темно-красной или розовой краской и делятся на четырнадцать не связанных друг с другом композиций-групп. Различаются они и по сюжетам. Среди них есть животные, никогда не встречавшиеся или очень редко изображавшиеся в рисунках на территории Монголии. Например, архары, антилопы, птицы, похожие на страусов, и, наконец, слоны. Своеобразны и другие изображения, такие, как деревья-"елочки", серия условных знаков в виде стилизованных рогов, бумерангов и других загадочных символов.

Автор монографии-публикации рисунков пещеры Хойт-Ценкер Агуй академик А. П. Окладников писал: "Перед нами, несомненно, древнейший художественный памятник Центральной Азии из числа известных в настоящее время, по своему возрасту относящийся к эпохе верхнего палеолита. Вывод этот имеет значение не только для Монголии, но он важен и в более широком культурно-историческом плане" [79, с. 54].

Обнаруженные на территории Монголии наскальные рисунки можно разделить на две большие группы. К первой относятся петроглифы, выполненные охрой. Они характеризуются единством сюжетов и стиля. Прямоугольники - "дворы" с пятнами внутри, изображения летящих птиц, орлов с распростертыми в полете крыльями, и стилизованные фигурки людей и лошадей - эта группа рисунков в Монголии представляет продолжение писаниц Забайкалья, где они широко известны. Их датировка - бронзовый век (конец 2 - начало 1 тыс. до н. э.), а может быть, они были созданы и несколько ранее [34, с. 173]. Примером являются рисунки из местности Хачурт, находящейся недалеко от Улан-Батора. На одном из них изображены два человека с раскинутыми руками, две лошади, летящая птица, прямоугольник "двора"-"оградки", заполненный множеством мельчайших кружков. Такой же рисунок обнаружен в пади Их-Тэнгэрийн-ам (пади Великого Неба) горы Богдо-Ула, близ Улан-Батора. Внутри квадрата-"оградки" изображено около трехсот маленьких кружков-пятен, над ними - парящий орел, слева - пятеро идущих людей, взявшихся за руки. Под "оградкой" - еще трое, ведущих за собой двух лошадей. Такие рисунки открыты и в других районах Монгольской Народной Республики [16, с. 81].

Колесница. Наскальный рисунок. Увэр-Хангайский аймак

Сравнивая рисунки Хачурта и Их-Тэнгэрийнам с другими памятниками эпохи бронзы, и прежде всего изображениями на бронзовых ножах, убеждаешься в их стилистической общности. Особенно поражает сходство фигурок людей и лошадей на петроглифах и бронзовых ножах [33, с. 51].

Ко второй группе относятся рисунки, выбитые на скалах так называемой точечной техникой. Они в свою очередь делятся на несколько стилистических и хронологических групп. Один из рисунков с изображением лука относится к каменному веку, скорее всего к неолиту. Петроглифы в окрестностях города Арбай-Хэрэ Увэр-Хангайского аймака нанесены на плоскую, коричневого цвета поверхность скалы. Контуром обозначены фигуры коз, лошадей, слона, носорога - более 80 рисунков, различающихся сюжетами и характерными особенностями исполнения. Интересен один из рисунков - приручение человеком дикого коня. Этот сюжет по сей день остается излюбленным у монгольских художников.

Наскальные рисунки с изображением повозок. Кобдоский аймакt

Большой интерес представляет изображение коня из Ульдзий-сомона Центрального аймака. Используя лишь условно-стилизованный контур, древний художник создал живой образ сильного и благородного животного.

Среди наскальных рисунков конца бронзового - начала железного века (1 тыс. до н. э.) встречаются сцены охоты, изображения воинов с луками и стрелами.

В одном из ущелий Кобдоского аймака найдены изображения диких коз, оленей, людей, сцен охоты. Среди них несколько боевых колесниц, показанных сверху или в профиль. Интересна двухколесная повозка с седоком, запряженная тремя лошадьми, и с двумя верховыми сопровождающими [34, с. 175; 17, с. 75-88].

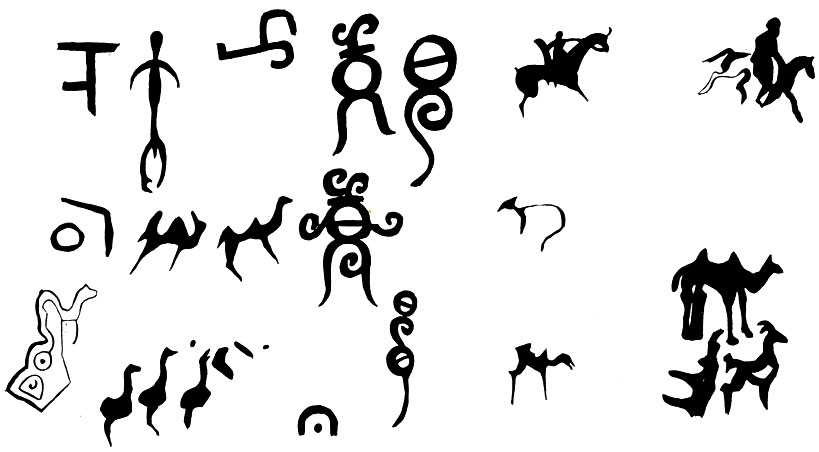

Другие рисунки исполнены позднее- в эпоху раннего железа. Среди них отчетливо выявляются писаницы с чертами, характерными для искусства скифо-сибирского стиля. Самые поздние наскальные рисунки перекликаются с памятниками тюркской эпохи (VI-VIII вв. н. э.). Для них характерны стилизованные фигурки козлов, такие же, как на мемориальных памятниках тюркских вождей [83, с. 84-87]. Например, на стеле полководца Кюль-Тегина (VII-VIII вв.) сохранилось изображение горного козла в виде тамги - клейма.

Кроме петроглифов, при первобытнообщинном строе, возможно, существовали и скульптурные изображения. Об этом свидетельствует найденное в горах Булган-сомона Восточного аймака рельефное изображение головы человека с условно переданными чертами лица. Этот небольшой рельеф вырезан из мягкой каменной породы зеленовато-серого цвета. В верхней части имеется круглое отверстие, вероятно, предназначавшееся для подвешивания фигурки, которая могла служить талисманом- оберегом. Эта уникальная находка датируется временем неолита.

Наскальные рисунки — знаки и тамги. Кобдоский аймак

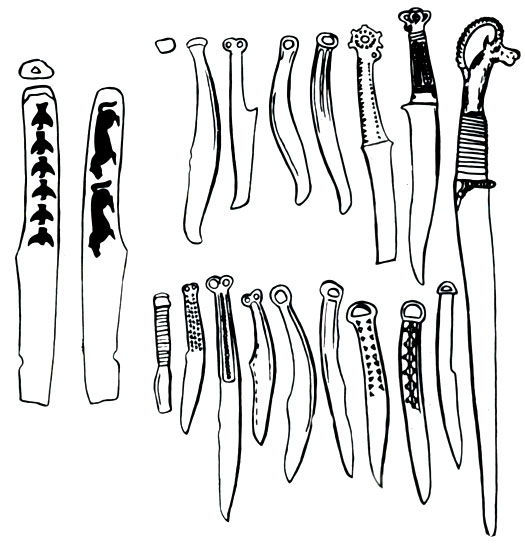

В период энеолита племена, жившие на территории Монголии, знакомились с медью, а затем - с бронзой. Как ни мало было этих изделий, они стали провозвестниками будущих великих новшеств. Широкое производство изделий из меди и бронзы в Монголии относится к 1 тыс. до н. э. [15, с. 31; 16, с. 9-34]. Это в основном орудия труда, оружие и украшения. Самую многочисленную группу составляют ножи. По форме обушка они делятся на вогнутообушковые и дугообразно-обушковые.

Ранние бронзовые ножи, найденные в Монголии, по форме и орнаменту сходны с аналогичными находками южносибирской так называемой кара-сукской культуры.

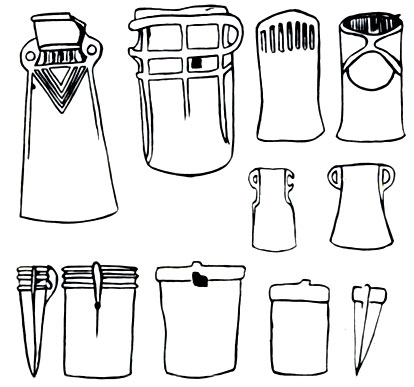

Кроме ножей и кинжалов, встречаются кельты - массивные бронзовые топоры.

Бронзовые кельты из музеев МНР

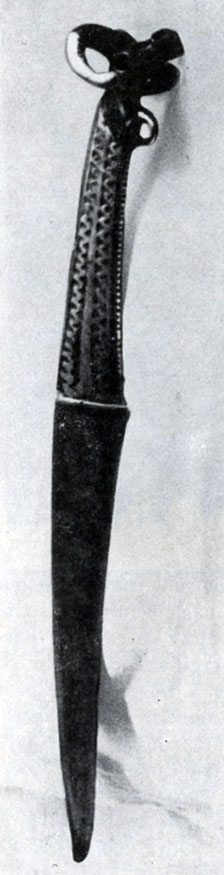

Рукояти ножей украшались прорезями, геометрическими орнаментами. Иногда они заканчивались навершиями в виде скульптурной фигурки, головы какого-либо животного или птицы. Например, навершие кинжала длиной в 52 см из музея Южно-Гобийского аймака украшено изображением головы горного козла, великолепные рога которого загнуты и образуют кольцо. На одном из кинжалов, хранящихся в краеведческом музее Сухэ-Баторского аймака, изображена стайка птиц. Известны бронзовые ножи, украшенные фигурками лошадей, следующих друг за другом.

В конце эпохи бронзы и в начале эпохи железа (1 тыс. до н. э.) племена, населявшие территорию Монголии, переходят от земледелия к кочевому скотоводству [66, с. 19].

Скотоводческие племена были хорошо знакомы с обработкой металла и имели свои своеобразные металлургические центры, где изготовлялись оружие, инвентарь и украшения. Кроме того, эти племена могли являться теми посредниками, которые на протяжении веков осуществляли связь между культурами Южной Сибири, Средней Азии и Дальнего Востока.

Бронзовое навершие в виде оленя. Скифское время. МИИ

Период VIII-III веков до н. э. в истории степного пояса Евразии принято называть скифским. Среди памятников этого времени прежде всего привлекают внимание бронзовые котлы (V-III вв. до н. э.), имеющие вертикальные ручки у горла или ручки-кольца на тулове. Такие котлы получили распространение на огромной территории от Черного моря до Южной Сибири. Монголы пользовались подобными котлами вплоть до XIII века н. э. [3, с. 69].

Разнообразны украшения того времени, оформленные в так называемом зверином стиле, возникшем на территории Евразии в период раннего железного века. Для него характерны преобладание звериных сюжетов, стремление к единству изображения и предмета, символика, связанная с религиозными представлениями древности [109, с. 15-17].

Одним из шедевров пластического искусства скифского времени является бронзовое навершие в виде фигуры оленя, хранящееся в Улан-Баторе, в собрании Музея изобразительных искусств. Художник сумел передать прекрасный, горделивый облик этого животного. Выразительная пластика скульптуры свидетельствует и о высоком мастерстве обработки металла в то время.

Бронзовый нож с головой козла на рукояти. Бронзовый период. ГЦМ

Из погребения в Богд-сомоне Увэр-Хангайского аймака происходят золотые заколки, инкрустированные бирюзой и украшенные изображениями голов архаров. Длина заколок 12 см, а размер завершающих их скульптурных головок - 3 см. Этот шедевр ювелирного искусства Центральной Азии датируется VIII веком до н. э.

Примечательны предметы скифского времени, обнаруженные в "плиточных могилах", названных так потому, что на поверхности земли они образуют четырехугольные оградки из врытых ребром каменных плит. Много "плиточных могил" найдено в центральной части МНР, на северо-востоке- в Хэнтэйском аймаке и в бассейне реки Керулен [16, с. 35]. При раскопках "плиточных могил" археологи находят бронзовые украшения, костяные наконечники стрел, керамику.

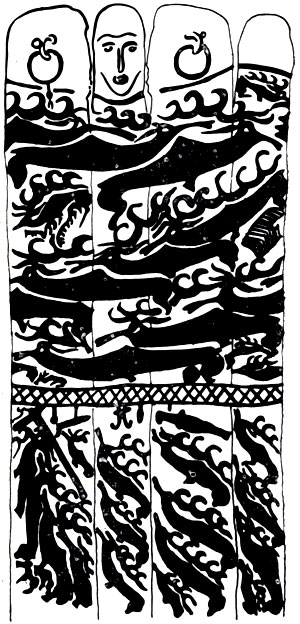

Большой интерес представляют "оленные камни" - каменные плиты, поверхность которых покрыта изображениями скачущих животных, чаще всего оленей. Отсюда и происходит их название. Иногда на территории Монголии "оленные камни" встречаются в оградах "плиточных могил".

Бронзовые ножи карасукского времени, найденные на территории МНР

Изображения на "оленных камнях" располагаются в определенном порядке. Вверху - солнце и луна, ниже - пояс геометрического орнамента, затем - изображения оленей или, значительно реже, других животных, внизу - еще один пояс, украшенный геометрическим орнаментом.

Порой силуэты и движения скачущих оленей с закинутыми на спину ветвистыми рогами переданы предельно реалистично, иногда они стилизованы до такой степени, что превращаются в какие-то фантастические существа. Так проявлялись наблюдательность древних мастеров, их фантазия, развитое чувство ритма. На некоторых "оленных камнях" встречаются изображения человека. Например, в верхней части "оленного камня", обнаруженного в местности Шар-уус, с одной стороны изображен солнечный диск, а с другой - голова человека в колпаке [15, с. 37].

Среди многочисленных "оленных камней", найденных на севере МНР, близ города Мурэна Хубсугульского аймака, интересна каменная стела с рельефным изображением человека. О назначении "оленных камней" и изображениях на них пока нет единого мнения [16, с. 99; 111, с. 30-34].

Изображения на 'оленных камнях'

Археологические раскопки свидетельствуют о том, что в это время была распространена керамика преимущественно двух типов [3, с. 70]. К первому относятся сосуды из красной глины с ручками, украшенные орнаментами в виде сетки или треугольников. Их изготовляли следующим образом: сначала плели форму из стеблей растений, затем изнутри эту заготовку обмазывали глиной и обжигали. После обжига, уничтожавшего сосуд-плетенку, на поверхности глины оставались рельефные сетчатые орнаменты. Сосуды второго типа сделаны из коричнево-серой глины и покрыты штрихами. Они напоминают грубую глиняную посуду, характерную для следующего периода, встречающуюся в хуннских могилах Монголии и Забайкалья.

Раскопки на территории МНР отчетливо выявили, что преемниками культуры "плиточных могил" явились племена хунну, которые, видимо, были наследниками и звериного стиля.

Развернутая композиция на 'оленных камнях'

Производство железа и изделий из него, широко развившееся на территории Монголии в III веке до н. э., вызвало обновление ремесла, а растущий обмен оказался важнейшей причиной неравномерной концентрации семейной собственности. Войны между племенами усиливали патриархально-родовую знать. Первобытнообщинный строй распадался, формировалось феодальное общество [3, с. 73].

'Плиточные могилы' на территории МНР

Созданные человеком наскальные изображения, каменные, бронзовые и железные орудия труда, керамика, "оленные камни" послужили основой искусства последующих исторических периодов.

|

ПОИСК:

|

При копировании материалов проекта обязательно ставить ссылку:

http://artyx.ru/ 'ARTYX.RU: История искусств'