передняя азия

древний египет

средиземноморье

древняя греция

эллинизм

древний рим

сев. причерноморье

древнее закавказье

древний иран

средняя азия

древняя индия

древний китай

НОВОСТИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БИБЛИОТЕКА

Деревянные игрушки

Деревянная игрушка - яркая самобытная область народного искусства. "Болвашка", "тарарушка", "щепной товар", как называли ее раньше, создавалась для забавы детям. Грубоватые, но выразительные фигурки зверей, птиц, человека были любимы в народе.

Игрушки делали из осины, березы, сосны, липы. Их вырубали или вырезали из чурки, куска доски. Основными инструментами служили топор и нож, в некоторых случаях применялось долото. Игрушечник учился мастерству с детства, постигая мудрую простоту технических приемов.

Игрушка подчиняется законам скульптуры. Вместе с тем она близка фольклору, сказке, лубочной картинке своим юмором и весельем, приемами типизации образов, а подчас и сатирической остротой характеристик. Содержание игрушке всегда давали жизнь, природа и человек. Изображая человека, мастера умели показать в нем представителя определенной среды: крестьянку, даму-госпожу, мужика, барина, офицера, торговца. Когда в XIX веке особенно возрос в народном искусстве интерес к жанру, к изображению бытовых конкретностей, в деревянной игрушке появились тройки и рабочие упряжки, няньки с младенцами, пахари и пастухи, пряхи за работой, солдаты и т. д.

Но возможности отражения действительности в игрушке ограничены самим ее назначением - быть предметом для игры и тем, что она является произведением декоративно-прикладного искусства. У нее свои особенности, которые точно подметил А. В. Луначарский: ". . .игрушка заряжена совершенно определенной психологией. Она отражает.. . упрощенный, юмористически или патетически преломленный,- словом, в самом широком смысле слова стилизованный объект, взятый из живой жизни".

Обобщать, выделяя в изображаемом лишь самое главное, характерное и типичное, находить обобщению художественную декоративную форму -этот основной принцип работы народного мастера в полной мере реализовался в деревянной игрушке, притом с особой смелостью и размахом фантазии.

В России исторически сложились три крупные зоны изготовления игрушек: Север, Поволжье и Подмосковье. Здесь закреплялись технические и художественные приемы, определившие стилевое своеобразие местных изделий.

В собрании Русского музея есть почти все основные виды игрушек из этих зон, представлены важнейшие производства как дореволюционные, так и советского времени. Однако не все разделы отличаются одинаковой полнотой. Коллекция музея молодая, оформилась она только в 1937 году и непрерывно пополняется новыми экспонатами. Нынешний ее состав позволяет многое узнать о русской деревянной игрушке, представить картину ее развития. Однако надо оговориться. До нас в основном дошли образцы XIX века. От XVIII столетия почти ничего не сохранилось. А об игрушках XVII века можно узнать лишь по документам того времени. О произведениях более ранних эпох сообщают археологи. При раскопках в Новгороде, Старой Ладоге, на реке Ояти они обнаружили древние деревянные игрушки, хорошо сохранившиеся во влажной почве.

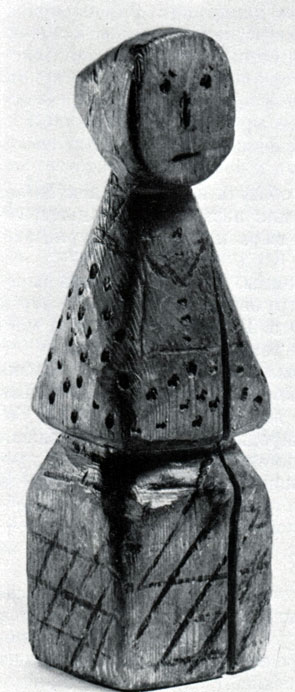

Кукла-'панка'. Кон. XIX в. Онежский уезд Архангельской губ

'Моховик'. Нач. XX в. Вятская губ

Простейшие игрушки коллекции музея представляют собой слегка подправленные ножом сучки с неожиданными изгибами. Часто это плывущие птицы, настороженно вытянувшие шеи или нахохлившиеся. Художественная форма подобных игрушек диктовалась особенностями строения дерева. Эти игрушки делали всегда и везде, где есть лес, поэтому датировать музейные образцы затруднительно. Возможно, они были сделаны в XIX веке. Такие игрушки связаны с древней традицией изготовления охотничьих чучел-"маних" и предметов домашнего обихода из пней, коряг и суков.

В Вятской стороне возник необычный тип игрушки- "моховики" - сумрачные дровосеки и старухи с вязанками хвороста, сверченные из мха, коры и лыка. Руки у них из еловых шишек, лица деревянные, подрисованные карандашом. Об их производстве почти ничего не известно. В 1890 году на Всемирной выставке в Париже эти игрушки были "с восторгом встречены парижанами", как писалось в отчетном докладе Вятского земства. В 1930-е годы подобные игрушки из мха делал один кустарь в деревне Марьино Кировского района. Уцелели единичные экземпляры, ставшие уже уникальными. И в Русском музее хранится несколько моховиков.

Северная игрушка представлена в коллекции наиболее характерными образцами. Это куклы-бабы, кони, птицы, упряжки, лодки, погремушки-головоломки. Их немного, но интерпретация очень различна.

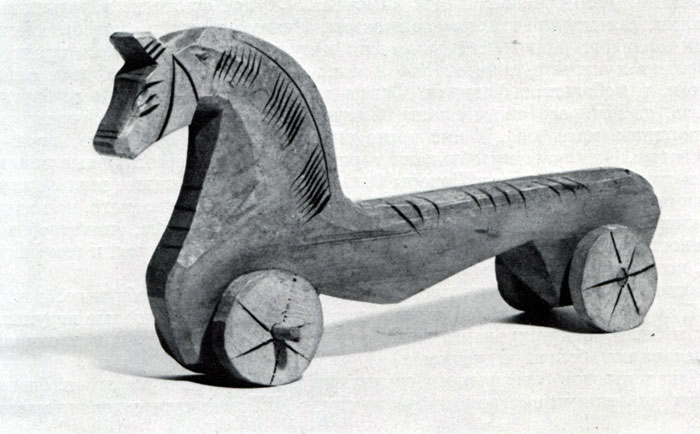

Конь-каталка. Кон. XIX в. Кирилловский уезд Новгородской губ.

На Онежском полуострове были сделаны куклы-"панки", столбоватые фигуры с конусообразной или круглой головой и плоско стесанной лицевой частью. Они строго фронтальны. Глаза, рот, нос обозначены впадинами и врезами, рук нет или они едва намечены. Скупой орнамент исполнен порезками, выжжен раскаленным гвоздем. Ученые видят в суровом идольском характере онежских кукол связь с культовыми фигурками предков.

Сродни куклам и коники. Это и кони-колоды, на которых дети ездят верхом, и небольшие фигурки. Форма их подчинена вытянутому бруску дерева, из которого они сделаны. Фигурки эти преувеличенно грузны по пропорциям, массивны. У них четко выражены грани туловища, ноги - кубоватые. В силуэте преобладают горизонтальные и вертикальные линии. Позы коников с Мезени и Печоры более динамичны: мощные шеи их круто изогнуты, ноги, на которые опирается могучее тело животного, не всегда расчленены, но поставлены словно в беге. Монолитностью, эпической величавостью кони близки монументальной скульптуре охлупней и тем фигурам, которые украшают северные ковши и солоницы.

Такие игрушки нигде не продавались. Их делали для себя и соседских детей из отходов дерева, строя дома, карбасы. Поэтому подобные игрушки, хотя и были распространены на Севере, теперь в музейных коллекциях представляют большую редкость.

Игрушка-гриб. 1961. Матрешка. 1962. Полховский Майдан, Горьковская обл.

Вблизи городов с развитыми ремеслами и крупными ярмарками, благоприятствовавшими кустарному промыслу, в XIX веке существовало массовое изготовление игрушек. Известны кадниковские, вологодские, устюжские игрушки. Особенно интересны новгородские Кирилловского уезда, попавшие в Русский музей из коллекции известного собирателя и исследователя игрушек Л. Оршанского. Это изысканные по силуэту кони-колоды на колесах, "каретки" с двуглавыми кониками и тесанные из дощечек плоские коники с лебединым изгибом шеи, с острыми ушами и характерным выступом-зарубкой на спине, означающим седло. Условности формы кирилловских коников соответствуют отвлеченная огненно-оранжевая раскраска и штриховая роспись черными полосами, крестами, кругами. Образ коня лишен обыденности. В нем нашли отражение черты языческой символики и сказочно-поэтических вымыслов.

Матрешка. 1963. Семенов, Горьковская обл.

При сравнении произведений северных игрушечников XIX-XX веков с найденными при раскопках Древнего Новгорода оказывается, что типы игрушек, о которых говорилось выше, уже были в те далекие времена. Кирилловские коники - прямые наследники древней новгородской игрушки.

На Севере художественные связи с прошлым оказались наиболее устойчивыми. Преемственность, сила древней традиции постоянно обнаруживается в искусстве местных художественных школ.

Основные типы северных игрушек просуществовали до начала XX столетия, кирилловские делались и в 1930-е годы. А на Онежском полуострове, на Мезени, Печоре и сейчас иногда вырубят из чурбака традиционную архаичную фигурку.

Конь в упряжи. Кукла. XIX в. Владимирская губ

В Нижегородской губернии, нынешней Горьковской области, издавна развивались разнообразные промыслы: дужный, тележный, сундучный, точение и роспись посуды, резьба и роспись прялочных донец, точение веретен. Развит был и игрушечный в районе села Пурех Балахнинского уезда (ныне Чкаловский район): на правобережье Волги, в деревнях Сумино, Ельзелькино, Яковлево. Там делали различные каталки, меленки, коников. Наиболее древние виды игрушки - оседланные коники и "колески" (две развернутые в плоскости конские головы, вырезанные из дощечки и поставленные на колеса), их украшает символичный древний орнамент из белых концентрических кругов. Коники по силуэту тождественны кирилловским "конькам-горбункам". По-видимому, традиции мастерства северных игрушечников XV века проникли на Волгу с новгородскими переселенцами, которых Иван III выселял в Нижегородские пределы, в Балахну.

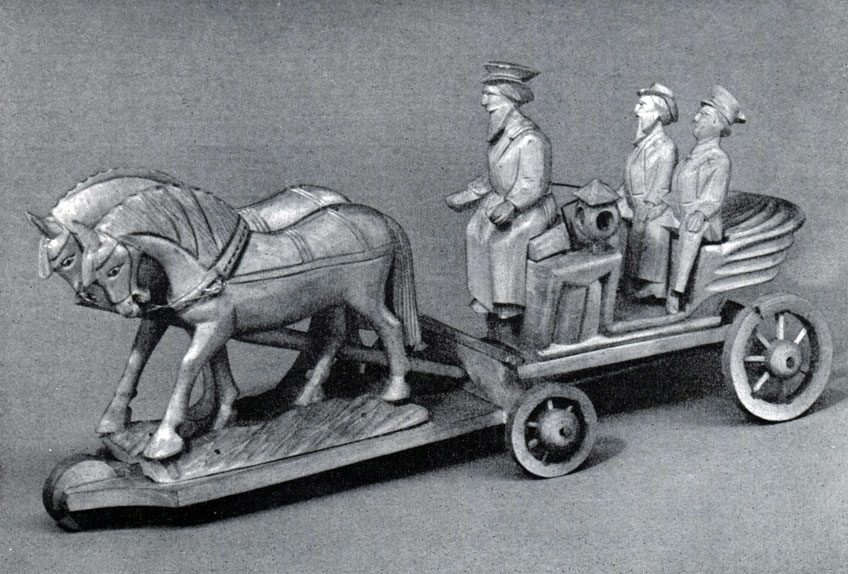

Во второй половине XIX века возник иной тип пуреховской игрушки, с элементами жанра: кони, впряженные в коляски, кареты. Их головы в яростном движении склонены к земле - кони будто полны неудержимой силы. Есть в них что-то общее и с гарцующими конями, изображенными на городецких донцах. В цветочной росписи заметно явное родство.

У пуреховских мастеров возникло разделение труда: в одних деревнях резали "белье", то есть изготовляли фигурки, в других расписывали. В 1930-е годы промысел пережил период подъема. Игрушки стали делать и в Курцеве, недалеко от Городца.

В Русском музее среди разнообразных поволжских игрушек есть шедевр - тройка красных коней, сделанная в 1930-е годы. В основе игрушки лежит жизненный образ ямской тройки, из тех, что лихо неслись когда-то по балахнинскому тракту, ведущему во Владимирскую губернию, а там и в широкий свет. Об удивительной живучести в пуреховско-городецкой игрушке старых традиций свидетельствуют сохранившиеся от древнего символического коня-солнца красная "масть" и лучистые звезды - знаки светил на шеях коней.

С конца XIX века в Заволжье, на Керженце, начало появляться много новых видов игрушки: токарной расписной в Семенове и Меринове и топорно-щепной в Федосееве. Сегодня не знают себе равных семеновские матрешки. Токари умудряются вытачивать до 30 и более вкладных матрешек, а живописцы расписывают их неулыбчивые лица и алые букеты в руках.

В 1920-1930-е годы у семеновцев появились соперники, по-своему развивающие токарную игрушку и приемы ее росписи. На юге Горьковской области в многолюдном селе Полховский Майдан, а с недавних пор и в деревеньке Крутец мужчины точат, а женщины расписывают анилинами по крахмальному грунту с последующей лакировкой озорные майданские "тарарушки": грибы-копилки, яйца, цилиндрические коробки, коробки-яблоки, свистульки-птицы, матрешки и т. д. Узоры наносят пером черной краской, располагая внутри контуров пятна чистого яркого цвета. Рисуют цветы, плоды, домики по берегам речек. Домики стоят под развесистыми чудо-деревьями, на ветвях которых растут и яблоки, и груши, и ягоды. За домиками горят малиновые закаты. Все здесь преувеличенно-сказочно. В росписях же матрешек проявляются бытовые черточки. Из цветов, покрывающих игрушку, выглядывает только строгое лицо, обрамленное черными локонами. Эти локоны - подлинная деталь старинного местного женского наряда. Женщины убирали волосы под кокошник, девицы - под ленты, а вокруг лица в головной убор втыкали черные завитые штопором, как кудри, перышки селезня. Лица матрешек рисуют лаконично, создавая обобщенный образ деревенской красавицы. Каждая майданская мастерица-красильщица по-своему воплощает этот идеал красоты.

Мастерицы с недавних пор дополнили контурный рисунок свободными мазками кистью. Обогатилась и палитра. Холодные и теплые цвета смело соседствуют, создавая напряженность гаммы. Расписные "тарарушки" праздничны и задорны.

Майданскую игрушку не сразу причислили к кругу явлений народного искусства. Но как все истинно талантливое, идущее из глубин народного творчества, майданская игрушка утверждает свою жизненность, ныне это одно из ярких проявлений нашей современной художественной культуры.

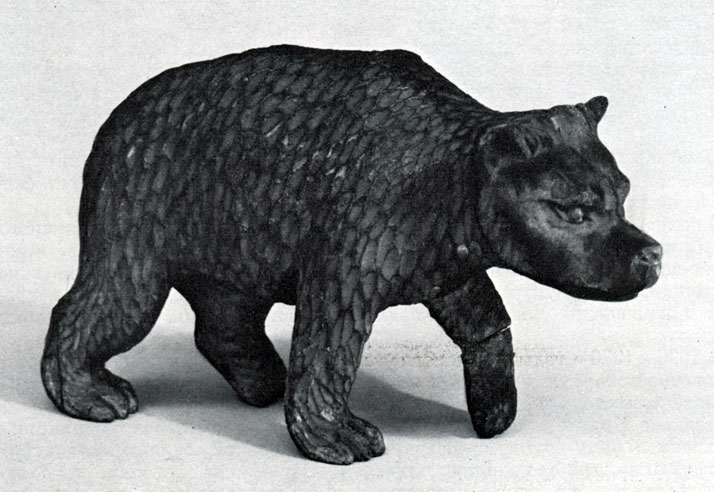

Медведь. Болвашка. Перв. пол. XIX в. Троице-Сергиев Посад, Московская губ.

Барыня и гусар. XIX в. Богородское, Владимирская губ., Троице-Сергиев Посад, Московская губ.

Продают эту игрушку на базарах от Прибалтики до Дальнего Востока. И к нам в музей она не раз попадала прямо с рынка.

Лошадок, упряжки, кукол, птичек, похожих на нижегородскую "топор-шину", делали во второй половине XIX века в Шуйском уезде Владимирской губернии. Расписывали фигурки мелом и суриком на клею. Возможно, здешние мастера переняли некоторые навыки изготовления игрушек у своих ближайших соседей из Балахнинского уезда, где и материал покупали, так как своего дерева не было. Промысел процветал в 1860- 1880-е годы и, видимо, в конце XIX века прекратился. Но в крупнейших музейных коллекциях страны и в Русском музее есть красные коники, самодовольно вскинувшие головы под дугой из прутика и крепко упершиеся ногами в дощечки на колесах. На подставке укреплена и повозочка, как в пуреховско-городецких упряжках, сколоченная будто на живую нитку. Действительно, топорщина, щепной товар!

И куклу-крестьянку в высоком кокошнике тут вырезали из отщепов поленьев, а затем раскрашивали в неяркие цвета и наносили простые узоры, наподобие тех, что в деревенской набойке. Но образы получались внушительные. Все бабы статные, с насупленными бровями на круглых, слегка намеченных угловатыми порезками лицах.

Игрушечники из Шуйского уезда, несмотря на некоторые заимствования, сумели создать свой стиль, отличающийся от пуреховско-городецкого.

В Александровском уезде Владимирской губернии Троице-Сергиев Посад (ныне город Загорск Московской области) и расположенное от него приблизительно в 27 километрах село Богородское уже в XVII веке стали крупным центром производства игрушек. В 1965 году отмечалось трехсотлетие этого старейшего очага народного творчества.

Игрушка Подмосковья отличается от северной и от поволжской. Ее особенности формировались под воздействием Москвы. Известно, что в XVII веке при Оружейной палате делали игрушки "с живства". Традиция реалистической игрушки непоколебима в Богородском и до сегодняшнего дня.

Богородское и Посад издавна кооперировались. Богородские "балбешники" из чурок-балбешек резали игрушку и на возах доставляли к Сергиевским "красилам". Те ее раскрашивали: дорогие сорта эмалевыми, дешевые - клеевыми красками. Тут же и продавали. Скупщики и владельцы торговых складов распространяли ее большими партиями.

В Посаде тоже было немало хороших резчиков, которые работали при крупных мастерских. Кроме резной игрушки, они делали и деревянные формы-болвашки для игрушек из папье-маше: фигурки птиц, зверей, домашних животных, "пузанов" - сатирически изображенных купцов, "пеленашек" - барынь в узких платьях, "кувырканов" - ванек-встанек. Эти болвашки, старейшие образцы подмосковной игрушки, представлены в музее. Они созданы в первой половине XIX века. Сколько раз нож разрезал на них просохшую бумажную массу, повторявшую форму фигурок! С боков у болвашек так и остались глубокие борозды. Но повреждения не мешают сейчас любоваться этими скульптурами из почерневшего дерева, выполненными мелкими осторожными срезами, выявляющими формы тела человека и животных, фактуру оперения птиц, шерсть зверей, детали одежд. Господа изображались с оттенком сатиры, простые люди - с симпатией.

Н. А. Зинин. Крестьянин с барашком. Втор. пол. XIX в. Богородское, Владимирская губ.

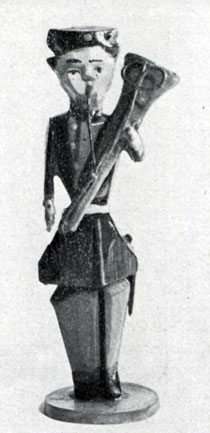

Солдатики. Втор. пол. XIX в. Троице-Сергиев Посад, Московская губ.

Солдатики. Втор. пол. XIX в. Троице-Сергиев Посад, Московская губ.

Созданные в середине и во второй половине XIX века деревянные игрушки Подмосковья - это целая галерея персонажей, будто пришедших в музейные витрины из эпохи дореформенной России. В изысканных, сложных костюмах жеманно и глуповато улыбающиеся дамы и кавалеры, гусары и барыни стоят на треугольных подставках, слегка выдвинув ногу и чуть склонив голову. Простыми приемами резьбы ножом и долотом переданы тяжелые и легкие ткани, мех, кружева, ленты. Это сравнительно дорогие, сверкающие красками куклы из трехгранных чурок тридцати-сорока сантиметров высоты или из крохотных кусочков дерева двух-пяти сантиметров. А наряду с ними "серый" дешевый товар из отходов, из плоских неровных отщепов. Тут парад нарушается. Богородские "фигуристы" и посадские мастера "по личному делу" дают волю юмору, изображая нянек, монахов и монахинь, всевозможных солдатиков и вновь гусаров и барынь, но напыщенных, со свирепыми лицами. Режут фигурки упрощенно, выявляя декоративную ритмичность силуэта, и раскрашивают "с маху". Непосредственность исполнения делает этот ряд игрушек, может быть, выразительнее тех, торжественных и нарядных.

Бричка. Втор. пол. XIX в. Богородское, Владимирская губ.

На протяжении XIX столетия складываются стилистические особенности подмосковной игрушки. В столбоватости фигур, фронтальности явно проступает чисто народное понимание скульптуры как объема, подчиненного тому блоку, из которого он высвобождается. В то же время вытянутость пропорций, по-архитектурному четкое членение форм и их соразмерность, композиционная строгость обнаруживают значительное влияние на народную игрушку искусства классицизма, мелкой фарфоровой пластики. Воздействие последней особенно заметно в росписи игрушек. Недаром ими как декоративными статуэтками часто украшали горки и комоды вместо недоступных по цене фарфоровых.

Кроме окрашенной игрушки, богородские мастера делали и неокрашенную. В ней также проявляются черты жанровой скульптуры и чувствуется воздействие не только фарфора, но и лубка. Главные герои - крестьяне-труженики, то опоэтизированные, то комические фигурки. Одна из лучших игрушек этого круга в собрании Русского музея - "Крестьянин с барашком" - была экспонирована в 1965 году на юбилейной выставке богородского искусства в Москве.

В. Т. Полипов. Красноармейцы. 1930-е гг. Богородское, Московская обл.

В залах музея выставлены отлично вырезанные фигурки домашних птиц и животных, наиболее традиционные для богородской игрушки. В исторических документах XVII века есть даже упоминания о таком типе игрушек. Представленные в экспозиции упряжки с кучерами и важными седоками воспроизводят с характерной для богородских мастеров обстоятельностью облик городской извозчичьей коляски прошлого века. Занимательны игрушки с движением - "Кузнецы", "Чаепитие", "Рубка капусты", "Клюющие курочки" на раздвижных планках, на кругах, с веревочками и гирьками-противовесами. Они лишены статуарности. Формы приземистых большеголовых человечков с резкими чертами лиц решены упрощенно. Характер резьбы энергичный. Порезки контрастируют с гладкими поверхностями, обработанными наждачной шкуркой. Вся массовая подмосковная игрушка конца XIX - начала XX века приобрела эту грубоватость.

Современные резчики села Богородского унаследовали традиции прошлого и развили их. Они создали игрушки, отражающие новый колхозный и городской быт. Появился в игрушке образ колхозника, красноармейца. Чувство времени, эпохи всегда было присуще богородским мастерам.

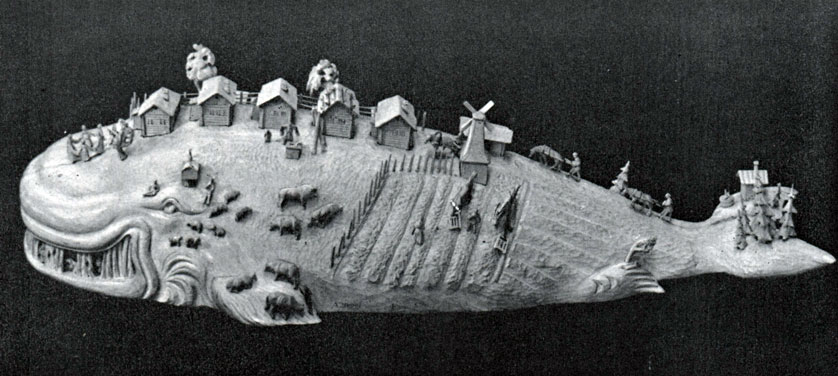

А. Д. Зинин. Чудо-юдо рыба-кит. 1947. Богородское, Московская обл.

Главные персонажи в богородской игрушке последнего десятилетия - зайцы, медведи, лисы действуют в человеческих ситуациях. Они трудятся у станков, ездят на лыжах, летают в космос, фотографируют Луну. Современные темы решаются по-игрушечному легко, весело, с выдумкой. Особенно близка мастерам басня, сказка. В одном из залов выставлен экспонат, привлекающий всеобщее внимание. Из большого куска липы вырезан кит - чудо-юдо с еловым бором на хвосте, с деревней на спине, с пахарем, пляшущими мальчишками.

Советская богородская игрушка почти полностью обновила круг тем и образов по сравнению с игрушкой прошлого, уцелели только знаменитые "Кузнецы" да "Клюющие куры". Игрушка живо отражает все, что доступно ее природе. Современная игрушка согрета юмором, полна простосердечия и наивности. Она обращена к чувствам и детей, и взрослых. Народная игрушка не стареет.

|

ПОИСК:

|

При копировании материалов проекта обязательно ставить ссылку:

http://artyx.ru/ 'ARTYX.RU: История искусств'