передняя азия

древний египет

средиземноморье

древняя греция

эллинизм

древний рим

сев. причерноморье

древнее закавказье

древний иран

средняя азия

древняя индия

древний китай

НОВОСТИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БИБЛИОТЕКА

Золотые нити

Е. Денисова и Л. Филонова

Эти пять историй произошли в разное время, с разными людьми, но их связывает одно: все они имеют самое непосредственное отношение к золотошвеям из Торжка.

Императрица Екатерина II скучала. Скука томила ее нередко, и, рисуясь, писала она однажды французскому философу Вольтеру: "Скука есть моя участь... она всегда сопутствует царям". Перед императрицей сидела робкая некрасивая, но милая девушка в обычном русском сарафане и вышивала. Игла с золотой крученой ниткой быстро сновала по голубому бархату. Рядом лежали уже готовые куски материи с вышитыми тюльпанами, путаницей трав и звездами, похожими на снежинки.

Екатерина чуть скосила глаз; она не торопилась разглядывать узор: пусть мастерица закончит.

Если бы бывшая ангальт-цербтская принцесса, волею случая ставшая императрицей всея Руси, спросила, когда и как зародилось в необъятной и новой для нее северной стране это удивительное искусство, ей не смогли бы ответить. Никто этого не знал, да в ту пору и не интересовался.

Поговаривали, что еще в IX веке на русских землях имели хождение своеобразные деньги - кожаные лоскуты с золотой вышивкой. Клады таких монет обнаруживали в разных местах, нашли их и в Торжокском кремле. В далекую пору, судя по древним рукописям, княгиня Ольга вышивала золотом. Этим искусством владели и другие знатные русские женщины: Янка, по прозвищу Монахиня, дочь князя Всеволода, жена князя Владимира; княгиня Мария Тверская и сестра Бориса Годунова Ирина. Да только ли знатные? Простые мастерицы не удостаивались упоминания в летописях, а ведь не княгини вышивали хотя бы те же кожаные деньги!

Золотые нити украшали пологи, даримые церквам. А позже богатые люди - цари, бояре, вельможи - стали заказывать искусным мастерицам для себя выходную одежду, расшитую золотом: любо покрасоваться на пирах в таких нарядах! Князь Даниил Галицкий (XIII век) щеголял в зеленых, шитых золотом сафьяновых сапожках. Среди одежды Ивана Грозного и его сыновей было много украшенных золотым шитьем кафтанов, шапок и кушаков. Вышивать золотом считалось обычаем в каждом богатом доме.

У себя на родине Екатерина - тогда еще бедная принцесса Софья-Августа-Фредерика - мечтала о платье, шитом золотом. Что-то сумеет сделать простушка-девушка, которую для развлечения императрицы затребовали из Торжка?

А девушка создала чудо из чудес.

По голубому бархату раскинулся удивительный узор. Тюльпаны, которые Екатерина успела заметить, скосив глаз, теперь превратились в сказочный золотой цветник. Золотые травы, казавшиеся запутанными, получили свой строй, как задушевная песня. А звезды, большие и малые,- тысяча звезд - образовали вечернее небо. Они мерцали и переливались далеким голубовато-золотым огнем.

Шитое золотом парадное платье понравилось императрице. В гардеробах у нее хранились тысячи нарядов, один богаче другого, но Екатерина отметила платье, вышитое скромной торжокской девушкой. Она надела его, чтобы принять высоких послов с Запада, она явилась в нем на бал.

Но, когда пришло время отпускать мастерицу обратно в тверские земли, в город Торжок, Екатерина чуть скривила губы.

- Ты сотворила красивый вышивка! - коверкая все еще чужие для нее русские слова, сказала императрица. Потом улыбнулась и добавила: - Хотя сама ты не есть красива.

Девушка вспыхнула.

- Я имею желание наградить тебя! - заметив обиду мастерицы, милостиво произнесла Екатерина.

Она протянула горсть больших серебряных рублей со своим изображением. Женщина умная, властная, но своенравная и капризная, она любила блеснуть щедростью, равно как и другими похвальными качествами.

Едва девушка из Торжка покинула дворец, Екатерина II распорядилась :

- Красивую вышивку должны выполнять красивые мастерицы. Разве нет на Руси красавиц? Надо их послать в Торжок.

Сколь ни сумасброден был приказ императрицы, ее слово - закон. С разных концов России в Торжок направили красивых крестьянских девушек-вышивальщиц.

Многие плакали, расставаясь с близкими, но ослушаться не смели: время было жестокое, а императрица хотя и причисляла себя к "аристократии духа", легко, по самому пустяковому поводу, впадала в гнев.

Не раз потом, по дороге из Петербурга в Москву, императрица заезжала в Торжок. Для нее выстроили там даже "Путевой дворец". Своих красавиц она не забыла. Но, увидев однажды, как торжокская девушка сидела на скамеечке с юношей и весело смеялась, Екатерина нашла это "безнравственным". Когда же, совершая прогулку по городу, она заметила парочку и на соседней улице, возле другого дома, немедленно приказала позвать правителей города.

- Это есть позор! - повысив голос, отчитывала она трясущегося градоначальника. - Вот моя воля: такой гуляний прекратить! Если же не будут выполняйть запрещение - парни собрать и каждого десятого нещадно пороть! - Она строго поглядела на замерших в страхе торжокских властителей и закончила визгливо: - Розгами!

О том, что произойдет в дальнейшем, императрица приказала донести ей.

И угодливые "отцы города" сообщили, что "виновные" в острастку другим выпороты.

Ни в чем не повинных парней из Торжка с тех пор по всей Тверской земле стали звать "драными".

А Торжок, известный золотошвеями, всегда славился и красавицами. Как красочно описывает молодую жительницу Торжка из богатой семьи писатель Лажечников в известном историческом романе "Ледяной дом"!

Право, стоит привести это описание:

"Вот статная, красивая девушка из Торжка, с жемчужным венцом, наподобие отсеченной сахарной головы; он слегка прикрыт платком из тончайшей кисеи, которого концы, подвязав шею, прячутся на груди. На лоб опускаются, как три виноградные кисти, рязки из крупного жемчуга, переливающего свою млечно-розовую белизну по каштановым волосам, слегка обрисованным; искусно заплетенная коса, роскошь русской девы*, с блестящим бантом и лентою из золотой бити, едва не касается до земли.

* (В Торжке есть поговорка:

Ты расти, расти, коса, до шелкова пояса; вырастешь, коса, будешь городу краса.

)

Ловко накинула девушка на плеча свой парчовой полушубок, от которого левый рукав, по туместной моде, висит небрежно; из-под него выказывается круглое зеркальце, неотъемлемая принадлежность новоторжской красоты. Богатая ферезь ее, как жар, горит. Легко ступает она в цветных сафьянных черевичках, шитых золотом".

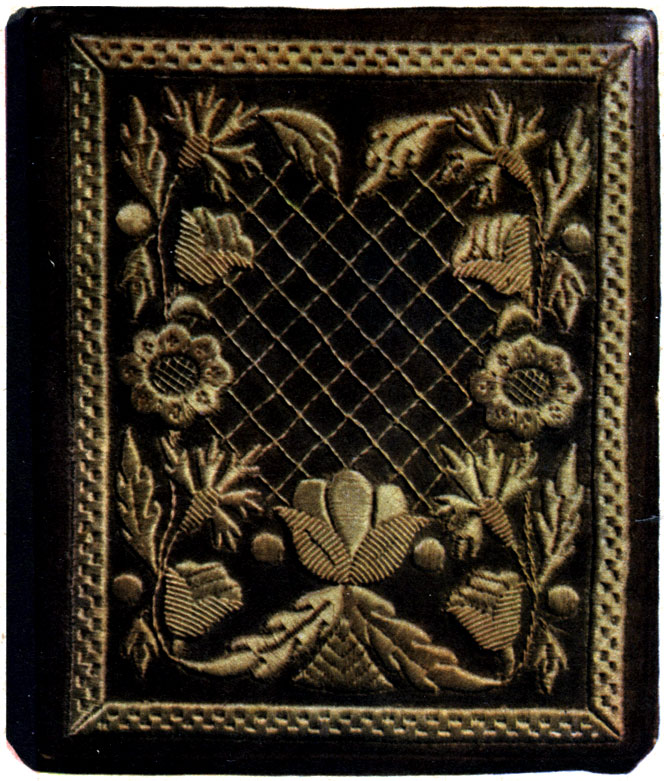

Переплет записной книжки

Т. Дементьева. Подушка

Красоту торжокских молодиц отмечали и другие писатели. А торжокский краевед А. Суслов и одна из старейших деятельниц золотошвейного дела Клавдия Васильевна Хилевская писали мне, что помнят много удивительных красавиц. Да я и сам видел их, красивых девушек - торжокских мастериц, когда был в Торжке.

Красавицы, собранные по повелению Екатерины, научились мастерству у торжокских вышивальщиц, - кто знает, может быть, прапраправнучек тех искусниц, что обучили и жену князя Владимира, и Ирину Годунову, и княгиню Марию Тверскую. Наученные же передали это искусство по наследству.

С семьей Вяземских Пушкина связывала давняя и нежная дружба.

Петра Андреевича Вяземского великий поэт знал еще с лицейских времен. Свое доброе и уважительное отношение к нему он выразил потом в четверостишии:

Судьба свои дары явить желала в нем, В счастливом баловне соединив ошибкой Богатство, знатный род с возвышенным умом И простодушие с язвительной улыбкой.

Упомянул поэт о Вяземском и в "Евгении Онегине".

Жену Петра Андреевича, Веру Федоровну, Пушкин встретил в Одессе, где она отдыхала с детьми. Их дружба связана с необычными событиями.

Император Александр I приказал за "вольномыслие" выслать поэта на север. Пушкин решил бежать за границу. И тогда не кто иной как именно Вяземская старалась достать ему денег на дальнюю дорогу и устраивала на корабль, отплывавший в Турцию. Но из этой затеи ничего не вышло, и Пушкин вынужден был отправиться в ссылку, в Михайловское, псковское имение родителей.

Осенью 1826 года новый император, Николай I, вызвал поэта в Москву. Возвращаясь обратно в Михайловское, Пушкин задержался в Торжке.

Он знал этот маленький городок Тверской губернии по своим прежним поездкам и по книге Радищева "Путешествие из Петербурга в Москву", любил заглянуть в местный трактир Пожарского, где жарили такие вкусные - "пожарские" - котлеты.

Не оставалась секретом для Пушкина и главная достопримечательность Торжка - удивительное золотое шитье по сафьяну и бархату. Вера Федоровна Вяземская просила купить в Торжке и прислать ей вышитые пояса, и Пушкин с готовностью взялся выполнить это поручение.

Пояса, или, как тогда говорили, "поясы", были куплены и отправлены в Москву.

С дороги Пушкин писал Вере Федоровне:

"Спешу, княгиня, послать вам поясы"...

А еще через неделю, уже из Михайловского, в письме к Вяземскому спрашивал:

"Получила ли княгиня поясы и письмо мое из Торжка?"

В конце послания он снова вспоминал о своем торжокском подарке и шутил:

"Ах! каламбур! Скажи княгине, что она всю прелесть московскую за пояс заткнет, как наденет мои поясы".

Видно, работа торжокских золотошвей была действительно хороша, если Пушкин отзывался о ней столь лестно.

Так торжокское золотое шитье снова вошло в историю, - теперь вместе с именем великого поэта.

Об этом шитье еще не раз мелькнет у русских писателей добрая строка.

Одну из глав "Войны и мира" Лев Толстой начал описанием ямщицкой станции в Торжке, куда к Пьеру Безухову пришла местная жительница, предлагая купить вышитые туфли. Лесков писал о шитых золотом торжокских рукавицах. Поэт пушкинской поры Веневитинов упоминал о шитье. А великий драматург Островский, собирая здесь материал для "Грозы", любовался красивым вышитым нарядом девушек-красавиц и долго об этом помнил. И ведь верно: что же это за Торжок без красивой вышивки? А что за красота, если ее не помнят всю жизнь и не рассказывают о ней другим?

З. Кошкарова. Плато

Мне не раз доводилось встречаться с торжокскими искусницами.

"..Говорок у Клавдии Яковлевны певучий, старинный. А сама она словоохотлива. Всех называет на "ты", по-свойски, по-дружески. Рассказывает неторопливо, в добрых глазах ее нет-нет да и мелькнет добрая лукавинка: мол, не со зла шучу, а для ласки.

- У меня возраст округлый - семьдесят лет. По паспорту-то меньше: я еще давно убавила года. При старом строе стариков на работе не почитали, они в забытье оставались. Это теперь, при советской власти, другое положение. Отец у меня глину возил, для гончарных нужд, а тетки вышивали. И я без малого шестьдесят лет тружусь с иголкой да шилом. Все больше для церквей вышивала - митры, плащаницы, ризы и всякие другие наряды,- сейчас и названия-то даже позабыты. Чисто-начисто следовало исполнять работу: боже избави, на левую сторону золотинку пропустить!

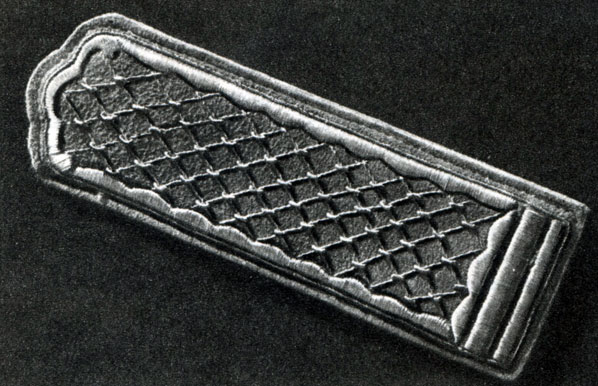

Деталь шитой золотом сумки-кисета

Жил у нас в Торжке Дмитрий Дмитриевич Романов, хороший человек. Именьице у него маленькое находилось неподалеку. Образование он получил в Париже, видишь ли. Оттуда же навез к нам в Торжок семян всяких растений, всё пробовал привить на русской земле. Ну что ж, удавалось. Парк вокруг его дома - просто райские кущи. Работал он в земстве и рассуждал очень даже по тем временам смело, так что за свои справедливые мысли состоял под постоянным наблюдением у полиции. Золотым шитьем интересовался. Нам давал добрые советы: "Вы, говорит, про торжокские приемы не забывайте и у природы учитесь - она щедра и на узоры и на краски". В ту пору вскрылось крупное безобразие: царское морское ведомство заказывало шитье для адмиралов и офицеров - на мундиры, погоны и фуражки, а матросикам - нарукавные знаки. Подрядчики и сплутовали: в ведомостях ставили серьезные цифры, а мастерицам платили гроши. Скандал замяли, - ворон ворону глаз не выклюнет. А Дмитрий Дмитриевич предложил: "Надо при земстве создать кустарный отдел. Пусть златошвеи сдают туда свою работу, чтобы никто их трудовой копейкой не попользовался". Так и поступили в тысяча восемьсот девяносто четвертом году.

Шитая золотом сумка-кисет

Вот этот самый Романов как-то мне говорит: "В воскресенье поедешь работать ко мне в имение. Будут еще три мастерицы". И верно: приехали, кроме меня, Клавдия Цигловская, Настя Егорова, четвертую забыла - нись Седова, нись еще кто. Всем нам тогда едва по шестнадцать исполнилось, совсем девчонки. А Дмитрий Дмитриевич с нами, как со взрослыми: "Вот вам, мастерицы, материал, вот нитки. Работа секретная. Я на вас надеюсь, не то мне плохо будет". Написал слова на бумажке: вышить их требуется. Это что-то вроде песни было, да такой насмешливой,- как царь велел жандармам искать крамолу и что из этого получилось: "У студентов под конторкой пузырек нашли с касторкой. У рабочих под кадушкой соли взяли фунт с осьмушкой". И так далее, всего-то я не упомню - ведь с того дня прошло пятьдесят с лишним лет. На большом полотнище за день вышили мы эту песню красной гладью. Может, лучше бы и золотом, да ведь по золотому узору нас в два счета бы узнали. А так ходило полотнище по рукам, все читали и над царем с жандармами смеялись.

После революции рассказывали, что жандармы против Дмитрия Дмитриевича Романова целое "дело" завели. Ну, а концов так и не нашли: мы-то ведь молчали. А Дмитрий Дмитриевич на своих добрых затеях разорился и в тысяча девятьсот пятнадцатом году умер.

Клавдия Яковлевна Кротова придвинула пяльцы, и золотая нитка стежок за стежком стала ложиться на красный бархат большой нарядной скатерти.

Как это: быть в Торжке и не зайти в школу золотошвей, не поговорить с Клавдией Васильевной Хилевской, заслуженной учительницей, которой уже под девяносто лет! По ее собственным словам, она "сверх положенного для пенсии срока проработала тридцать лет".

Неторопливая в движениях, снежно-седая, с лицом, на котором почти вековая жизнь оставила заметные следы сетью морщинок, и все же с чистым и открытым молодым взглядом, она так и светилась радушием и приветливостью.

Показала рукопись:

- Пишу о нашем искусстве, о девушках "золотые руки", о прошлом.

Как хорошо она помнила старый Торжок, как интересно о нем рассказывала!

- В девичестве у меня фамилия - Кисельникова. Отец мой разыскал в древних книгах сведения о предке, мастеровом Терёхе Киселе. Прадед мой, Дмитрий Максимович, считался первейшим швецом рукавиц.

Она рассказывала, как, трудясь от зари до зари, швея вырабатывала в старое время гривенник в день, а при особо выгодном заказе - двугривенный. Лихорадило промысел: раздобудут большой заказ - работают мастерицы, а нет - принимаются за кружева или копаются на огородах: как-то надо прокормиться. То двести девушек сидят за пяльцами, а то и двадцати не наберешь. То медаль на выставке в Лондоне за тончайшее мастерство, а то, как говорится, "зубы на полку" и слезные просьбы о выдаче пособия в земство, ведавшее при царе кустарными промыслами. А пособие в ту пору выдавали только самым знаменитым мастерицам, и то в виде исключения, по явной безработице.

Футляр для расчески

В нужде жили торжокские вышивальщицы, но знающие люди говорили:

"Не только у вас так. Всюду на Руси гибнет золотошвейное мастерство".

А как это мастерство любили золотошвеи!

Один из знатоков народного искусства писал, что золото-швей "занимала каждая деталь работы, усик и завиток рисунка.

Сумочка

К мелочам своего мастерства они относились, как к чему-то живому, дающему пищу уму, удовлетворяющему их творческие потребности. Склоняясь на пяльцы, в этих созданиях иглы они находили забвение своей бесцветной и полной лишений жизни".

Те люди, которые понимали красоту древнерусского золотого шитья, знали и о его бедственном состоянии. Но что они тогда могли поделать?

Замечательный русский художник Николай Рёрих возмущался. Он писал:

"В Торжке, даже по гимназическим географиям знаменитом своим шитьем, не так давно была устроена земская школа с целью поддержать это ветшающее рукоделие и обновить его возвращением к старинной превосходной технике. Дело пошло на лад. Казалось бы, чего лучше, нашлась опытная руководительница и школа имеет прямое, отвечающее местным запросам назначение; вы подумаете, что новое земство позаботилось о расширении этого удачного дела? Ничуть не бывало. Оно нашло школу излишнею и на днях совсем упразднило ее, на погибель бросая исконное местное ремесло. При таких условиях для себя разве сумеет народ сделать что-нибудь красивое? Единственно, если будет прочная почва, можно ждать и доброе дерево".

Прочная почва образовалась только после революции.

Клавдия Васильевна рассказывала:

- Впервые меня, директора школы золотошвей, спросили, а что вам надо, в чем нуждаетесь, хватает ли преподавателей, есть ли оборудование.

Началось обучение - не на дому, а в мастерских, не как бог на душу положит, а по разумной, продуманной программе.

Мне удалось попасть в святая святых золотошвейного искусства, и только тогда понял я, сколь сложен путь к мастерству.

Сначала надо взять плотную бумагу и клейстером склеить ее вдвое. Да так, чтоб без кисти, а рукой; попадет комочек - беда. Склеила - отутюжь, но не утюгом, а... бутылкой или толстым круглым карандашом.

Подсушится такой самодельный картон у печки или под прессом, и можно через копирку перевести узор, а потом аккуратненько вырезать его и наклеить на материал - сафьян, замшу, бархат, сукно, уже натянутые в пяльцах.

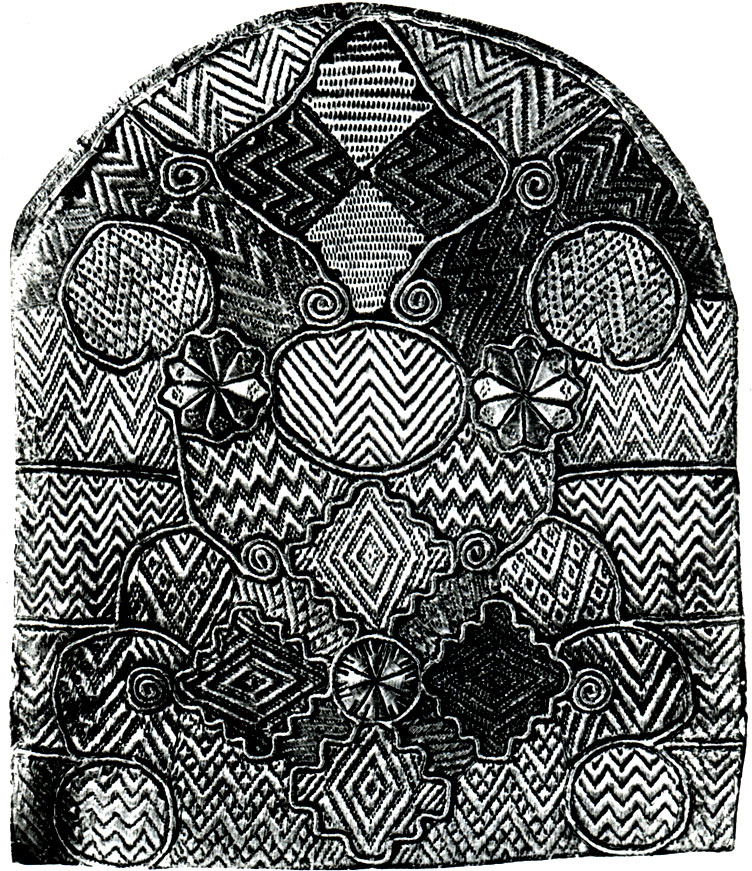

Золотое шитье на головном уборе (XVIII век)

Только после того, как сделанная "заготовка" просохнет, собственно, и начинается вышивание. Материалы и инструменты должны быть под рукой. Это маленькое тонкое шильце, ножницы, наперсток и золотая нить - волоченая (тянутая), пряденая или граненая, на остроносой катушке "витейке".

Мастерица левой рукой держит иголку с белой ниткой, а правой прокалывает материал у самой кромки узорного картона. Нащупала кончик шильца, приладила иголку, вытянула ее и оставила нитяную петельку. В эту петельку вдевается золотая нить с витейки, а иголка с белой ниткой опять ушла вниз, под материал. Так и получается : белая нить не видна, а золотая - только на поверхности материала.

Слово "монументальный" объясняется в толковых словарях так: "грандиозно-величественный, производящий впечатление мощности", или: "солидный по внешности и внутреннему содержанию".

Казалось бы, какое отношение это слово может иметь к вышивке? Но про шитье золотой нитью часто говорят, что ему свойственна монументальность. И это верно. Когда мастерица выполняет работы так называемым "высоким шитьем", подкладывая под основную часть узора картон, или когда дает "кованый" шов, украшение получается как бы литое, массивное - одним словом, монументальное.

"Литой" шов - самый популярный в Торжке. Золотинка укладывается плотно одна к другой, будто это единый слиток.

Но применяются и другие швы. В школе учат шестнадцати разным, а всего их свыше ста. Очень труден двухсторонний, когда работу можно смотреть хоть с лица, хоть с изнанки. Вернее, изнанки тут нет - ведь и та и другая сторона лицевая. Есть сложный - "гусем", тоже кованый, но в этом случае поверхность шитья получается гофрированная, складчатая. Есть "петелькой", когда на ровном расстоянии на нити возникают красивые петельки. Есть "плетешок" - шитье золотой плетеной ниткой без картона, а есть шов канителью - золотой закрученной проволочкой, похожей на пружинку. "Корзинкой" называется шитье клетками, вроде шахматных, где светлые клетки выполняются золотом, а темные - шелком.

В старое время мастерицы очень образно именовали разные швы. Тут и "денежка простая", и "денежка с крестиком", и "ягодка с рядками", и "ягодка с черенком", и "копытечко", и многие другие.

А то еще украсят разными фигурными металлическими накладками.

Учение начинается с того, что молодая мастерица режет из бумаги узоры и "запяливает" материал. Потом ей дают зашить золотом маленький, десятисантиметровый бумажный "столбик". Если за шесть уроков удастся сделать это, доверяют зашить "волну". Потом "дулинку" - фигурку, напоминающую челнок или толстую скобку, а за ней последовательно - "ягодку", "ветку", "огурчик", "звездочку" и "колосок".

Три года учатся золотошвейному искусству девушки в Торжке, и только после этого могут они готовиться к первой вышивке по собственному рисунку.

Терпение и упорство в соединении с талантом к рисованию и художественным вкусом помогают создавать те удивительные произведения, за которые Клавдия Васильевна Хилевская ласково хвалит: "Ну что ж, хорошо. Это удалось тебе, милая!" - а жюри международной выставки в Нью-Йорке или Милане присуждает золотые медали и почетные дипломы.

Людмила Семеновна Филонова и по стремлению и по образованию художница-вышивальщица. Именно по этой специальности она с отличием окончила Московское художественно-промышленное училище имени Калинина. Затем побывала во многих местах, где традицией стала русская вышивка. Смотрела, как идет работа в поселке Крестцы, Новгородской области, где издавна вышивают по сетке- такую вышивку мастерицы называют "филейной". Двенадцать мастериц - "строчей" - знаменитого своими ремеслами горьковского Городца по ее рисунку выполнили занавес, которым потом любовались посетители выставок. Бывала Филонова во многих наших городах и всюду давала добрые советы как художник, и всюду училась сама у народных мастериц-вышивальщиц.

В Торжок Людмила Семеновна заезжала и раньше. На этот раз ей надо было посмотреть, что девушки готовят к очередной выставке декоративного искусства.

Филонова сидела у окна, а молодая мастерица Тамара Перепелкина несмело подошла к ней, тихо сказала:

- Я хочу показать рисунок.

Людмила Семеновна подбодрила ее:

- Покажи. И не стесняйся. Одной ведь трудно, я это по себе знаю. Бывает, сделаю что-нибудь дома, а потом иду к матери: "Посмотри. Что скажешь?"

Тамара улыбнулась. Это хорошо, что с москвичкой можно запросто поговорить. Она развернула лист бумаги. На нем узор.

- "Еловые шишки",- прочитала Филонова.

Будь Тамара посмелее, она бы могла рассказать, откуда появился этот узор. Как-то в воскресенье молодежь отправилась гулять в лес, километра за четыре от города. Девушка увидела на елке красивую ветку с шишками. Соблазнилась и сорвала. Принесла домой, повесила на стену и все продолжала смотреть на нее. А потом подумала: "Ведь и рисунок такой можно сделать". И сделала.

Филонова похвалила новый узор.

- Только очень-то не загружай подробностями,- посоветовала она.- Попросторнее, полегче лучше будет.

И так же просто, как начала разговор с девушкой, Филонова показала ей свой рисунок "Птички": на синем фоне возле золотого куста с раскинувшимися на обе стороны цветами сидят две птички-невелички.

- Ой, как ладно-то, как красиво! - вырвалось у Тамары. О многом переговорили тогда художница и мастерица. Филонова делилась с девушкой своими мыслями:

- Иные говорят: ну как это совместить - старинное золотое шитье, которое славилось на русской земле еще много веков назад, и... спутники, ракеты, полеты на Луну? А по-моему, тут противоречия нет. Ведь в наш век, в канун коммунизма, люди стали еще ближе к красоте, они ее и ценят дороже.

И верно. Сколько прекрасных и очень современных изделий могут создать торжокские золотошвеи: и богатое шитье скатерти, и наволочки на подушки для дивана или тахты, и переплеты альбомов, почетных адресов и грамот, и женские сумочки, и многое другое, что подскажет фантазия вышивальщиц. А главное, смысл торжокского искусства стал совсем другой, чем раньше: было время, вышивали торжокские красавицы роскошные платья для царей и цариц, камзолы екатерининским вельможам, разные церковные украшения. Теперь же мастерицы создают свои прекрасные произведения товарищам по труду, таким же представителям народа, какими являются сами.

- Так ведь, Тамара? - улыбнулась Филонова.

- Так! - согласно кивнула головой Перепелкина.

Работа с золотыми нитями, которую она считала скромным женским рукодельем, предстала теперь как подлинное народное искусство.

Вот почему она села на свое место с сознанием, что ей предстоит сделать что-то хорошее.

Сотни золотых нитей снова блеснули в руках мастериц.

Remont-tiguan.ru

Ремонт блока цилиндров двигателя ремонт двигателя фольксваген тигуан remont-tiguan.ru.

remont-tiguan.ru

|

ПОИСК:

|

При копировании материалов проекта обязательно ставить ссылку:

http://artyx.ru/ 'ARTYX.RU: История искусств'