передняя азия

древний египет

средиземноморье

древняя греция

эллинизм

древний рим

сев. причерноморье

древнее закавказье

древний иран

средняя азия

древняя индия

древний китай

НОВОСТИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БИБЛИОТЕКА

В глубь народного творчества

Книга Александра Калимовича Чекалова - одна из последних его работ. Ему не пришлось принять участие в ее подготовке к печати. В ней не хватает нескольких заключительных страниц. Тем не менее было решено выпустить ее в том виде, в каком она осталась после безвременной кончины ее автора. Она несет на себе такую отчетливую печать его незаурядной одаренности и творческой зрелости, что и в таком, не вполне завершенном виде, конечно привлечет к себе внимание читателя и одарит его моментами чистой и высокой радости. Не предваряя того, что может заметить всякий при чтении этой книги, хочется обратить внимание на то, что в ее тесных рамках А. К. Чекалову удалось проявить лучшие особенности своего своеобразного и плодотворного подхода к искусству.

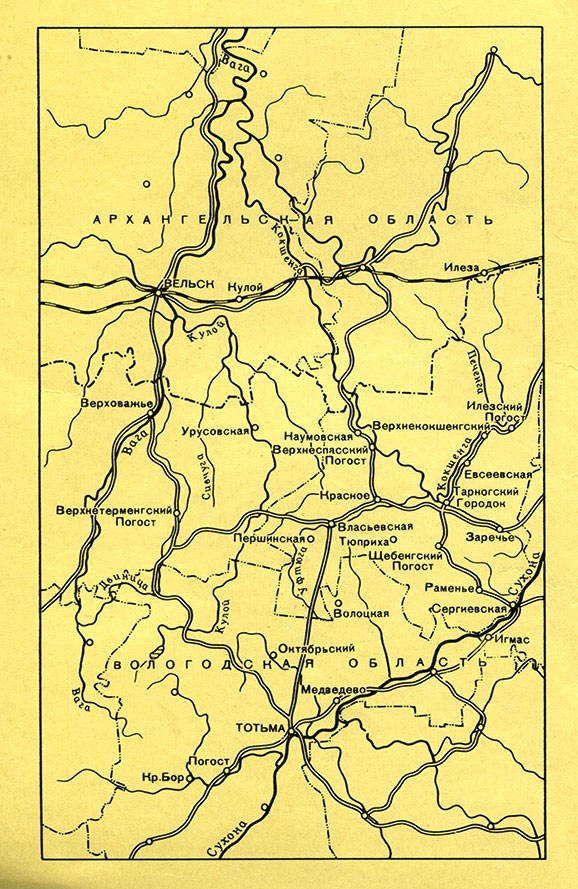

Карта. По реке Кокшеньге

Соответственно общему характеру всей серии "Дороги к прекрасному" книга эта задумана в качестве путеводителя по малоизвестным местам и неисхоженным тропам в окрестностях реки Кокшеньги. Читатель получает множество полезных советов: какой ему избрать маршрут, на чем остановить главное свое внимание. Автор как бы берет его за руку и ведет туда, где можно найти больше всего достопримечательностей. Он мысленно усаживает его в маленький местный самолет и предупреждает обо всем том, что оттуда открывается взору. Здесь видны полосы синего люпинуса, там - голубые поля льна. И повсюду царит непривычная горожанину тишина ("видимая глазом, воплощенная в линии горизонта",- замечает автор). Автор ведет читателя в лесную чащу, и здесь у него на глазах рождается ручей, торопливо выбивается тонкой струйкой из-под елок, звенит камнями, причудливо петляет среди холмов и, наконец, выходит на свободу. Этому чуду природы посвящены высоко поэтические строки.

Задача служить читателю путеводителем - это всего лишь первый слой авторского замысла. Пока мы летим в маленьком самолете, А. К. Чекалов занимает нас рассказом о всем том, что в итоге своих усидчивых библиотечных занятий он извлек из старинных источников по истории этого края. Ему пришлось немало потрудиться, но сведений сохранилось немного. И все же картины природы приобретают новое измерение, когда мы знакомимся с судьбой людей, населявших этот край. Нам сообщается история чуди, следы которой сохранились преимущественно в названиях селений и рек, история славянской колонизации и распространения монастырей, драматическая биография отца Агапита, сведения о пережитках язычества и о судьбе местных старообрядцев, наконец, о чертах нового в жизни и быту наших современников. Письменных источников имеется немного. Но в Историческом музее в Москве хранится огромный деревянный ковш-скопкарь начала XVII века, работа мастера с берегов Кокшеньги.

Значение книги А. К. Чекалова далеко не исчерпывается полезными для путешественников советами. Попутно с повествованием о делах минувших дней автор предается раздумьям. Все, что рассказано им, согрето глубокой и неподдельной симпатией к этому уголку нашей родины. Это вовсе не значит, что он стремится поднять значение тех мест, куда мы совершаем мысленное путешествие. С первых страниц он предупреждает читателя, что тот не найдет здесь выдающихся памятников деревянного зодчества, которыми славится русский Север. И вместе с тем его книга доказывает, что внимательный, вдумчивый и любящий свой предмет автор может из самых скромных, рядовых произведений искусства извлечь много-много ценного. Симпатия автора служит ему надежным ключом к пониманию истории края, характера людей и особенностей их искусства. Мы узнаем, с каким гостеприимством встречают гостей местные жители, колхозники. Беседы с ними оказали автору немалую помощь в понимании и прошлого и настоящего.

Он не скрывает своей тревоги по поводу судьбы тех стародавних добрых нравов, которые с проникновением на Север современной техники заметно исчезают. Его заботит и судьба старинных памятников искусства, которые заслуживают сохранения.

Все сказанное служит всего лишь вступлением к главной части. Автор неторопливо оглядывается по сторонам, стремится вникнуть в жизнь и характер людей и лишь затем начинает разговор, ради которого стоит пуститься в трудное путешествие в этот край. Его больше всего поражает, что памятники искусства, которые мы привыкли видеть в музейных витринах или в пыльных запасниках, здесь не отгорожены преградой от зрителя. Можно подумать, что здесь поистине свершилось то, о чем современный горожанин может только мечтать: искусство вошло в каждодневную жизнь человека. Народная резьба, росписи, шкатулки, шитые полотенца живут всей полнотой жизни в избе колхозника как неотделимая часть художественного целого - русской деревни и природы Севера.

Не заявляя об этом открыто, автор дает понять, что все пути и маршруты, о которых идет речь в его книге, ведут к одному драгоценному и неиссякаемому источнику, к кладезю народного творчества. Нужно читать и перечитывать страницы книги А. К. Чекалова, посвященные избе, ее убранству, предметам домашнего обихода северного крестьянина. Это совсем не скучные музейные описания и не восторженные словоизлияния. В каждом определении, в каждом эпитете автора проглядывает настойчивое стремление доискаться смысла народного творчества, понять назначение предмета, раскрыть его пластический характер, вникнуть в то, как любимый материал народного художника - дерево - требует от мастера определенной формы, и как он отвечает на эти требования своим творчеством, и как из этого диалога рождается прекрасное искусство.

В характеристиках А. К. Чекалова нет никакой красивости. Но он всегда находит в народном языке образные выражения, которые способны дать почувствовать пластическую природу народного искусства. Он ценит цельность каждого произведения, начиная с крестьянской избы и кончая солоницей. Красота крыльца - это красота ветки, которую выбрасывает ствол. Столы и лавки - это не мебель, а "встроенное оборудование" избы. Яркие краски вносят в нее радость, как солнечный луч, падающий через окно. А. К. Чекалов никогда не ограничивается общими впечатлениями, но зовет читателя к вдумчивому разглядыванию предмета. Через искусство ему удается заглянуть в самые глубины народного самосознания. Все, что выходит из рук крестьянина, несет на себе отпечаток его усилий, "великой страды народной", и вместе с тем сверкание красок создает впечатление праздничности.

Книга А. К. Чекалова ведет нас от одной деревни к другой, от избы к избе. Она зовет нас заглянуть в самые глубокие пласты творчества. Мы становимся свидетелями рождения искусства из потребностей жизни, как в лесной чаще мы были свидетелями рождения реки.

Нужно надеяться, что эта книга пробудит в читателе желание побывать в тех краях, которые были так дороги ее автору. Историку искусства она послужит примером того, как подходить к народному искусству, как вскрывать его смысл, как понимать его язык, как оценивать его красоту.

М. Алпатов

|

ПОИСК:

|

При копировании материалов проекта обязательно ставить ссылку:

http://artyx.ru/ 'ARTYX.RU: История искусств'