передняя азия

древний египет

средиземноморье

древняя греция

эллинизм

древний рим

сев. причерноморье

древнее закавказье

древний иран

средняя азия

древняя индия

древний китай

НОВОСТИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БИБЛИОТЕКА

Деревянная посуда

Объемная - или "облая", то есть массивная, топорная-резьба часто сочетается с выдалбливанием и высверливанием. Так изготовлялась различная деревянная посуда, которая во множестве сохранилась в деревнях Кокшеньгского края. Наиболее архаичны по форме огромные, метровой высоты ступы, аналогичные тем, которые были найдены при раскопках древнего Новгорода. В той же технике изготовлялись долбленые корыта-"ночвы", "сельницы" и другие кухонные сосуды. Более тщательно и из более ценных пород дерева вырабатывалась столовая посуда. Кое-где можно еще встретить старинные ковши-скопкари и ендовы, иногда сохранившие следы темперной росписи. В Государственном историческом музее в Москве хранится очень крупный ковш-скопкарь с Кокшеньги, сохранивший следы надписи черной краской по борту: "лета 1612-го сделан ковш Ивана Панкра...", и белой краской: "... ковш Григорьев сына Романова". Это наиболее древний из датированных ковшей Севера. Для питья изготовлялись небольшие ковшички с фигурной ручкой, с тонкими, как скорлупка, стенками.

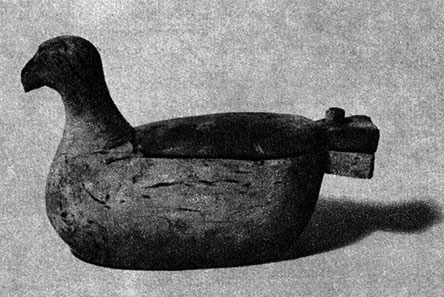

'Уточка' - деревянная солоница. Деревня Ермолинская

Возможно, что дорогая посуда поступала на Кокшеньгу из Тотьмы и из Великоустюжского района. Вместе с тем сюда не проникали вещи с северодвинской росписью, что говорит о существовании строго разграниченных зон распространения местных изделий.

Кружка для кваса. Деревня Новгородовская

Особенно хороши скульптурно-резные фигурные солоницы Кокшеньги. Они крайне разнообразны по форме, но все так или иначе воспроизводят облик водоплавающей птицы. Правда, изображение всегда строго стилизовано, архитектурно-орнаментально и никогда не переходит той границы, за которой начинается плоский натурализм и вещь утрачивает свою предметную, функционально оправданную красоту. Напротив, в форме солоницы чаще всего подчеркивается и выявляется конструктивное начало, что нисколько не снимает фантастической живости, юмора и образного богатства, вложенного народным резчиком. Некоторые солоницы похожи на сказочного лебедя, иные на утицу, порой двуглавую. В Вельском музее хранится экземпляр, которому придан облик птицы-коня, плывущего подобно горделивому кораблю.

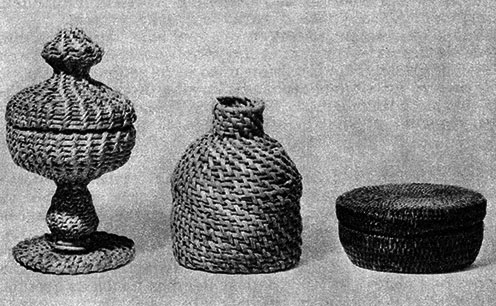

'Корневушки'

В деревнях попадаются еще классические по форме образцы солониц, изготовленные, по-видимому, не позднее середины XIX века, седые от пропитавшей их насквозь соли, но не имеющие ни одной трещины! Поражает гармоническая согласованность очертаний, тонкое чутье в использовании узора и органичное сочетание экспрессии с композиционной логикой.

Сопоставляя известные кокшеньгские солоницы, можно сделать вывод, что именно здесь был центр сосредоточения наиболее совершенных и развитых по форме солониц - лебедей, первоначально, в XVII-XVIII веках, воспроизводивших в дереве серебряные сосуды.

Многочисленные бондарные изделия - всякого рода кадушки, ушата, шаечки, бочонки - естественно, более жестки и однообразны по форме. Но и здесь художественный вкус проявляется в хорошо найденных пропорциях.

Иногда та или иная деталь, например, ручка или крышка, получает скульптурные очертания конька, уточки.

Большое распространение в прошлом имели вещи, сплетенные из тонких расщепленных корешков сосны или ели. Частое и мелкое плетение похоже на зернистую ткань, где вместо нитей использованы прутья. Корзинки, коробки, баулы, выполненные такой техникой, настолько плотны, что в них можно хранить даже сыпучие продукты.

|

ПОИСК:

|

При копировании материалов проекта обязательно ставить ссылку:

http://artyx.ru/ 'ARTYX.RU: История искусств'