передняя азия

древний египет

средиземноморье

древняя греция

эллинизм

древний рим

сев. причерноморье

древнее закавказье

древний иран

средняя азия

древняя индия

древний китай

НОВОСТИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БИБЛИОТЕКА

Работы Доменико Трезини по планировке и застройке Стрелки Васильевского острова в Петербурге

Творческая биография Д. Трезини до сего времени мало изучена. Вместе с тем именно этому архитектору выпала счастливая доля возглавлять строительство Петербурга в первое тридцатилетие его существования. Как известно, берега Невы в середине второго десятилетия XVIII в. были единственным местом России, где разрешалось возводить каменные здания. Таким образом, Д. Трезини оказался одним из ведущих архитекторов очень важного периода, когда формировались новые градостроительные принципы и новый подход к решению архитектурных задач.

Настоящая статья посвящена изучению одной из главных работ архитектора — планировке и застройке восточного мыса Васильевского острова, который являлся и является поныне неотъемлемой и важнейшей частью архитектурного центра Ленинграда. В трудах по истории Петербурга-Ленинграда, истории русской архитектуры и градостроительства в целом ансамблю на Васильевском острове и отдельным его сооружениям всегда отводилось серьезное место. Тем не менеее история планировки и застройки этого района (особенно в XVIII в.) освещена далеко не полно. Большое количество ценных документов, хранящихся в архивах Москвы и Ленинграда, все еще остается вне поля зрения исследователей. Автор данной статьи поставил перед собой задачу выяснить на основании архивных материалов (в значительной степени привлекаемых впервые) подлинную роль Доменико Трезини в планировке и застройке Стрелки Васильевского острова в первой трети XVIII в.

В литературе сведения об этом весьма лаконичны и в основном констатируют факт существования площади в проектах планировки острова петровского времени. Что касается Трезини, то его участие сводится к строительству двух сооружений: здания Двенадцати коллегий и Гостиного двора ( Несмотря на то что еще в 1953 г. были опубликованы (М. В. Грозмани [Иогансен]. Строительство и первоначальный облик здания Двенадцати коллегий.— «Вестник Ленинградского государственного университета». Л., 1953, № 6, стр. 109, 111) данные о создании Д. Трезини проекта главной площади столицы, мыслившейся как административно-торговый центр, почти во всех изданиях, появившихся в 1950—1960-е годы, не было проявлено интереса к этому проекту. Авторы, рассматривая творчество Трезини, либо просто о нем ничего не писали, либо упоминали мимоходом. В. Шилков отмечал, что здание Двенадцати коллегий «должно было войти в ансамбль проектируемой площади» (В. Ф. Шилков, Архитекторы-иностранцы при Петр1.—«Русская архитектура первой половины XVIII в.». М., 1954, стр. 124). Г. Г. Гримм считал, что оно «должно было войти в целую группу сооружений, которые предполагалось воздвигнуть на Стрелке Васильевского острова, где было задумано в это время строительство нового административного и торгового центра» («История русского искусства», т. I. М., 1957, стр. 176). В книге М. С. Бунина «Стрелка Васильевского острова» (М.— Л., 1957, стр. 40, 167) хотя и говорится о намерении создать на восточном мысу острова правительственную площадь, но, по-мнению автора, проекты того времени «содержат... недостаточно ясно выраженную идею (ее.— М. И.) создания».). Однако, как показывает изучение документальных материалов, роль зодчего этим отнюдь не ограничивалась.

Освоение территории острова относится к первым годам жизни города, заложенного на берегах Невы. С 1707 и до 1714 г. весь Васильевский остров находился во владении А. Д. Меншикова. Территория его восточной оконечности, которая непосредственно примыкала к княжеской усадьбе, была мало обжита. На ней кое-где были разбросаны деревянные постройки для крепостных, да возвышалось несколько лесопильных мельниц (Данная стадия освоения острова зафиксирована на плане, выполненном в 1714 г. майором Леспинасом (bespi-nass, ЦГАВМФ, ф.). В застройке острова этих лет Доменико Трезини участия не принимал.

Новый этап в истории острова, и в том числе Стрелки, неразрывно связан с перенесением столицы России из Москвы в Петербург. Несмотря на старания исследователей, до сих пор не удалось найти указ Петра I об отводе Васильевского острова под основной район столицы и о том, кому из архитекторов было поручено составление первоначального проекта его генерального плана. Вместе с тем сохранилось довольно много чертежей с изображением проектов планировки острова, относящихся к первой четверти XVIII в.(ЦГВИА, ф. 418, оп. 1, д. 22420; оп. 2, д. 5. ЦГАВМФ, ф. 3.—«Л», оп. 34, д. 2418. Гравированные планы, изданные в 1716—1717 гг. в разных городах Европы (см. подробнее прим.9). Копии чертежей первой четверти XVIII в., выполненные в 1830-х годах для атласа Петербурга А. Л. Манером и др.)

Отсутствие на них подписей составителей и дат послужило причиной того, что в настоящее время существует несколько точек зрения относительно участия в разработке генерального плана Петербурга Д. Трезини, Г. И. Маттарнови и Н. Ф. Гербеля

(П.Н.Петров (П.И.Петров. История Санкт-Петербурга... СПб., 1885, стр.52) называет Маттарнови составителем подробного плана города (проекта расположения кварталов Васильевской» острова), выполненного по идеям Трезини. Л. А. Ильин (Л. А. Ильин. Прошлое планировки Васильевского острова.— «Вопросы коммунального хозяйства», 1927, № 1, стр. 27) и М. С. Бунин (стр. 28,36, 43) считают, что Маттарнови и Гербель участвовали в разработке генерального плана Васильевского острова. Л. Р. Куракин (Л. Р. Куракин. Массовая застройка Петербурга в XVIII в. МИСИ. Диссертация, 1947) и А. В. Бунин (А. В. Бунин. История градо строительного искусства, т. 1. М., 1953, стр. 371) одним из авторов проектов генерального плана Петербурга также называют Гербеля. Отсутствие в книге А. В. Бунина датировки проекта и указания на место хранения, а также его воспроизведения не позволяет установить, о каком конкретном чертеже идет речь. С мнением вышеназванных авторов нельзя согласиться. Хотя Маттарнови и находился в эти годы в Петербурге, но он был «архитектором гротир-ного и фонтанного дела» и привлекался главным образом к строительству пригородных резиденций. Кроме того, ни в одном известном нам документе того времени имя его ни разу не называется в связи с составлением генерального плана застройки Васильевского острова. Что же касается Гербеля, то он прибыл в Россию только в 1719 г. («История русского искусства», т. V. М., 1960, стр. 99) и заниматься проектированием в 1714—1718 гг. в Петербурге никак не мог.

Ошибка авторов, связывающих планировку Васильевского острова с именами Маттарнови и Гербеля, происходит, очевидно, из-за того, что они деятельность этих архитекторов по уточнению направления улиц на Адмиралтейском острове механически переносят на территорию всего города, включая и Васильевский остров (С. П. Луппвв. История строительства Петербурга в первой четверти XVIII в. М.— Л., 1957, стр. 51—53; ШЗ, т. V, № 3427).). Правильного мнения (на наш взгляд) по этому вопросу придерживаются только В. И. Кочедамов («Петербург — Ленинград. Историко-географический атлас?. Л., 1957, стр. 12, 14.),С. П. Луппов .(С.Я.Луппов. Указ, соч., стр. 36.) и А. Н. Петров (А.Н.Петров. Петербургский жилой дом 30—40-х годов XVIII столетия.— «Ежегодник Института истории искусств АН СССР», 1960. М.—Л., 1961, стр. 136.). Основывая свое суждение на изучении разных источников, эти исследователи пришли к одинаковому выводу, что автором и исполнителем проекта, по которому велось строительство на Васильевском острове, был архитектор Доменико Трезини. Все известные нам материалы целиком подтверждают это.

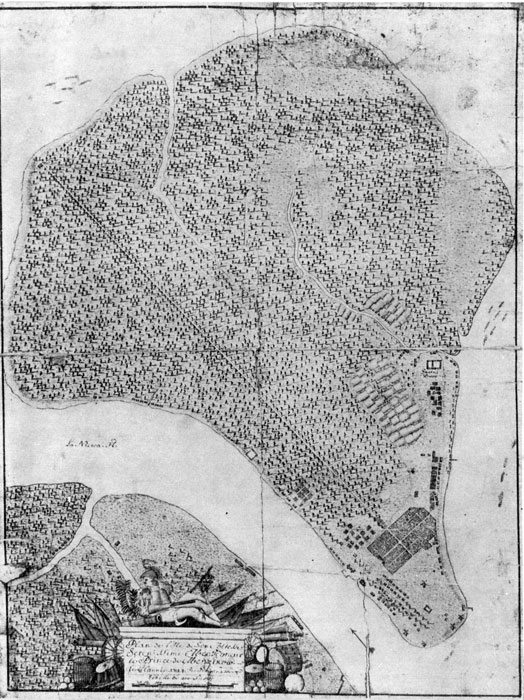

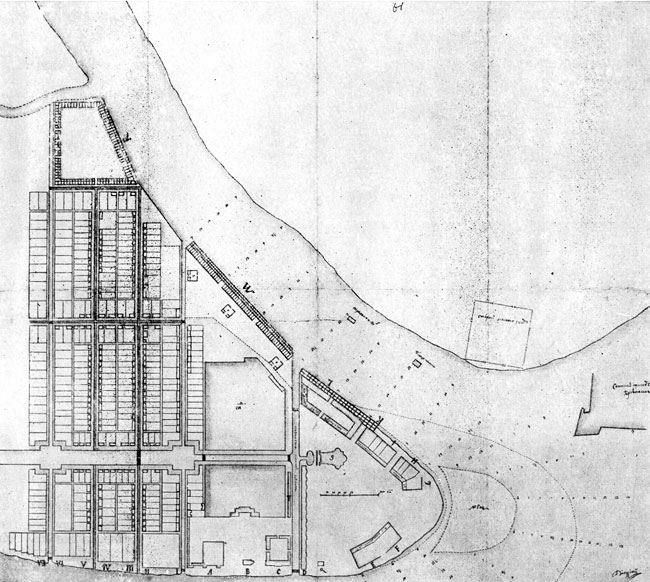

19. Леспинас. План Васильевского острова, 1714 г. ЦГАВМФ, ф. 3 — «Л», оп. 34, д. 2465.

Картина работы над проектом планировки Стрелки в данный период рисуется следующей. После снятия в 1714 г. Леспинасом плана острова и не позднее 4 ноября 1715 г. (дата издания указа о заселении острова купцами и мастеровыми (ПСЗ, т. V, № 2951.)) Трезини выполнил первый вариант проекта. Ибо трудно себе представить, чтобы Петр I разрешил бы без плана застраивать остров, территория которого рассматривалась им как центральный район города. Этот чертеж до нас не дошел, но судить о нем, как нам кажется, можно на основании воспроизведения проекта на широко известных генеральных планах Петербурга, гравированных в 1716—1717 гг. в разных городах Европы (Экземпляры гравированных планов хранятся в разных собраниях: в Государственном Эрмитаже, в Музее истории Ленинграда, Государственном Русском музее и яр. Они хорошо известны по воспроизведениям (см.: И. Н. Божерянов. С.-Петербург в Петрово время. СПб., 1901, стр. 90; «Очерки истории Ленинграда», т. 1. М.— Л., 1955, между стр. 128—129; М. С. Бунин. Стрелка Васильевского острова, стр. 37; О. Я. Луппов. Указ, соч., между стр. 48—49; Л. А. Медерский. Васильевский остров. Л.—М. 1958, стр. 10 и др.). Ни на одном гравированном воспроизведении нет имени автора плана. Однако был ли им Д. Трезини или другое лицо, для нас не так уж существенно. Значительно важнее то, что на плане изображена планировка Васильевского острова по предварительному проекту, выполненному, несомненно, им. Эта неподтвержденная документально атрибуция кажется убедительной по следующим причинам. Во-первых, план настолько утилитарен по замыслу и прост композиционно, что создателем его вполне мог быть инженер и архитектор Трезини, который за годы строительства Петербурга возвел немало построек и приобрел значительный опыт. Во-вторых, последующие генеральные планы острова, составленные Трезини, являются развитием основного замысла уже представленного в этом варианте. Трудно предположить, что Трезини, не участвуя в создании первоначального проекта, затем занимался бы его разработкой.). Изображенная на них планировка Васильевского острова отличается друг от друга незначительно. Это, несомненно, подтверждает нашу мысль о том, что все они воспроизводят один и тот же проект.

Из этих планов видно, что Васильевский остров уже рассматривался как центральный район жилой застройки города, которую намечалось вести равными участками прямоугольной формы. Прямолинейная сетка улиц и каналов делала планировку острова четкой, но вместе с тем сухой и однообразной. Один большой парк, несколько церковных площадей — вот все, что разнообразило монотонность сети жилых кварталов. На восточной части острова из существовавших построек сохранялась только усадьба Меншикова (занимавшая значительный участок от Большой до Малой Невы, ограниченный по новому проекту с востока и запада каналами). Остальная часть мыса, совершенно изолированная каналом от основной территории острова и усадьбы Меншикова, отводилась под застройку особо знатным персонам. При этом вести ее предназначалось равными по размеру кварталами, за которыми оставалось бы свободное пространство для площади. Кроме того, на западной границе мыса (вдоль восточного берега канала) должны были разместиться еще два больших прямоугольной формы квартала.

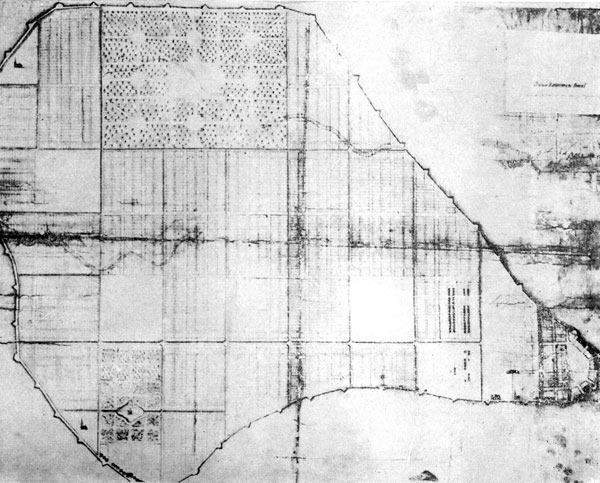

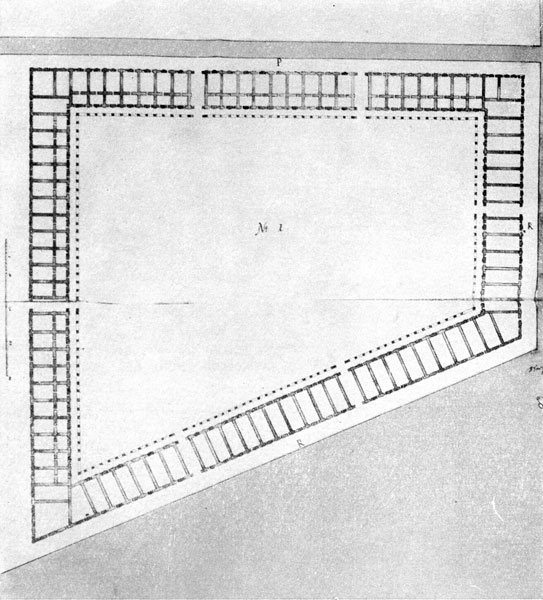

20. Д. Трезини. Проект планировки Васильевского острова, утвержденный Петром I, 1715 г. ЦГВИА, ф. 418, оп. 1, д.22420.

Первый вариант был чем-то вроде эскизного наброска, и по нему было невозможно прокладывать улицы, рыть каналы, отводить участки. Поэтому для реализации проекта необходимо было составить план, в котором были бы проработаны все детали. Такой чертеж был выполнен Трезини и утвержден Петром I до отъезда его в январе 1716 г. в двухлетнюю поездку по Европе. Он сохранился до наших дней и находится в ЦГВИА (ЦГВИА, ф. 418, оп. 1, д. 22420. Впервые план опубликован В. И. Пилявским («Архитектура Ленинграда». М.— Л., 1953, стр. 6). Этот чертеж не имеет ни подписи архитектора, ни даты. Последнее и явилось причиной появления противоречивых мнений о нем. В III томе «Каталога Военно-ученого архива Главного управления Генерального штаба», составленном Бендером (СПб., 1910, стр. 392, № 766), чертеж датирован «около 1717 г.» В дальнейшем большинство исследователей (Л. А. Ильин, В. А. Шквариков, Н. Л. Крашенинникова, А. Ожегов , М.С.Бунин и др.) считали временем его составления 1717 г. Этой же точки зрения придерживались и мы в статье, опубликованной в 1953 г. (М. В.Гровмани [Иогансен]. Указ, соч., стр. 108). Ряд авторов датирует его 1716 р. (например: Л. Р. Куракин, А. Н. Петров, В. И. Пилявский). А. Л. Майер (Описание к атласу С.-Петербурга, ч. I, стр. 34, хранящееся в ШИЛ), В. И. Кочедамов (Описание плана Петербурга 1717 г.—«Петербург— Ленинград. Историко-географический атлас», ч. I. Л., 1957, стр. 14) и М. С. Бунин.

(Стрелка Васильевского острова, стр. 35) приводят 1 января 1716 г. как точную цату, но ссылок на источники не дают.

Обнаруженные за последние годы новые материалы позволяют внести уточнения в датировку плана. В письме Петра I к Меншикову от 29 марта 1717 г. (ЦГАДА, ф. 198, оп. 1, д. 737, л. 95. Копия А. В. Макарова) ясно сказано, что до отъезда за границу им был утвержден чертеж, по которому должно было вестись строительство во время его отсутствия. Кроме т->го, в «реестре строениям при Санкт-Петербурге с которых лет зачаты были строиться», составленном Д. Трезини 1 февраля 1724 г., есть сведения о том, что «под регулярное строение отвод местам партикулярным людям по берегу реки Невы, по каналам и по улицам по чертежу, подписанному е.и.в. собственною рукою а чинено 1 генваря 1716» (ЦГИА СССР, ф. 467, оп. 73/176, Д. 35б, л. 36— 39). Из всех дошедших до нас подлинных чертежей петровского времени или известных по копиям только этот один лист имеет собственноручную резолюцию Петра I. Кроме того, предложенная на нем планировка полностью совпадает с тем, что было частично осуществлено на Стрелке в 1716—1721 гг. Все это позволяет считать, что рассматриваемый чертеж был утвержден 1 января 1716 г. Следовательно, он создавался в конце 1715 г., а не в 1716 или 1717 г.). Проект является дальнейшим этапом в развитии основного замысла, данного в первоначальном варианте. В отличие от него утвержденный чертеж был рабочим планом, по которому должно было вестись строительство. Этим и объясняется большая продуманность, конкретность и точность чертежа, изображение на нем существовавших протоков, предназначавшихся к засыпке, введение второго парка, новых площадей. Однако в планировку Стрелки существенных изменений внесено не было. Застройку ее по-прежнему предполагалось вести по периметру, разбив берег на 9 равных кварталов и оставляя центральную часть мыса свободной для устройства площади. Но теперь были уже точно определены размеры кварталов — 40 саженей по берегу Невы. Между ними оставлялись узкие проезды. Квартал мог принадлежать одному владельцу и быть застроен одним домом, мог быть поделен между двумя, тремя или четырьмя владельцами, которые соответственно возводили дома в 20 или 10 саженей по фасаду. Судя по изображениям на плане, все дома должны были быть каменными двухэтажными «на погребах» и выходить фасадом на Неву. Любопытно отметить, что Трезини проектировал в двух последних кварталах в северной части Стрелки ступенчатое расположение домов, широко примененное им в застройке берега Большой Невы. Очевидно этот своеобразный прием казался архитектору особенно удачным. Кварталы, намеченные вдоль первого канала (перпендикулярно к берегу Большой Невы), имели участки по 10 саженей и предназначались к застройке деревянными одноэтажными домами, фасады которых обозначены на плане. Но ни данным планом, ни предшествующим вариантом не предполагалось устройство порта, как это считает Л. А. Медерский (Л.А.Медерский. Указ, соч., стр. 9.).

По этому чертежу в течение 1716 г. и велись работы (ЦГАДА, ф. 9, разр. II, д. 28, л. 45 об. РИО, т. XXXIV, СПб., 1881, стр. 223 и др.). Тем временем иа русскую службу был приглашен известный французский архитектор Ж. Б. А. Леблон, которому поручили составить новый проект генерального плана города. К началу 1717 г. проект (ЛО ААН СССР, ф. IX, оп. 1, д. 625.) был готов, а также выполнен фасад дома для застройки набережных Невы (Подлинный проект Леблона обнаружить не удалось. Зато гравированных воспроизведений его сохранилось много. Они хранятся в ЦГАДА (ф. 198, оп. 1, д. 87, 88), Государственном Эрмитаже, Государственном Историческом музее и других местах.).

Проект Леблона был несомненно гораздо интереснее и выше по мастерству композиции, чем утвержденный план Трезини. Однако, несмотря на эту разницу, существующую между проектами Трезини и Леблона, в отношении планировки Стрелки Васильевского острова, они мало чем отличались друг от друга. Оба архитектора трактовали ее как изолированный район жилой застройки, где дома «для именитых» располагались на равных участках вдоль берега, а другие образовывали прямоугольной формы кварталы, расположенные параллельно первому каналу, соединяющему Большую и Малую Неву. Чертежи Леблона — генеральный план и типовой фасад каменного дома — были отправлены Петру I в Париж в начале 1717 г. на утверждение. Однако Петр, придававший чрезвычайно большое значение строительству новой столицы, отложил окончательное решение вопроса о плане города до своего возвращения в Петербург. А чтобы не было остановки в строительстве, он велел продолжать отводить участки по берегу по утвержденному чертежу Трезини, но с таким расчетом, чтобы незастроенными оставались те места, где по проекту Леблона должны были входить в Неву каналы. Кроме того, с незначительными изменениями, касающимися размеров оконных проемов, был утвержден присланный типовой проект каменного дома для застройки набережных. Вот что по этому поводу писал Петр I Меншикову 29 марта 1717 г. из Парижа: «О строении на Васильевском острову. Велеть ныне строить домы по берегу против первого чертежа, который мы в бытность нашу в Питербурхе подписали, только надобно оставлять места, где выводить в реку каналы против нынешнего Леблоно.ва чертежа, для того что по возвращении своем, которой выберем за лутчей так и станем делать, а который каналы оставяца те и после места застроить мочно, а ныне и сего строения что по берегу довольно будет, и чтоб те домы строили таким маниром каков при сем посылается чертеж под литерою «А».

И понеже по Леблоновым чертежам во всех полатных строениях, а особливо в Питербургских домах окны зело велики, а шпанцы меж ими малы, чего для ему объявите, чтоб в жилых полатах конечно окны менше делал, а в салах как хочет, понеже у нас не французский климат» (ЦГАДА, ф. 198, оп. 1, д. 737, л. 95. Текст приводится по копии кабинет-секретаря А. В. Макарова, так как подлинник обнаружить не удалось. Хранящийся в фонде 9 (разр. 1, д. 57, л. 595—596) автограф Петра I хотя и содержит сведения по тому же вопросу (пункты «а» и «в»), но не может быть принят за подлинник, с которого Макаров снимал копию, так как эти документы слишком отличаются друг от друга. Однако отдельные фрагменты текста у них совпадают. С большими погрешностями в передаче текста фрагмент автографа Петра I (пункт «В») опубликован В. Ф. Шилковым (см. в кн.: «Русская архитектура первой половины XVIII в.», стр. 158).).

Чертеж дома был размножен в Санктпетербургской типографии, так как в получении его были заинтересованы все владельцы десятисаженных участков, расположенных по берегу Невы, в том числе и те, кому отводились такие участки на Стрелке (ЦГАДА, ф. 198, оп. 1, д. 88, л. 16, 18, 20 и об. Первым приобрел чертеж архитектор Г. И. Устинов для постройки дома генеральше Т. Д. Полонской, которой на Стрелке был отведен третий участок (считая вверх по течению Невы от первого канала). Впервые об этой работе Устинова упоминается в книге A. Михайлова (А. Михайлов. Д. В. Ухтомский и его школа. М., 1954, стр. 12), однако в ней не указывается местонахождение дома. К 1721 г. дом уже имел «сверх погребов в Ява жилья палаты» (ЦГАДА, ф. 198, оп. 1, д. 969, л. 2—3 об.). Он хорошо виден на одном из рисунков X. Марселиуса (БАН РО, № 30253, л. 4). В числе других покупателей чертежа были князь А. А. Черкасский, порутчики А. Леонтьев и B.Арсеньев, участки которых составляли один квартал с домом Полонской, а также московский губернатор К. А. Нарышкин и вице-губернатор Петербурга С. Ф. Клокачев, чьи участки находились в северо-восточной части Стрелки по берегу Малой Невы). Остальные кварталы, разделенные на участки в 20 и 40 саженей, застраивались по другим проектам. Отдельные экземпляры гравированных чертежей «образцового дома» сохранились в деле 1717 г. «о строительстве на Васильевском острове домов по приложенному фасаду». Это хорошо известный по многократным воспроизведениям чертеж дома «для именитых» (ЦГАДА, ф. 198, оп. 1, д. 88. Проект Дома «для именитых» воспроизведен Н. И. Божеряновым («С.-Петербург в Петрово время», стр. 118). После 1901 г. этот лист многократно воспроизводился. Но почти везде изображался не весь лист, а только чертеж фасада, все остальные детали опускались, поэтому нигде и не изображена литера «А», о которой писал в письме Петр I. Только в сборнике очерков «Петербург Петровского времени» под редакцией А. В. Предтеченского (Л., 1948, стр. 139) лист воспроизведен полностью и в центре его над фасадом дома видна литера «А». Впервые авторство Леблона было установлено А. Н. Петровым (указ, соч., стр. 135).). Таким образом, автором широко известного проекта «дома именитых» был не Д. Трезини, которому приписывался этот проект, а Леблон, и составлен он был не в 1714 г., а между августом 1716 и январем 1717 г.

Итак, с 1714 г. застройка мыса Васильевского острова велась по плану Доменико Трезини. Каменные дома по берегу Невы строились как по чертежу Леблона, в который вносились изменения, так и по проектам других архитекторов.

Вероятно в конце 1718 или в 1719г. в »проект планировки Васильевского острова Трезини внес два существенных изменения (В пользу такой датировки говорят данные «ведомости мастеровых людей и переведенцев, обретающихся при строении Санкт-Петербургской фортификации», подписанной Д. Трезини и датированной 27 мая 1720 г. В ней указано, что «у дела модели Васильевского острова» находилось два столяра (ЦГИА СССР, ф. 467, оп. 4, д. 405, л. И). Значит, в начале 1720 г. изготовлялась модель острова. Несомненно это была проектная модель, создание которой было обычным в то время делом при возведении крупных сооружений (ЦГИАСССР, ф. 467, оп. 4, д. 102, л. 5, 6, 9 об.). Но какой проект она воплощала: утвержденный Петром I первого января 1716 г. или новый? Ответ на этот вопрос дает другой документ-расписка четырех столяров петербургского гарнизона о том, что они 12 декабря 1721 г. получили из Канцелярии городовых дел «по 1 рублю человеку» (ЦГИА СССР, ф. 476, оп. 4, д. 579, л. 1) за изготовление модели Васильевского острова. Таким образом, в 1721 г. над моделью работало уже четыре человека, следовательно, с ее окончанием спешили и спешили, вероятно, потому, что от этого зависело выполнение работ, намеченных на строительный сезон 1722г. Расчет со столярами был произведен в декабре, а известные нам указы о строительстве зданий на Стрелке для новых правительственных и торговых учреждений датированы серединой 1721 г. 12 августа появился указ о строительстве Военной коллегии (ЦГВИА, ф. 17, оп. 1/5, д. 84, л. 1), а в указе от 26 ноября говорилось, что «сентября в 30, октября в 20 числах сего 1721 года... писано о присылке ведомости к строению на Васильевском острову мытного двора и лавок, и амбаров, 'и погребов» (ЦГИА СССР, ф. 467, оп. 4, д. 578, л. 1 и об.). Если бы модель воплощала первый утвержденный проект Трезини, то зачем бы спешили ее завершить к концу 1721 г. Ведь она была бы уже не нужна, так как указами середины 1721 г. предписывалось возведение новых построек. Таким образом, модель, изготовлявшаяся в 1720— 1721 гг. и просуществовавшая До середины XVIII в. (ЦГАДА, ф. 17, оп. 1, д. 302, л. 2, 5), несомненно воплощала новый проект Трезини, который должен был быть составлен до ее изготовления, т. е. не позднее 27 мая 1720 г. (дата вышеназванной ведомости наиболее раннего из известных нам документов, в котором упоминается об изготовлении модели Васильевског® острова).Так как проектом предусматривалось возведение здання для новых важнейших правительственных учреждений, создание которых падает на конец 1718 г., те значит он не мог появиться ранее этого времени.): в западной части острова вместо квартала жилой застройки намечалось устроить Галерную гавань, расширив устье Черной речки, а Стрелку из аристократического района превратить в главную площадь столицы — ее новый административный и торговый центр.

То, что проект создания на Стрелке главной площади города с каменным зданием для важнейших правительственных учреждений России появился где-то вскоре после возвращения Петра I из-за границы, наводит на мысль о том, что изменение в назначении восточного мыса Васильевского острова было тесно связано с проводившейся в это же время реформой государственного управления. Дело в том, что размещение новых учреждений-коллегий требовало большого количества помещений, которых не было ни в одной постройке, существовавшей в то время на берегах Невы. Поэтому было необходимо строить для них специальное здание. Естественно, что оно должно было находиться на главной площади столицы. Ею же в 1710-х годах, как известно, была Троицкая площадь на Городовом острове, на котором располагались порт с Гостиным двором, церковь и здание, где размещался «Сенат с аудиенцией». Все эти мазанковые и деревянные постройки имели слишком простые архитектурные формы и относительно небольшие размеры, уже не соответствовавшие масштабу регулярной застройки новой столицы. Кроме того, с 1716 г. основным районом города на Неве стал Васильевский остров, поэтому возводить на Троицкой площади каменное административное здание было нецелесообразно. В этих условиях правильнее было создавать новую главную площадь столицы на Васильевском острове. Вероятно тогда и решили устроить ее -на Стрелке. На время же строительства каменного здания новые учреждения разместили как в арендованных частных домах, находившихся около Троицкой площади, так и в увеличенном в 1719—1721 гг. мазанковом доме Сената.

Нельзя не отметить, что выбор места для нового административного и торгового центра столицы был сделан чрезвычайно удачно, так как Стрелка в силу своего географического положения занимала совершенно особое место в слагавшемся уже тогда архитектурном центре города. Она находилась в непосредственной близости и от Петропавловской крепости, и от Адмиралтейства, и от зимней резиденции Петра I, хорошо просматривалась и с большого расстояния—от «Гошпиталя на Выборгской стороне», от Летнего сада и с просторов Невы. И вместе с тем она располагалась на том острове, территория которого, по мысли основателя Петербурга, должна была стать основным районом жилой застройки.

21. К. Ф. Койе. План Петербурга, 1721 г. Швеция, Королевский военный архив.

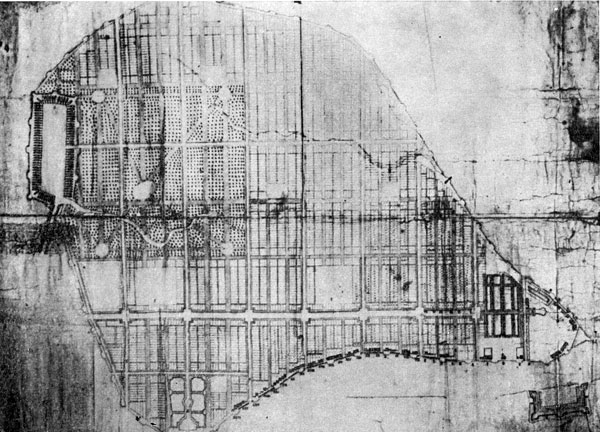

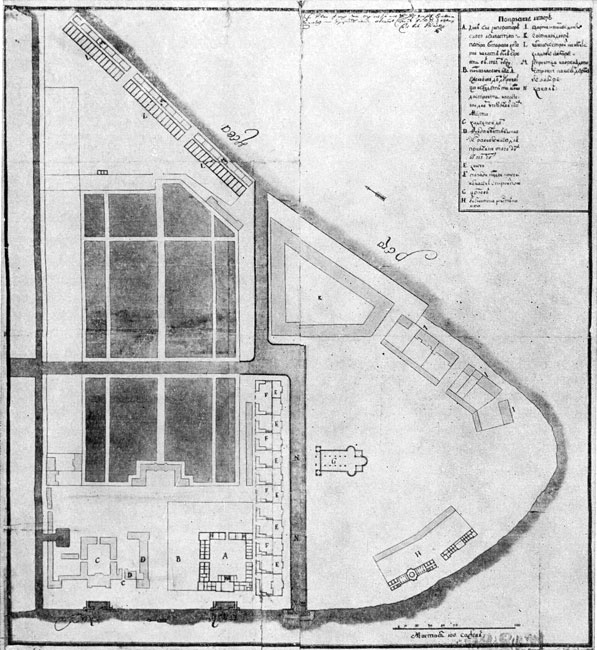

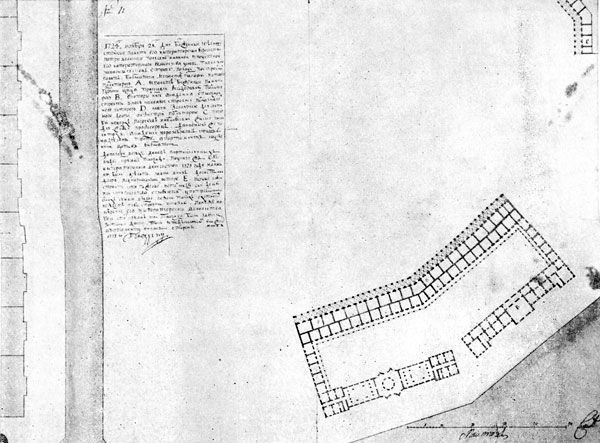

Что же представлял собой новый проект планировки Стрелки? Судить о нем позволяют следующие графические материалы: план Петербурга, выполненный пленным шведом в 1721 г.(В.Н.Halhtrom. En Stockholms kyrka i St. Petersburg. Tessin i Russland.— «Samfundet S:t Eriks Arsbok», 1962, 2, p. 61, 63.)., план Васильевского острова «с отменами против высочайше утвержденного» (ГМИЛ. А.Л.Майер. Атлас Петербурга, № 7004/4. Фрагмент впервые опубликован нами в 1953 г. (указ, соч., между стр. 120—121).)(дошедший до нас в копии 1830-х годов) и, наконец, план Стрелки, выполненный Д. Трезини в 1723 г., но являющийся авторским повторением более раннего чертежа, утвержденного 12 апреля 1722г.(ЦГАДА, ф. 9, разр. Н, Д. 61, л. 468. Такой вывод может быть сделан на основании следующих сведений, содержащихся в письмах Трезини к Мен-шикову от 20 марта 1722 г. и к кабинет-секретарю Петра I А. В. Макарову от 18 января 1723 г. В первом из них говорится: «бывши у марциальных вод февраля 28 дня его императорскому величеству докладывал о строении на Васильевском острову Мытного двора и кладовых амбаров и коллегиев, на которое изволил его императорское величество указать взять у меня Алексею Васильевичу Макарову к Москве план в большом плаце, где и означено стрве-ние и меморию, по которой е.и.в. хотел посоветоваться о вышеписанном строении е вашею высококняжеской светлостью и от туда из Москвы прислать ко мне резолюцию» (ЦГАДА, ф. 198, вп. 1, д. 969, л. 2—3 об.). А в письме к Макарову ееть такие строки: «С плана, который подписан от е.и.в. в 1722 г. апреля 12 дня и от вашего превосходительства послан из Москвы ко мне в СПб., назначено строиться площади у Мытного двора и кладовым амбарам и коллегиям и протчего строения, кепию с того плана па вашего превосходительства, еще до сего числа не иеслано в Кабинет, прошу прощения в том, что оную копию сослать умедлили и на пришедшей почте я до вашего превосходительства пришлю, понеже свободного время мало было» (М. Корольков. Архитекты Трезины.— «Старые годы», 1911, апрель, стр. 34—36). Содержание приведенных фрагментов писем достаточно ясно и не требует особых комментарий. Обратим только внимание на то, что в последнем письме говорится о копии, которую необходимо было прислать в Кабинет Петра. Обнаруженный же нами лист как раз был найден в фонде этого учреждения среди документов 1723 г.)

22. Д. Трезини. Проект планировки Стрелки Васильевского острова, 1723 г. Авторское повторение чертежа 1722 г., ЦГАДА, ф. 9, оп. 1, разр. II, д, кн.61, л. 468.

23. Д. Трезини. План Васильевского острова с показанием состояния возводимых построек, 1723 г. (?), ЦГАВМФ, ф. 3 —«Л», оп. 34, а. 2813.

Сопоставление их между собой и с текстовыми материалами убедительно показывает, что хотя работа над проектом имела несколько стадий, основное решение было найдено сразу и сводилось оно к сохранению всех каменных построек, которые уже существовали или во всяком случае возводились по периметру мыса (Судя по чертежу 1723 г., выполненному Трезини, фиксирующему состояние застройки, в это время на Стрелке возводились здания: Кунсткамеры, дворец Прасковьи Федоровны, дома Строгано-нова, П.М.Апраксина, Л. Милослав-ского, Ф, А. и В.А.Лопухиных, С.Ф.Клокачева, К.А.Нарышкина (ЦГАВМФ, ф. 3 — «Л», оп. 34, д. 2813).). Сносу же подлежали только четыре дома, строившиеся на десятисаженных участках по берегу Большой Невы. Последнее было вызвано тем, что на их месте, так же как и на месте кварталов деревянной застройки, расположенных параллельно каналу (намечавшемуся между усадьбой Меншикова и главной площадью) теперь предполагалось возвести грандиозное для того времени здание для размещения всех учреждений новой государственной бюрократической машины, созданной Петром I: Сената, коллегий и Синода. Огромное значение здания как места, в котором решались все важнейшие государственные дела, естественно требовало того, чтобы оно занимало совершенно особое место среди других общественных построек, возводимых в новой столице. Доменико Трезини -главный архитектор города — хорошо понимал это: здание не только превосходило размером все постройки своего времени, но и трактовалось как архитектурная доминанта ансамбля главной площади новой столицы. Оно являлось своеобразным памятником, прославлявшим одно из важнейших преобразований Петра — реформу государственного управления.

Предложенная Трезини бесхитростная композиция, основная идея которой сводилась к многократному ритмическому повторению одного и того же объемного и планового решения, как нельзя лучше подходила для здания данного типа. Трудно представить какое-нибудь другое композиционное решение, позволившее бы с такой точностью и ясностью выразить назначение сооружения. Трезини создал не просто величественное административное здание, а здание для учреждений, находившихся на равном положении в системе государственного управления, и эта главная особенность новой государственной бюрократической машины предельно просто и четко была выражена чисто архитектурными средствами: равенством размеров членений, однотипностью планового решения, тождественностью архитектурной обработки.

Однако, несмотря на свою уникальность, постройка была типичным сооружением Петербурга 1720-х годов. Она была решена в характерном приеме застройки улиц и каналов «единой фасадой»— приеме, впервые широко примененном в градостроительной практике России именно на берегах Невы. Новое здание не занимало всей территории кварталов деревянной застройки, что позволяло значительно увеличить площадь.

Здание коллегий намечалось поставить на Стрелке с таким расчетом, чтобы южный торцовый его фасад входил в панораму набережных, а главный восточный оформлял бы всю западную границу площади. Ни в одном известном нам документе ничего не упоминается о постановке здания коллегий главным фасадом вдоль берега Большой Невы. Едва ли такая идея могла вообще возникнуть, так как расстояние между Кунсткамерой и каналом не превышало 100 саженей, тогда как даже окончательная (несколько уменьшенная) длина здания коллегий равнялась 183 саженям. Кроме того, с самого начала регулярной застройки Стрелки намечалось точно такое же расположение кварталов — перпендикулярно к берегу Невы, как оформление западной границы небольшой внутренней площади. Теперь же их решили заменить монументальным сооружением, более соответствовавшим новому назначению Стрелки. Поэтому высказанная еще в 1872 г. И. Н. Божеряновым (И.Н.Божерянов. Очерк развития искусств в России в царствование Петра Великого. СПб., 1872, стр. 24—25.) и, к сожалению, бытующая до сего времени версия (Н.В.Баранов. Современное градостроительство. М., 1962, стр. 237.) о том, что Меншиков поступил вопреки указанию Петра I, развернув здание главным фасадом якобы к его домику на Городском острове, абсолютно ничем не подтверждается и, вероятнее всего, относится к числу анекдотов о событиях петровского времени.

Согласно новому проекту огромное, вытянутое с севера на юг здание для высших государственных учреждений разделялось «долгим» каналом, идущим от взморья через весь остров, на две неравные части. Благодаря этому площадь оказывалась связанной с основной территорией острова и имела прямой выход к морю. Канал заканчивался небольшим бассейном. На его восточном берегу по оси канала проектировалась церковь. Такое положение церкви делало очень ответственным ее композиционное решение, в особенности западного фасада, заканчивавшего перспективу от взморья.

В северной части Стрелки на незастроенном участке между каналом и домом Нарышкина намечалось строительство Мытного двора, который южным фасадом выходил на площадь. Заметим, что здание Мытного двора в этот период имело в плане форму трапеции, вытянутой с востока на запад, и никакой «утрированности» в изображении его контура А. Л. Майер при копировании чертежей не допускал, как это полагает М. С. Бунин (М.С.Бунин. Указ, соч., стр. 40.).

Так как все здания, строившиеся по берегу мыса, создавали только красивую панораму набережных Невы и никак не оформляли внутреннее пространство Стрелки (на которое выходили служебные постройки), то новым проектом было предусмотрено для оформления площади пристроить к зданиям «лавки Гостиного двора». Особенно выигрышной стороной этого проекта Трезини считал то, что при постройке лавок пришлось бы возводить только три стены, четвертой служила бы одна из стен хозяйственных построек, расположенных на примыкавших участках. Этот факт является новой иллюстрацией экономного подхода к решению строительных задач в петровское время.

Судя по дошедшим до нас чертежам (ГМИЛ. А. Л. Майёр. Атлас Петербурга, № 7004/4; ЦГАДА, ф. 9, разр. II, д. 61, л. 468; ЛО ААН СССР, ф. IX, оп. 2, д. 8, л, 1, 2.), лавки Гостиного двора вместе с южным фасадом Мытного двора, повторяя в своем расположении естественные очертания береговой полосы мыса, окружали площадь двухэтажными постройками с севера, востока и юго-востока. Над ними возвышалось главное сооружение площади — трехэтажное здание коллегий, поставленное вдоль ее западной границы. Общий ритм в решении фасадов, который особенно чувствовался благодаря наличию открытой аркады в первом этаже всех выходивших на площадь зданий и применению ряда одинаковых элементов архитектурного декора (обработка рустом пилонов, лопатки, оконные наличники с ушками и др.) придавали оформлению площади целостность. Все это показывает, что Трезини мыслил ее как единый архитектурный ансамбль.

Стремясь как можно параднее оформить площадь, Петр I, несмотря на наличие проектов Трезини, привлек к проектированию центральных зданий ансамбля (высших правительственных учреждений, Мытного двора, церкви) всех лучших архитекторов, работавших в это время в Петербурге. На основании указов от 13 июня, 3 июля и 22 ноября 1723 г. было организовано три конкурса, в которых участвовали: Н. Гербель, Г. Киавери, Н. Микетти, фан Звиттен, Д. Трезини, Т. Швертфегер, а в конкурсе на проект здания коллегий еще Н. Пино и Б. Ф. Растрелли ЦГАДА, ф. 248, оп. 9, д. 525, л. 190— 193; ЦГИА СССР, ф. 467, оп. 73/187, д. 33, л. 157, 158, 573—577; оп. 4, д. 692. Участие Б. Ф. Растрелли установлено на основании списка его работ («Сообщение Кабинета теории и истории Академии архитектуры CCCP», вып. 1. М., 1940). Из документов известно, что победителем на двух конкурсах оказался Д. Трезини, по проектам которого и возводились в последующие годы здания коллегий и Мытного двора.

Что касается проектов церкви (В Отделении рисунка Государственного Эрмитажа хранятся проекты Н. Гербе-ля (№ 170/34) и Н. Микетти (№ 4725— 4728). Часть этих листов опубликована И. Э. Грабарем (И. Э. Грабарь. Архитекторы-иностранцы при Петре I.— «Старые годы», 1911, июль — сентябрь, между стр. 140—141 и 142—143), то, видимо, ни один из представленных на конкурс не получил утверждения. В связи с этим 2 декабря 1724 г. Петр 1 заказал ее проект шведскому королевскому архитектору Н. Тессину-младшему (Проект Тесеина, известный по чертежу поперечного разреза с видом на алтарь, почти полностью повторял era же проект 1708 г. собора в Стокгольме. О нем пишет В. Н. Татищев (В. Н. Татищев. Лексикон российcкой, исторический, географической, политической и гражданской, ч. 1.CПб., 1793, стр. 225—226). Однако и этот проект остался неосуществленным.

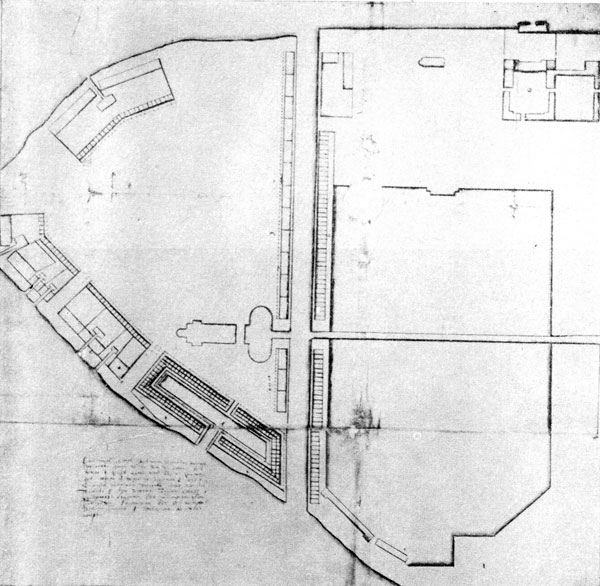

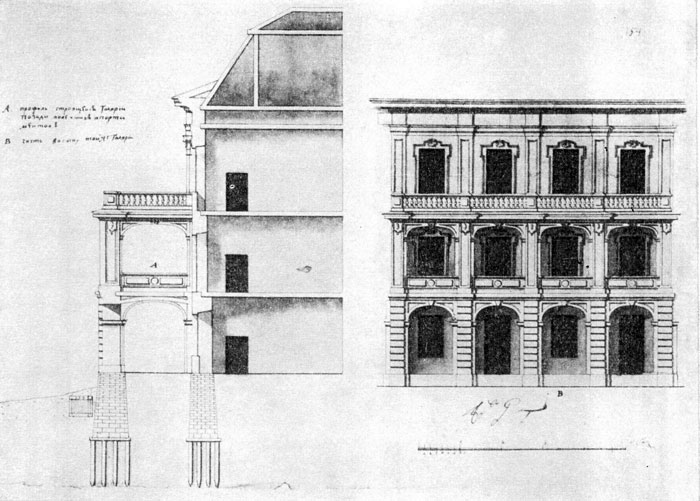

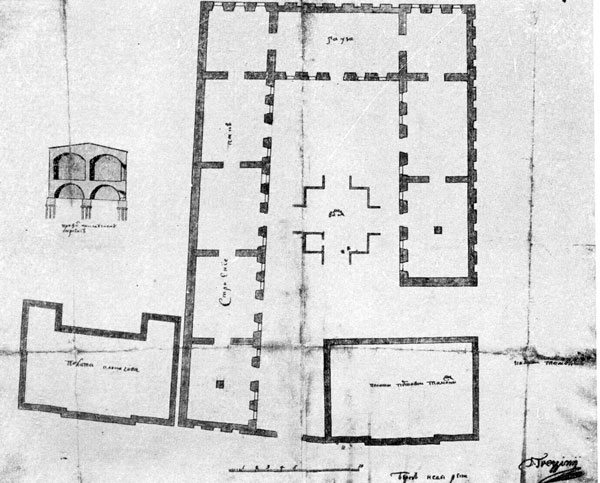

24. Дж. Трезини. Проект замены балюстрады из балясин филенками во втором этаже западной галереи Коллегий, 1739 г. ЦГАДА, ф. 248, опись чертежей, д. 329.

Как и в первом проекте, утвержденном в январе 1716 г., всю территорию Стрелки намечалось отделить от усадьбы Меншикова широким судоходным каналом, который, по мысли архитектора, должен был стать одной из важных водных магистралей города. Поэтому-то Трезини и старался его более парадно оформить. Важную роль в этом играл западный фасад здания коллегий, который создавал почти весь фронт застройки восточного берега канала, и только небольшой участок последнего проходил мимо Мытного двора. На противоположном берегу канала, на котором находилась усадьба Меншикова с парадным регулярным садом, намечалось возвести более скромные, утилитарного назначения постройки — амбары порта. На пересечении этого канала с «долгим», проектировавшимся через весь остров от самого взморья, сплошная линия фасадов здания правительственных учреждений и амбаров прерывалась. В этом месте перед проезжающими слева должна была открываться грандиозная перспектива уходящего к морю канала, а справа, отражаясь в водном зеркале бассейна, устремлялась ввысь колокольня собора. Контраст горизонтальных линий каналов с окаймлявшими их постройками и вертикаль церковной колокольни должны были создавать чрезвычайно эффектную картину. То, что отрезок «долгого» канала, проложенный через усадьбу Меншикова, вышел уже, не снижало бы впечатления, так как сад был низкий партерный и не закрыл бы перспективу. Западный фасад коллегий дошел до нас далеко не в первоначальном виде, и современный его облик значительно отличается от того, что было задумано Доменико Трезини. В этом убеждает чертеж, который был нами найден среди материалов Сената в ЦГАДА ( ЦРАДА, ф. 248, епись чертежей, д. 329.). Он был исполнен в 1739 г. Джузеппе Трезини, в период, когда возводилась галерея. Однако Джузеппе не был ее автором, как это указывается на «Памятниках архитектуры Ленинграда» («Памятники архитектуры Ленинграда». М., 1958, стр. 88.). Во-первых, сам Джузеппе в сопроводительном рапорте к чертежу писал, что предлагает осуществить то, что было в проекте Доменико Трезини и утверждено Петром I. Во-вторых, ни в одном документе этих лет (а их сохранилось много) ничего не говорится о составлении нового проекта. И, наконец, само решение галереи свидетельствует о том, что она является неотъемлемой частью общей композиции западного фасада. Ее пропорции, декоративные элементы органически сочетаются с основной частью здания. Поэтому невозможно допустить мысль о том, будто она проектировалась неодновременно с ним, другим архитектором, да еще таким второстепенным, как Джузеппе.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что перед нами чертеж, хотя и выполненный Джузеппе, но воспроизводящий проект Доменико Трезини с одним лишь незначительным изменением: вместо парапета из балясин между пилонами II этажа Джузеппе предложил сделать сплошной каменный парапет, обработанный филенками, что было более правильно в условиях климата Петербурга. Последнее, вероятно, и послужило поводом для составления данного чертежа.

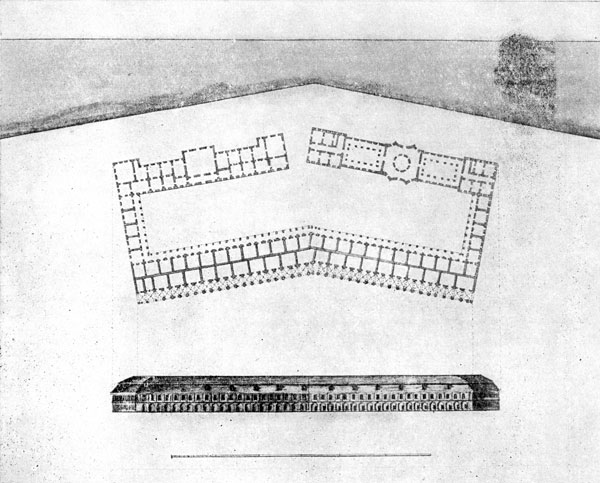

25. Д. Трезини. Проект Мытного двора. План. ЦГАДА, ф. 248, опись чертежей, д. 208.

25. Д. Трезини. Проект Мытного двора. План. ЦГАДА, ф. 248, опись чертежей, д. 208.

26. Д. Трезини. План восточной части Васильевского острова с показанием проектировавшегося здания Мытного двора, 1728 г. ЦГАДА, ф. 248, опись чертежей, д. 209.

27. Неустановленный автор. План Стрелки Васильевского острова с показанием проекта устройства канала перед зданием коллегий и сооружения церкви по оси восьмого корпуса коллегий, 1732—1733 гг. Копия А. Кошелева, 1733 г., ЦГАВМФ, ф. 3—«Л», оп. 34, д. 2478.

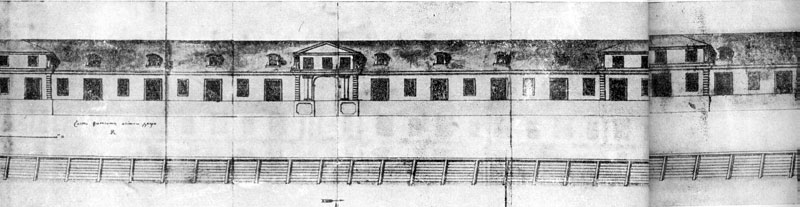

28. Д. Трезини. Проект Мытного двора. Фрагмент фасада, 1725 р., ЦГАДА, ф. 248, опись чертежей, д. 210.

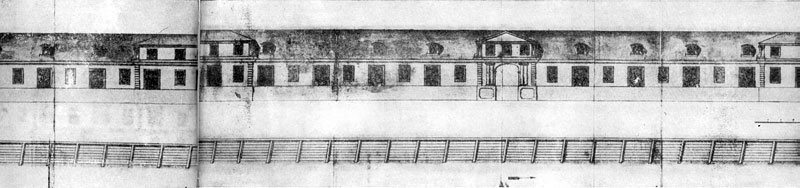

Таков был замысел Д. Трезини. Однако осуществлено из этого было далеко не все и далеко не так, как намечалось. Например, при строительстве здания для высших правительственных учреждений ограничились возведением его южной части, состоявшей из двенадцати членений. Мытный двор в 1725 г. решили достраивать под Гостиный, а для первого построить более скромное здание «у речки», которая впадала в Малую Неву. Проект этого здания также составил Трезини. Нам удалось его обнаружить (ЦГАДА, ф. 248, опись чертежей, д. 208 и 210.).Он состоит из двух листов — плана и фасада. Оба листа подписаны архитектором. Эти чертежи представляют большой интерес, так как являются первыми известными подписными и точно датируемыми чертежами Доменико Трезини. Благодаря им впервые можно представить графическую манеру архитектора. Ценны они еще и тем, что дают возможность судить о подлинном облике здания утилитарного назначения. Последнее особенно важно, ибо такого рода сооружений в то время строилось много и они часто определяли облик района, а до нас не дошли. Проект этот остался нереализованным, но о нем помнили. Так, Мытный двор изображен на плане Васильевского острова, также составленном Трезини в 1726 г. (ЦГВИА, ф. 418, вп.2, д.5.) в связи с намечавшимся расширением фронта застройки острова, и на плане 1728 г.(ЦГАДА, ф. 248, епиеь чертежей, д. 31.), который был нами разыскан в том же деле, где и новый проект Мытного двора. Исполнение последнего связано с намерением Сената осуществить в этом году проект 1725 г. Однако Трезини считал это нецелесообразным и предложил вновь вернуть прежнее назначение зданию, возведенному в северной части Стрелки. Вопрос был решен окончательно только в 1732г., когда составили проект расширения здания, первоначально предназначенного под Мытный двор с тем, чтобы разместить в нем оба торговых заведения. И его автором был Трезини (Там же, Д. 2641, л.69—70; и. 2642, л. 30.). Только этим проектом плану здания была придана форма неправильного пятиугольника. Впервые контур нового здания изображен на плане 1732 — 1733 гг., известном нам по копии того же времени, выполненной А. Кошелевым (ЦГАВМФ, ф. 3 — «Л», оп. 34, д. 2478.).

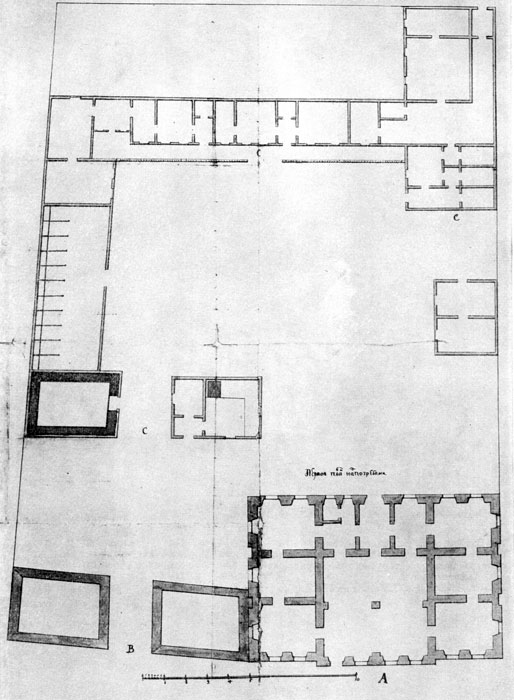

29. Д. Трезини. Проект постройки таможенных пакгаузов на месте служебных корпусов бывшего дома К. А. Нарышкина, 1731 г. ЦГАДА, ф. 276, оп. 1, я. 2629, л. 22.

30. Д. Трезини. Генеральный план участка бывшего дома К. А. Нарышкина с показанием планов первых этажей построек, 1729 г. ЦГАДА, ф. 248, опись чертежей, д. 205.

Перенесение торгового порта на Стрелку потребовало возведения дополнительных построек. Так, в 1731 г. Трезини исполнил проект, «каким образом быть пакгаузу и важне по имеющемуся при той торговой таможне месту» (ЦРАДА, ф. 276, оп. 1, д. 2629, л. 22.). Сама же таможня в это время занимала бывший дом Нарышкина. Нам удалось не только найти проект пакгаузов, но и планы дома, выполненные Трезини (ЦГАДА, ф. 248, опись чертежей, д. 205—207.). Последние являются обмерными планами и ценны тем, что фиксируют расположение внутренних помещений жилого дома первой четверти XVIII в. Кроме того, благодаря этим листам, оказалось возможным установить, что указ Петра о застройке всех участков на набережных Невы, имевших в ширину 10 саженей, по типовому проекту «дома для именитых», выполненному Леблоном, нарушался. Из выявленных нами документов известно, что Нарышкин, так же как и другие владельцы десятисаженных участков, купил типовой проект дома, который имел семь осей и дверь в центре. Обмеры же Трезини показывают, что выстроенный дом имел в ширину 12 саженей и иную разбивку фасада.

31. Д. Трезини. Генеральный план южной части Стрелки Васильевского острова с показанием проектируемого корпуса для Академии наук, 1733 г. НИМАХ СССР. «А»— 17817.

32. Д. Трезини. Проект корпуса для Академии наук. План 1-го этажа и фасад со стороны площади, 1733 г. Копия сер. XVIII в. ЛО ААН СССР, ф. IX, оп. 2, д. 8, л. 2.

Почти за год до смерти, в 1733 г. Трезини выполнил еще один чертеж для Стрелки — план южной части с изображением своего проекта 1724 г. постройки корпуса, в первом этаже которого намечались лавки Гостиного двора (НИМАХ БСЙР, «А» — 1781?.— Генеральный план. Пфдлинник. ЛО ААН CCCP, ф. IX, вп. 2, д. 8, л. 1—2. Генеральный план и фаеад. Копии середины XVIIIв.), а во втором — квартиры для профессоров. Это здание, так же как и остальная часть лавок Гостиного двора, возведены не были.

Итак, впервые удалось установить, что роль Доменико Трезини отнюдь не ограничивалась разработкой проекта планировки острова в 1715— 1716 гг., проектированием и строительством здания Двенадцати коллегий и Гостиного двора. Новые материалы убедительно показывают, что Трезини был автором проекта важнейшего ансамбля новой столицы — главной площади города, которую Петр I решил, вероятно, создать в конце 1710-х годов на Стрелке. Больше того, он был и автором проектов всех построек этого ансамбля.

В дальнейшем при осуществлении проекта Трезини внес в него некоторые коррективы и выполнил проекты нового Мытного двора «у речки» (1725), пакгаузов Таможни (1731), увеличения Гостиного двора (1732).

Хотя весь замысел Трезини реализован не был, тем не менее возведенные по его проектам постройки на протяжении XVIII в. не только определяли облик Стрелки, но оказывали явное влияние на планировку и архитектурное решение отдельных возводимых построек. Так, модулем планировки площади на Стрелке 1760-х годов, предложенной А. Квасовым, было расстояние в 15 сажень — размер «корпуса» коллегий, а за эталон высоты была взята высота этого же здания. Несомненно, что мотив аркады в первом этаже здания коллегий и Гостиного двора оказал влияние на облик двух построек, возведенных вдоль северной границы площади по проектам Кваренги — пакгауза и нового Гостиного двора. Архитектурное же решение фасадов этих зданий было положено в основу оформления всей площади, созданной в первой трети XIX в. по проекту Томона — Захарова.

Все вышеизложенное свидетельствует о большом значении этой работы Трезини не только для петровского Петербурга, но и последующего времени. Неизвестный до недавнего времени проект показывает, что его автор был способен создавать не только отдельные выдающиеся сооружения, как, например, Петропавловский собор, но и большие ансамбли, свидетельствующие о широком размахе градостроительных замыслов, имевших место в первой трети XVIII в. По своему значению и масштабу данная работа должна быть, несомненно, поставлена в ряд важнейших творческих замыслов не только Трезини, но и вообще русской архитектуры того времени.

|

ПОИСК:

|

При копировании материалов проекта обязательно ставить ссылку:

http://artyx.ru/ 'ARTYX.RU: История искусств'