передняя азия

древний египет

средиземноморье

древняя греция

эллинизм

древний рим

сев. причерноморье

древнее закавказье

древний иран

средняя азия

древняя индия

древний китай

НОВОСТИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БИБЛИОТЕКА

Живопись Монголии XVI - середины XIX века

К XVI веку, периоду так называемых "малых ханов", относятся иллюстрации к письму тумэтского Алтан-хана, отправленного минскому императору.

Чаша. Серебро, позолота, резьба. XIX в. ГЦМ

На них показаны достопримечательности дороги из Монголии в Пекин. Названия приведены по-китайски. Первая иллюстрация - пейзаж Ордоса, затем изображены большие и малые поселения. На одной из иллюстраций показана ставка Алтан-хана. В белом шатре рядом сидят хан и ханша. Вокруг них - певцы, музыканты, слуги, подносящие угощение. Над этой картиной, возможно, работали китайские художники, хорошо знавшие живописное наследие прошлых веков и развившие его характерные черты.

Интересным памятником средневековой живописи Монголии являются росписи храма в Эрдэни-Дзу. Одна из них создана в XVII веке и посвящена, по преданию, жизни и деятельности Абатай-хана. К сожалению, эта роспись не сохранилась до наших дней. Но общее представление о ней можно получить по копии, выполненной художником Дэндэвом в 30-х годах XX века по инициативе Монгольского института литературы и филологии. Местное духовенство всячески препятствовало работе художника, которому приходилось копировать тайком, в спешке.

Дзавья. Ритуальные чайники. Серебро, чеканка. XIX в. Частное собрание. Улан-Батор

Изобразив графически общую композицию росписи, Дэндэв не смог передать ее колористическое решение, примерно указав словами и карандашными пометками основные цвета.

Каждая из частей росписи была посвящена празднеству. На одной - изображена церемония приношения даров: к священнослужителю в халате типа дэли, с прямоугольным черным воротом и широким нагрудником, сидящему в окружении прислужников, подводят с одной стороны босоногого человека с посохом и чашей в руке, а с другой - черного коня, на спине которого находится эрдэнэ-символ исполнения всех желаний. На второй части представлена группа участников ритуальной церемонии, несущих подносы с жертвоприношениями и длинные шелковые полотнища - хадаки.

Габала. Ритуальная чаша. Серебро, позолота, чеканка. XIX в. ГЦМ

В двух последних частях росписи, персонажами которых являются хан и его супруга, происходит подготовка к народному празднику надому - состязанию в борьбе, стрельбе из лука и скачках. Чтобы подчеркнуть значимость главных персонажей, художник увеличивает размеры их фигур по сравнению с второстепенными действующими лицами, которые расположены по сторонам от хана и ханши.

В это время в искусстве Монголии усиливается влияние традиций тибетской культуры.

Освоив правила и технику тибетской живописи, монгольские художники создавали произведения, не уступающие по мастерству лучшим творениям тибетского искусства.

Лампадники. Медь, серебро, чеканка. XIX в. МИИ

Тибетское искусство сыграло в истории монгольского изобразительного искусства двоякую роль. С одной стороны, по произведениям тибетского искусства монгольские мастера знакомились с приемами и техникой письма, сложившейся системой пропорций и композиции, свето- и цветовидения, сложной философско-религиозной доктриной ламаизма, включавшей в себя все виды творческой деятельности. С другой стороны, застывшие каноны средневековой схоластики со временем стали задерживать и тормозить проявления творческой индивидуальности художников, их стремление к отражению в живописи окружающей действительности.

Кроме тибетского, определенное воздействие на монгольскую средневековую живопись оказало китайское искусство, особенно работы мастеров-иконописцев, следовавших тебетским канонам.

Чаша на подставке. Серебро, резьба, чеканка. XIX в. ГЦМ

Трудноуловимые на первый взгляд различия между стилями-монгольским, китайским и тибетским - безошибочно определяли в Монголии художники и знатоки, хорошо чувствовавшие особенности монгольского национального искусства.

Храмы и святилища было принято украшать скульптурными и живописными изображениями многочисленных будд, бодисатв, исторических и мифологических деятелей буддизма, небожителей. Эти персонажи изображались как в милостивом виде, так и в устрашающем, с лицами, внушающими ужас.

Помимо икон-свитков, где нарисованы те или иные божества и их свита, были известны картины, представлявшие несколько десятков, а то и сотен небожителей, которые располагались рядами согласно своей иерархии, напоминая дерево, от могучего ствола которого расходится множество ветвей.

Женские серьги. Серебро, кораллы, бирюза. XIX в. ГЦМ

Творчество художников рассматривалось как одна из форм служения божеству, на которое не всякий способен. В одном из сочинений того времени сказано: "...наивысшей добродетелью является создание бурхана, и ее достигают те, которые творят произведения, отвечающие благосклонностям высших и мудрецов". Процесс написания картины был связан с целым рядом ритуалов и таинств. Перед тем как приступить к рисованию или ваянию божества, читали соответствующие молитвы, погружаясь в глубокое созерцание. В руководствах для художников указывалось, что, делая канонический рисунок, необходимо читать сочинения, произносить заклинания, посвященные воспроизводимому бурхану, уметь сосредоточиться, вкладывать в изображение всю веру и преданность. Прежде всего монгольские бурханописцы, следуя традиции Дзанабадзара, стремились придать своим образцам правильные, красивые пропорции тела, отчего нарисованные ими иконы обретали правдоподобность и человечность. Небо, облака, солнце, луна в картине занимали верхнюю часть, составлявшую треть всей композиции. В центре картины обычно помещалось изображение божества, значение которого подчеркивалось увеличенными размерами фигуры по сравнению с окружающими его спутниками.

По краям центральной части картины безвестные художники рисовали горы, реки, деревья, различных животных и птиц.

Неизвестный художник. Ханская ставка. Полотно, минеральные краски. XVI в. ЛО ИВАН. Ленинград

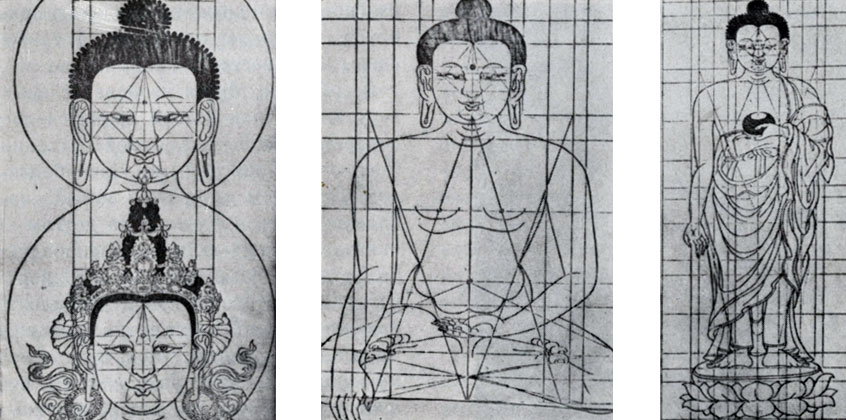

Хотя процесс создания изображения божества был окружен таинственностью, основой его были все же не интуиция и мистическое прозрение, а точные знания иконометрии и законов композиции.

В своем творчестве монгольские художники руководствовались целым рядом трактатов, посвященных вопросам пропорций человеческого тела. Например, был хорошо известен древнеиндийский трактат "Читралакшана" (Характерные черты живописи) - сочинение об изобразительном искусстве и ремеслах, написанное в V-VI веках. Этот трактат впоследствии был включен в один из томов монгольского "Данджура".

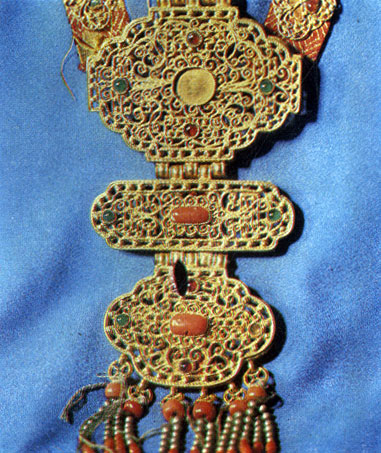

Подвески нагрудные. Чеканка, серебро с позолотой, кораллы. XIX в. ГЦМ

Не менее известны были трактаты тибетских авторов XVII века Сумба-Кхамбо Ишбалджира (1704-1788) и Ажаа Гучже Лубсан-Дамби Чжалцха-на, в которых на основе древних источников суммировались знания по ламаистской иконометрии и композиционным построениям. По этим вопросам был написан целый ряд сочинений монгольскими учеными-ламами: Агван-хайдубом, Агванцэрэном и другими, в которых разрабатывались проблемы пропорций, содержалось много сведений о технических приемах мастерства, художественном восприятии, размерах и пропорциях человеческого тела, сочетании красок и линий. Вот как, например, следовало изображать милостивое божество: "Лик безмятежного, милостивого бурхана (изображения божества. - Я. Ц.) имеет овальную форму куриного яйца, обращенного вниз. Лица богинь по форме напоминают кунжутное зерно, то есть более продолговаты. А лики грозных, гневных бурханов круглы или квадратны". Обратим внимание на то, как должны быть нарисованы глаза согласно этому трактату: "...око Будды имеет форму дуги, ширина его равняется двум ячменным зернам. Глаза бурхана как Шивы представляют собой форму лотоса утпал, ширина их - 4 ячменных зерна, длина-20. У гневных бурханов глаза почти круглы, их ширина - 10, длина - 14 ячменных зерен".

Разработанный в Древней Индии и Тибете канон пропорций, которым владели монгольские художники, в основном совпадал с системой пропорций человеческого тела, установленной художниками и теоретиками античности и Возрождения.

Подвески нагрудные. Чеканка, серебро с позолотой, кораллы. XIX в. ГЦМ

Не менее сложной, чем композиционное построение картины, была техника ее написания.

Для написания картины в качестве основы брали хлопчатобумажное, льняное, реже шелковое полотно и натягивали на раму. Затем на него наносили смесь воды, сахара и клея. Немного просушив, вновь грунтовали смесью из мела и клея. Затем грунт слегка смачивали водой и приступали к легкому шлифованию его твердым камнем. После очередной просушки опять полировали. Это проделывалось несколько раз. Шлифовка производилась вперемежку твердым и мягким камнем, вследствие чего получался гладкий, прочный, упругий грунт, восприимчивый к краскам. Таким способом наносили грунт все монгольские художники, в том числе ургинские, а также художники буряты Прибайкалья и астраханские калмыки. Рисовали эскиз будущей картины сначала на бумаге, затем контур рисунка прокалывали иглой, а в полученные отверстия вдували сухие порошковые краски. Кроме того, существовали специальные пособия-прориси, которые освобождали художника от необходимости творческого решения и исполнения композиции. Такие пособия выпускались неоднократно. Например, в пекинской граверно-печатной мастерской был напечатан ксилограф "Трехсотник", предисловие к которому написал Ролбийдордж (1717-1786). Еще большее количество изображений божеств содержит отпечатанный в Урге "Пятисотник", в предисловии которого были перечислены художники и резчики, подготовившие его к печати. Гравюры были созданы в 1811 году при участии мастеров Хай-дуба, Цэрэна; авторами эскизов были Лувсанджамба, Лувсандаш, резчиками - Эрдэнэ-тойн, Цэрэндаш и другие под руководством Хамбо-ламы Агван-хайдуба и Агванцэрэна.

Неизвестный художник. Фрагменты росписи, посвященной Абатай-хану, в монастыре Эрдэни-Дзу. XVII в. Не сохранилась. Копия XX в.

После нанесения контура на грунтованное полотно его прописывали тонкой кистью и приступали к тонированию. По характеру контурного рисунка можно определить картину, исполненную монгольским мастером. В китайской иконописной картине рисунок безупречно ровен и тонок, линии монгольского рисунка имеют утолщение в середине, утончаясь к концам. Кроме того, близкие к зрителю предметы четко очерчивались, а изображения второго плана оконтуривались легкими, тонкими линиями.

Неизвестный художник. Фрагменты росписи, посвященной Абатай-хану, в монастыре Эрдэни-Дзу. XVII в. Не сохранилась. Копия XX в.

Краски для живописных икон приготовляли из природных минералов: бирюзы, лазурита, коралла, жемчуга, перламутра. Минерал дробили и растирали в порошок, затем его несколько раз промывали и отстаивали в воде. Высушенный осадок еще раз протирали в фарфоровой чашке и смешивали со связующей основой. Этим краскам была присуща большая стойкость.

В монгольской живописи применяли преимущественно чистые цвета: красный, желтый, синий, зеленый, белый. Как писал в своем трактате Сумба-Кхамбо Ишбалджир, отцами цветов являются семь красок: синяя, называвшаяся тэн, зеленая, киноварь, оранжевая, красная, желтая и синяя - арам. Матерью цветов считался белый цвет, потому что он в сочетании с остальными цветами дает новые тона, например светло-зеленый, светло-желтый, голубой и так далее, которые назывались цвета-сыны. Цветами-слугами являлись тона, образующиеся из смешения с черной краской. Ими пользовались при изображении чертей, ведьм и других устрашающих персонажей. Монголы высоко чтили цвет-отец и особенно цвет-мать (белый), придавая каждому из них определенный символический смысл. Например, синий цвет, ассоциируясь с небом, олицетворял собой вечность, верность; желтый выражал любовь, милосердие; красный - радость, ликование души; белый - девственность, беспорочность, святость; черный - опасность, бедствие, зло.

После того как художник заканчивал работу над картиной, ее вшивали в шелковое обрамление, цвет которого обязательно должен был гармонировать с основным тоном картины. В верхний и нижний концы обрамления вставляли круглые деревянные бруски - штанги. За концы верхней штанги картину подвешивали в интерьере храма или дворца, а нижняя служила своего рода отвесом, чтобы свиток не деформировался.

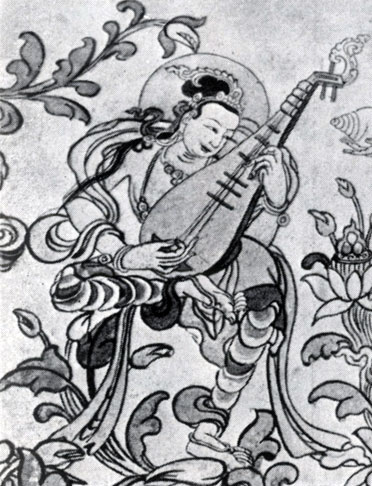

Неизвестный художник. Небесная музыкантша. Фрагмент росписи в монастыре Эрдэни-Дзу

Наши сведения о процессе обучения художников очень скудны. Мальчик, попавший в раннем возрасте к художнику-ламе сначала в услужение, а затем в подмастерья, постигал все тайны мастерства, начиная с азов приготовления красок-порошков, грунтовки полотна и так далее. Вот как описывается процесс обучения в одном из трактатов того времени: "Всегда должна соблюдаться безупречная чистота и стремление к полному совершенству, красоте и уму". И далее: "...вначале следует изучить способ приготовления грунта холста, надо начинать с начертания рисунка. В основе его должны лежать познания..."

В XIX веке при крупных монастырях появляются мастерские, ставшие своеобразными школами. Художник Дагвадордж рассказывал автору книги, что в начале XX века в Урге существовало несколько подобных школ, где обучали лепке, формовке, литью, рисованию, аппликации, вышивке, резьбе по дереву. Кроме того, была школа, в которой обучали написанию шрифтов и резьбе досок для печати книг.

Головное украшение хал-хаской женщины. Позолоченное серебро, чеканка, филигрань, кораллы, бирюза. XIX в. МИИ

Окончивший обучение подвергался испытанию, весьма своеобразному: он должен был создать одно произведение - картину или скульптуру - и преподнести его богдо-гэгэну, от оценки которого зависело присуждение автору звания художника. Тот, кто не удостоился положительной оценки, не имел права в дальнейшем принимать и исполнять заказы.

В настоящее время мы еще очень мало знаем о художниках, работавших тогда, и их произведениях. Почти все искусство старой Монголии было безымянным, и лишь отдельные имена история сохранила до наших дней. Известно, что в конце XVIII - начале XIX века в Урге работало много художников: Лувсандаш, Агваниш, Лув-сандордж, Цултэм, Чойдор, Содном-шарав, Пунцогдордж, Тавхай-бор, Дан-джин, Цэнд, Джугдэр, Балдангомбо.

Морин-хуур. Народный музыкальный инструмент. Фрагмент. Дерево, минеральные краски. XIX в. МИИ

Одним из произведений монгольской живописи первой половины XVIII века считается портрет Абатай-хана - известного деятеля Монголии XVI века. Эта картина интересна этнографическими деталями. Фигура сидящего в центре Абатай-хана значительно больше окружающих. Он держит в левой руке книгу. Его голову венчает круглая шапочка со знаком молнии - ваджрой. По правую руку от хана изображен наследный принц - аги-нойон, по левую - ханши. Вокруг них - придворные, слуги, босоногий старец с посохом. На этой картине показаны сцены из жизни Абатай-хана: строительство монастыря Эрдени-Дзу в 1586 году, встреча хана с III далай-ламой Содномджамцом (1543-1588), прибывшим из Тибета в Монголию по случаю принятия в стране ламаизма, а также сцены празднества - надома.

В собрании Музея изобразительных искусств в Улан-Баторе хранятся два портрета,, которые по устной традиции считаются написанными Дзанабадзаром. На одном изображен сам Дзана-бадзар с книгой в руках. На другом - княгиня Ханджамц, мать Дзанабадзара. Хотя техника исполнения этих портретов достаточно профессиональна, правильнее считать их принадлежащими к школе Дзанабадзара, а не самому художнику. Этот вопрос, как и вопрос об авторстве еще одной картины, которую устная традиция связывает с именем великого мастера, еще ждет своего окончательного решения. Речь идет о "Белой Таре", дошедшей до наших дней в многочисленных повторениях. Она являлась своеобразным пробным камнем для художников. Ее писали ежемесячно в определенный день, чтобы получить звание мастера. Эта композиция была известна под названием - "Тара восьмого числа".

Народная деревянная скульптура. XIX в. ГЦМ

Конец XVIII - первая половина XIX века - период расцвета монгольской станковой живописи. К этому времени относится создание изображений I и II богдо-гэгэнов.

В портрете Дзанабадзара - богдо-гэгэна обильно применена позолота, которая придает рельефность орнаменту. Он изображен в ритуальных одеждах из парчи. Через левое плечо перекинут красный плат перекинут красный плащ, расшитый золотым узором. Правая рука, держащая ваджру, обнажена и поднята к груди. Привлекателен величавый, спокойный облик перерожденца. В этой картине есть еще одна интересная деталь: над головой Ундур-гэгэна висит портрет его учителя Лувсанчойджам-цан-ламы, окантованный синим узорчатым шелком. Осталось неизвестным и имя автора картины, изображающей II богдо-гзгэна - Джебдзундамбу, хранящейся ныне в собрании Музея изобразительных искусств в Улан-Баторе. Богдо-гэгэн представлен в центре картины в окружении своих предшественников, чинно сидящих на специальных подушках. Изящное тонкое письмо и изысканный колорит картины свидетельствуют о высоком мастерстве создателя этого произведения, а своеобразная композиция и отсутствие золотой штриховки отличают ее от картин тибетского стиля того времени.

Иконописный канон пропорций

Другая картина, посвященная жизнеописанию II богдо-гэгэна, созданная примерно в одно время с предыдущей, интересна реалистическими деталями композиции, наличием жанровых сцен, иллюстрирующих рождение и воспитание будущего главы ламаистской церкви Монголии.

На третьем портрете изображен V богдо-гэгэн Лувсанцултэмджигмид. Его правление не было ознаменовано какими-либо особыми событиями. Однако известно, что при нем был выстроен знаменитый храм Гандантэгчэнлин и монастырь Гандан. Из его жизнеописания следует, что он являлся заказчиком большой серии картин о легендарных и исторических деятелях буддийской церкви. Эти картины исполнил Агваншарав. Он был удостоен почетной награды - зеленой ленты.

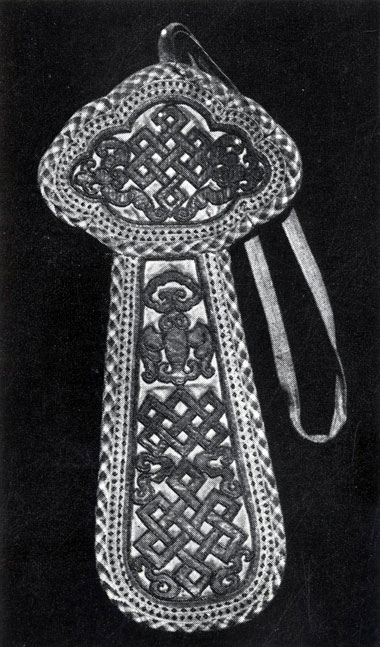

Кисет для табака. Шелк, вышивка. XIX в. Хан-музей

В музее Эрдэни-Дзу имеется ряд картин, сходных с этими портретами по цветовому решению, золотой орнаментике и обрамлению. Это сходство позволяет думать, что они принадлежат одному и тому же художнику. Во второй половине XIX века в Урге работали многие талантливые самобытные художники. Поэтому особенно интересны те сведения, которые сообщил старейший художник МНР Д. Дамдин-сурэн, в юности знавший многих старых мастеров и видевший их работы. Так, он рассказал, что картины, изображающие покровителя веры, хранящиеся ныне в Хан-музее, написаны известным художником Цэрэндорджем и его братом Ширбазаром, а картины "Махакала" и "Шалша" - мастером Балдангомбо в 1877 году.

Картина "Джамсаран" нарисована известным ургинским художником из Дзоогой-аймака, учителем и наставником многих художников 70-х годов прошлого века Гэндэндамбой. Художник убедительно передает экспрессивное, грозное величие этого божества, стоящего в богатырских доспехах вместе со своей свитой среди разбушевавшегося пламени.

Дзанабадзар (?). Сита-Тара (Белая Тара). Полотно, минеральные краски. XVII в. Частная коллекция

В конце XIX века большое распространение получили живопись на красном фоне - мартан и живопись на черном фоне - нагтан.

Техника мартан в основном применялась при изображении краснотелых бурханов: бодисатв, идамов, таких, как Аюши, Джамсаран, Дамдин, Хаджид. Техника нагтан применялась при изображении черно-синих божеств, таких, как Чойджин, Джигджид, Лхамо.

Кисет для табака. Шелк, вышивка. XIX в. Частное собрание. Улан-Батор

В технике мартан написана картина "Дамдин" из экспозиции Музея изобразительных искусств в Улан-Баторе. На ярко-алом фоне художник разноцветными линиями намечает контур человеческого тела, тканей одежды. Фигуры целиком не закрашивались, отчего главную роль играла выразительность линий. Поэтому от художника требовалось создание живого динамичного рисунка.

Нагтан - живопись по черному фону преимущественно золотыми линиями. В незначительном количестве используются при этом светло-зеленые, красные, голубые краски, что сообщает живописи особую изысканность. Живопись мартан и нагтан очень красива. Она требовала от художника большого мастерства, хотя при письме и затрачивалось относительно мало времени.

Ритуальный колокольчик, барабанчик и ленты. Серебро, дерево, шелк, вышивка. XIX в. МИИ

Специфическую область монгольского изобразительного искусства представляло собой художественное оформление книги. Книга была предметом глубокого уважения. Ее запрещалось бросать на землю, наступать на нее ногой или как-либо неуважительно относиться к ней. В связи с интенсивным переводом книг религиозного содержания в XVI-XIX веках, а также развитием светской литературы почти в каждом большом буддийском монастыре была типография [44, с. 114-118]. Печатали с деревянных или металлических досок. При типографиях имелись и мастерские, где их вырезали.

Крупнейшим центром печатания книг конца XIX - начала XX века была мастерская в Урге. Например, в ней было осуществлено издание двух фундаментальных энциклопедических сочинений средневековой буддийской литературы "Ганджура" и "Данджура". Их общий объем был равен 334 томам, каждый из которых содержал более 500 листов размером 20X80 см. Для этого издания было вырезано более 300 тысяч печатных досок. В начале XX столетия были созданы знаменитые медные доски (20X62 см) для гравировки "Сутры Джадамба", объемом в 408 листов [44, с. 37]. Над их созданием работало около десяти мастеров под руководством художников Минджура и Дамдинсурэна. Книги обрамлялись красивыми переплетами - досками, украшенными живописью, вышивкой, аппликацией, позолоченной скульптурой из меди, латуни или серебра.

Дзанабадзар (?) Сита-Тара Подготовительный рисунок

Особой красотой отличались доски-переплеты, украшенные живописью в технике нагтан, или девять драгоценностей. На их черной глянцевой поверхности, обработанной особым образом, писали красками, приготовленными из порошков драгоценных камней и металлов: золота, серебра, коралла, жемчуга, бирюзы, лазурита, перламутра, меди, железа. Многие уникальные произведения книжного оформительского искусства хранятся в фондах Государственной публичной библиотеки МНР в Улан-Баторе.

При оформлении книги большое внимание уделялось красоте шрифта и соответствию его характеру того или иного текста. Например, тексты религиозного содержания должны были быть написаны или напечатаны шрифтом, напоминающим древние письмена, начертанные согласно многовековой традиции бамбуковым пером. Сочинения светского характера, а также государственные или правительственные указы и документы писали кистью.

Шаманские боги (духи). Бумага, минеральные краски. Конец XIX в.

По манере начертания знаков различались квадратное и круглое письмо. Буквы располагали не только по прямой линии слева направо и сверху вниз, но и составляли причудливые овальные или круглые композиции [44, с. 121-136].

Одной из особенностей монгольского искусства является создание вышитых картин и картин-аппликаций, которые по своим художественным и эстетическим качествам не уступают живописным. Художник, приступая к созданию аппликации, рисовал на бумаге эскиз, по которому затем делал цветной трафарет. По трафарету из цветной ткани- шелка или парчи - вырезали части будущей аппликации. После этого фрагменты собирали и сшивали на специальной ткани-основе в строгом соответствии с первоначальным эскизом.

Ритуальный столик — шире. Техника дзумбер. Дерево, минеральные краски. XIX в. МИИ

В собрании Музея изобразительных искусств в Улан-Баторе хранятся замечательные произведения, выполненные в XIX веке в технике аппликации: "Шакья-муни", "Махакала", "Балдан-лхамо", "Маньчжушри" и другие. Произведения, выполненные в технике аппликации, ценились очень высоко.

В конце XIX - начале XX века в Урге были созданы аппликации, предназначенные для показа верующим во время празднеств. Они вывешивались на специальных конструкциях, установленных перед резиденцией богдо-гэгэна, и были видны издалека. Эти аппликации поражали взоры верующих не только колоссальными размерами, но и украшавшими их золотым и серебряным шитьем, драгоценными и полудрагоценными камнями.

Заказывая мастерам такие аппликации-иконы, светские и духовные феодалы Монголии как бы соревновались между собою в богатстве и знатности. Подобное отношение к искусству приводило к снижению его художественно-эстетического значения.

На рубеже XIX-XX веков произошли большие изменения в общественной жизни и сознании людей, что явилось основной причиной изменений в изобразительном искусстве. Художники, составлявшие значительную часть интеллигенции, чутко восприняли веяния нового времени. Их произведения стали отвечать этим изменившимся интересам.

|

ПОИСК:

|

При копировании материалов проекта обязательно ставить ссылку:

http://artyx.ru/ 'ARTYX.RU: История искусств'