передняя азия

древний египет

средиземноморье

древняя греция

эллинизм

древний рим

сев. причерноморье

древнее закавказье

древний иран

средняя азия

древняя индия

древний китай

НОВОСТИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БИБЛИОТЕКА

Оноре Домье в годы Июльской монархии и Второй республики (А. Д. Чегодаев)

Опоре Домье родился 26 февраля 1808 г. в Марселе, в семье скромного мастера рам для картин и окантовок, а возможно, и реставратора живописи. Все помыслы его отца были в сфере поэтического творчества, и, хотя особенно большого таланта у него не было, жизнь семьи была проникнута литературными и художественными интересами. Когда Домье было 8 лет, отец переселился в Париж, надеясь на литературный успех. Успеха он не завоевал, хотя одна из его театральных пьес даже была поставлена, но сумел установить связи и знакомства с разными видными деятелями тогдашней литературной и художественной жизни и этим, собственно говоря, уже определил будущую судьбу своего сына.

Никакой материальной обеспеченности у родителей Домье не было, и ему пришлось с 12 лет зарабатывать на хлеб, служа рассыльным у судебного исполнителя (что дало ему богатый, хотя и весьма мало приятный жизненный опыт), а затем, уже с 14 или 15 лет, работая продавцом в книжной лавке у Делоне или рисовальщиком и шлифовальщиком камней для предпринимателей-литографов Беллиара и Рикура. Ранние литографии Домье, сделанные до Революции 1830 года, не имеют сколько-нибудь серьезного художественного значения: его портреты или нехитрые жанровые сцены тех лет, как и более интересные с точки зрения своего сюжетного содержания, но довольно-таки внешние отклики на разные исторические и политические события времени, во всем еще следуют распространенным и совсем уже выродившимся штампам развлекательной графики, идущей от Дебюкура и Буальи и очень мало обновленной более молодыми художниками вроде Шарле. Домье еще никак не выглядит в этих литографиях особенно и необычно одаренным художником. Однако именно на эти годы приходится и нечто совсем иное, что было для Домье гораздо более глубоким источником грядущего расцвета его искусства, чем малохудожественная среда дешевых литографских листков 20-х годов.

Этим настоящим и плодотворным Источником было учение, начатое еще в 12 или 13 лет у Александра Ленуара, друга Давида, художника и выдающегося археолога, создателя знаменитого Музея французских памятников,- музея, которому покровительствовал Наполеон, а Людовик XVIII уничтожил. Ленуар, добрый знакомый отца Домье, был пламенным поклонником античной скульптуры; он привил Домье благоговейное преклонение перед древней Грецией и приучил его постоянно ходить в Лувр рисовать античные статуи и изучать картины старых мастеров. Домье прекрасно знал классическое искусство и навсегда сохранил по отношению к нему свое глубокое и верно осмысленное восхищение. Но он лишь позднее извлек из этого настоящую пользу, как и из своего длительного и упорного изучения живой модели в Academie Suisse - одной из вольных академий 20-х годов, которую он посещал в свободные от службы часы. Наконец, бесспорно (хотя совершенно еще не исследовано в должной степени), что молодой Домье был не только пассивным свидетелем художественной борьбы 20-х годов и рождения "романтической школы" Жерико и Делакруа, но и извлек чрезвычайно важные уроки из опыта своих старших сотоварищей. Он с необыкновенно стремительно развернувшимся мастерством смог реализовать эти уроки после Революции 1830 года, когда стал взрослым человеком и зрелым, сложившимся художником. Не нужно забывать, что такие шедевры политической карикатуры, как "Законодательное чрево" или "Этого можно освободить, он более не опасен", Домье создал, когда ему исполнилось 26 лет,- а ведь выше их, по правде сказать, не подымался с тех пор ни один художник-карикатурист во всем мире: даже Роберт Майнор или Франс Мазереель почтительно отступают в тень рядом с таким ослепительным блеском!

Уже в некоторых листах, сделанных до Революции 1830 года, ясно выступали республиканские настроения Домье, достойные всяческого уважения в условиях жесточайшей реакции конца царствования Карла X,- например, в литографии "Старое знамя". Поэтому в 1830 г. Филипон, художник-карикатурист, редактор и издатель вновь основанного журнала "Карикатюр", не случайно привлек Домье к сотрудничеству в своем журнале. Следом за тем, с 1832 г., Домье стал работать и во втором журнале Филипона - "Шаривари". Журнал "Карикатюр" быстро стал одним из ведущих органов революционной оппозиции режиму Июльской монархии, и резкость его выступлений стремительно возрастала с каждым годом. Домье очень скоро стал играть первую, ни с кем, кроме Бальзака, не сравнимую роль в этом мощном художественном наступлении на все основы буржуазной монархии.

Революция 1830 года сделала Домье великим мастером, так же, как она привела на высшие вершины творческого вдохновения двух других великих мастеров старшего, по сравнению с Домье, поколения - Делакруа и Энгра,- в "Свободе, ведущей народ" и в удивительном "Портрете Бертена". Только в условиях высокого революционного подъема и дальнейшей ожесточенной и резкой борьбы с реакцией развернулись и вспыхнули ярким светом его самые сильные и лучшие качества. Подлинная пропасть отделяет его работы 1832-1835 гг. от тех неоригинальных и легковесных листков, которые он делал в 20-е годы, как будто на свет родился теперь совсем новый художник. Но Домье не смог бы сразу подняться так высоко, если бы у него за плечами не было ни мудрых примеров Ленуара и вождей "романтической школы", ни этого нудного, томительного и неблагодарного труда на эксплуатировавших его издателей расхожих литографий.

Первые откровенно политические карикатуры 1830-1831 гг. по своей форме еще робки и старомодны, перегружены ненужными подробностями, элементарны по композиции, наполнены вялыми, невыразительными фигурами. Опыт Домье некоторое время был целиком поглощен накоплением политической зоркости и чисто сюжетной изобретательности. Из вереницы этих первых послереволюционных сатирических изображений не выделяется также и та, сделавшая имя Домье широко известным,- карикатура "Гаргантюа" (декабрь 1831 г.), за которую в августе следующего года Домье был посажен в тюрьму Сент-Пелажи. Ни сколько-нибудь ясно выраженного индивидуального характера художника, ни сколько-нибудь значительной художественности в этой более описательной, чем выразительной карикатуре не было, она вполне походила и на работы Гранвилля, и на работы Травьеса, а вернее - на средний и общий тип тогдашней сатирической графики, еще не очень сильный и не слишком глубокий по своему образному строго.

Но Домье быстро двигался к освобождению от мелочности и изощренной манерности, к собранной концентрированной цельности и силе. В связи с заказом Филипона в 1832 г. он сделал (зарисовав свои модели со скамей для прессы) несколько десятков* маленьких раскрашенных терракотовых бюстов министров Луи-Филиппа и членов Палаты депутатов, и эти плохо обожженные, сделанные без всякого профессионального скульптурного опыта гротескно утрированные портреты переломили развитие искусства Домье: он впервые понял, какая сила экспрессии заключена в этих резких, угловатых, смело сопоставленных тяжелых и плотных массах, в экономном отборе самых существенных и главных черт человеческого облика, верно и точно отражающих реальные психологические качества и в то же время акцентирующих всю остроту социальной характеристики изображенной художником модели. Умная простота привела к величайшей, но монолитно цельной сложности. Можно сказать, что в этих странных и большей частью смешных, безмерно гротескных масках, абсолютно условных и поразительно живых, произошло рождение нового языка карикатуры, незнакомого ранее и открывшего новый и притом самый яркий и сильный этап ее исторического развития. \

* (Их сохранилось тридцать шесть. В XX в. они были переведены в бронзу.)

После сделанных по этим скульптурным бюстам литографских портретов, напечатанных Филипоном, королевское правительство обеспокоилось, и, придравшись к слишком очевидному сходству короля Луи-Филиппа и Гаргантюа, пожирающего национальные доходы, на прошлогодней карикатуре Домье, распорядилось арестовать дерзкого художника. С августа 1832 г. Домье просидел два с половиной месяца в тюрьме Сент-Пелажи, где содержались политические заключенные, а потом еще до февраля 1833 г. содержался в полутюремном, полупсихиатрическом заведении д-ра Пинеля.

Это было своего рода боевым крещением Домье, и он вышел из заключения с только укрепившейся решимостью продолжать дальше то же самое. Правительство Июльской монархии тогда еще побаивалось слишком круто расправляться со своими врагами, и тюремный режим не был очень уж тяжелым: сидевшие в этой Сент-Пелажи в большом числе карлисты и республиканцы собирались на тюремном дворе под своими знаменами и пели "Марсельезу" и "Са ira" или соответствующие бурбонские песни, принимали посетителей, даже издавали собственную газету. Короткому сидению Домье в этой тюрьме незачем придавать патетический и драматический оттенок. Но это определило его политическую позицию окончательно и необратимо, а главное - он мог познакомиться с сидевшими там вместе с ним настоящими революционерами - с Бланки, Барбесом, Кавеньяком.

Я умышленно столь подробно остановился на рождении Домье как художника. Начиная с 1833 г. его графика разлилась подобно стремительному и полноводному потоку, иногда расходящемуся на несколько русел, иногда мелеющему и снова несущемуся глубоко и бурно. В этом долгом пути можно отметить несколько ясно различимых этапов, всецело связанных не только с собственным ростом и развитием Домье, но и с ходом социальной и политической истории Франции.

Я насчитываю по меньшей мере семь (не считая раннего) разных периодов творческой биографии Домье-литографа: 1833- 1835, 1836-1843, 1844-1847, 1848-1851, 1852-1855, 1856-1866, 1867-1872. После 1872 г. Домье потерял зрение и вынужден был прекратить работу. Намеченные мною периоды неравноценны по своему художественному качеству и идейному значению. Несомненными вершинами были три периода: 1833-1835, 1844- 1847 и 1848-1851. Очень много важного и ценного дали два последних периода (1856-1866 и 1867-1872), но в это время все главные помыслы Домье окончательно ушли в сторону живописи.

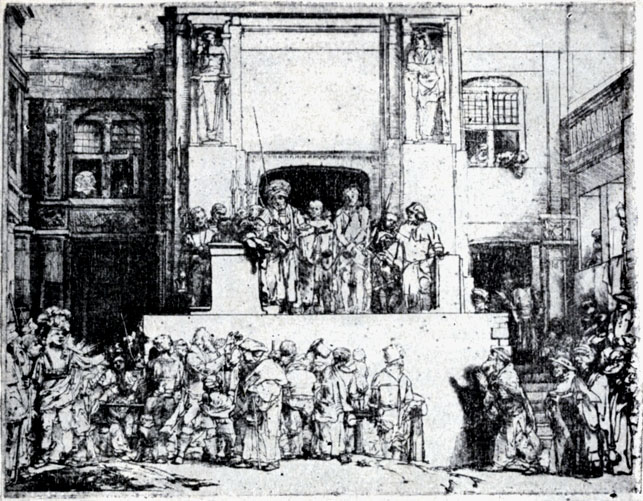

1. Рембрандт. Христос перед народом. IV состояние

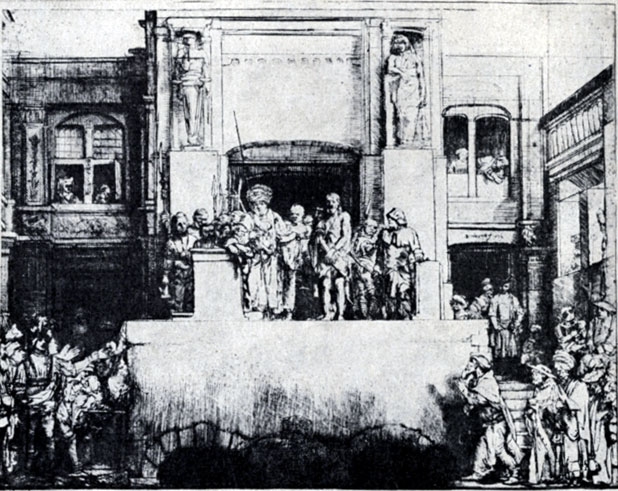

2. Рембрандт. Христос перед народом. VIII состояние

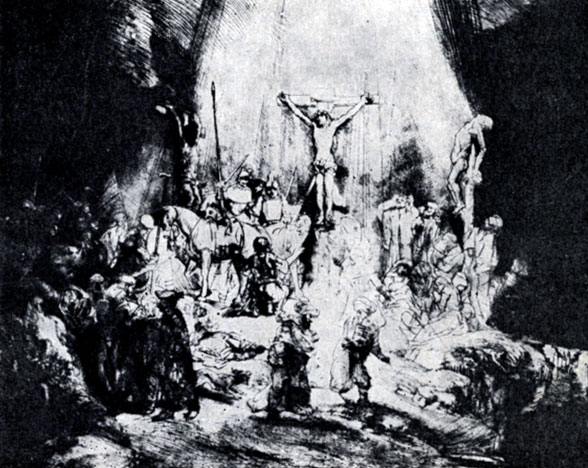

3. Рембрандт. Три креста. I состояние

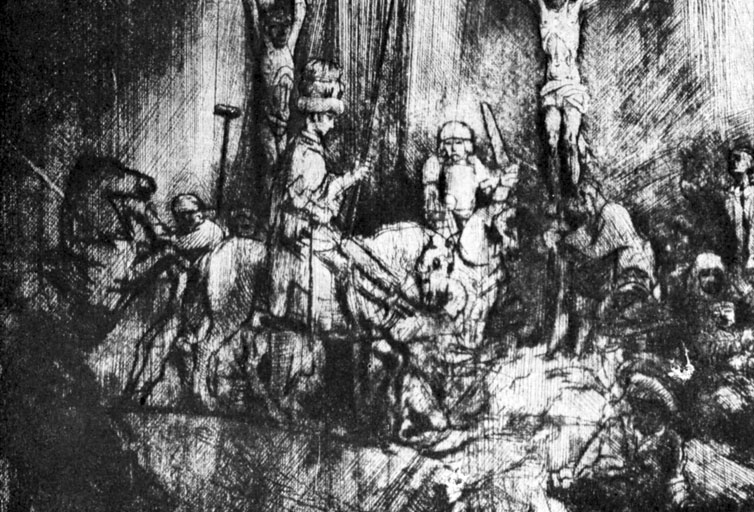

4. Рембрандт. Три креста. I состояние, деталь

5. Мастер игральной кости. Обращение сотника

6. Пизанелло. Медаль в честь Др.-Фр. Гонзага. Ок. 1440 г.

7. Рембрандт. Три креста. IV состояние

8. Рембрандт. Три креста. IV состояние, деталь

9. Франсиско Гойя. Аллегория старости и смерти

10. Долг Глухого. Вид снаружи

11. Франсиско Гойя. Сатурн, пожирающий своих детей

12. Франсиско Гойя. Юдифь, отрубающая голову Олоферну

13. Франсиско Гойя. Леокадия-Манола

14. Франсиско Гойя. Старец

15. Франсиско Гойя. Шабаш ведьм (левая половина росписи)

15. Франсиско Гойя. Шабаш ведьм (правая половина росписи)

16. Франсиско Гойя. Паломничество к св. Исидору (левая половина росписи)

16. Франсиско Гойя. Паломничество к св. Исидору (правая половина росписи)

17. Оноре Домье. Законодательное чрево. Литография. 1834

18. Оноре Домье. Улица Транснонен. Литография. 1834

19. Оноре Домье. Ну, вот Вы и капитан Национальной гвардии, Литография. 1840

20. Оноре Домье. Между 11 часами и полночью. Литография. 1844

21. Оноре Домье. Любитель дынь. Литография. 1845

22. Оноре Домье. Автор пьесы, явившийся на вызовы публики Одеона. Литография. 1844

23. Оноре Домье. Республика. Масло. 1848

24. Оноре Домье. Камилл Демулен призывает народ к восстанию. Акварель. 1848

25. Оноре Домье. Ратапуаль. Бронза. 1850

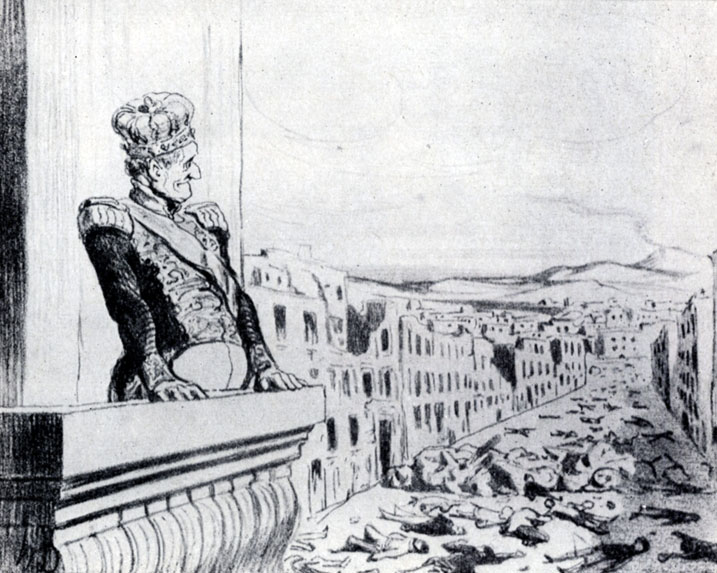

26. Оноре Домье. Король Неаполя. Литография. 1848

27. Оноре Домье. Портрет мятежника. 1848-1850

Чтобы эта классификация не выглядела излишне педантической или попросту ненужной, я приведу только один пример совсем иной оценки хода развития искусства Домье, естественно и основанной на совершенно иных взглядах на этого художника. Профессор Жан Адемар, напечатавший в 1954 г. большую книгу о Домье* и являющийся одним из признанных знатоков его искусства, считает высшими точками всего долгого развития литографского творчества Домье работы, сделанные вокруг 1840 и около 1855 г., т. е. как раз те два периода графики Домье, которые я считаю самыми низшими,- такими, когда можно говорить о настоящем и очень серьезном обмелении творчества Домье, о потере им верного направления и верных критериев качественного уровня своей работы. Столь диаметрально противоположная оценка одних и тех же этапов развития искусства Домье - дело слишком серьезное, чтобы ограничиться простой констатацией возможности всяких субъективных способов определения и анализа деятельности художника. Я постараюсь показать дальше, в чем здесь дело.

* (Adhemar J. Honore Daumier. Paris, 1954.)

В 1833 г. политическая ситуация во Франции стала быстро и резко меняться. Начали вспыхивать одно за другим рабочие восстания в Лионе и других городах, а затем и в Париже. Никакой тюремной идиллии 1832 г. не осталось и в помине. Июльская монархия полностью и откровенно раскрыла свою хищную, корыстную и подлую природу, и для чисто интеллигентской фронды ни поводов, ни оправданий больше не было. Иллюзии о возможности мирно добиться демократических реформ общественного порядка были с необыкновенной быстротой развеяны без остатка, и революционное напряжение в стране достигло еще большей остроты, чем то было в июле 1830 г. Рабочие восстания были подавлены правительством Июльской монархии с величайшей жестокостью. Нужно было без всяких колебаний и оглядок определять свое место в этой до предела обострившейся действительности.

И вот в этой чисто политической обстановке, в раскаленном потоке гневной мятежности, рушащихся предрассудков и иллюзий, смелых надежд на торжество справедливости родился и стремительно вырос гений Домье. Давно уже стало невозможным представлять себе не только этот переломный момент французской истории, но и вообще все то бурное освобождение человеческого духа, какое дало столь притягательную силу девятнадцатому веку, не вспоминая как один из самых сильных примеров этой мятежной силы девятнадцатого века те шедевры политической графики, которые были созданы Домье на гребне революционного подъема 1833-1835 гг.

Если бы эти карикатуры Домье имели только непосредственно политическое значение - вероятно, к ним нужно было бы относиться с глубоким почтением как к замечательным памятникам истории. Сила Домье была в том, что он не только нашел верную точку зрения в оценке и обобщении того, что проходило перед его глазами, но и сумел наполнить свое искусство огромным сердечным волнением, безотказно действовавшим на его современников и продолжающим с той же силой действовать и на последующие поколения зрителей. Что нам в конце концов до личности короля Луи-Филиппа - личности явно ничтожной - или до забытых нынешним зрителем личных характеров его министров и тогдашних пэров Франции! Что нам до частных событий столь далекой эпохи, самый смысл которых нужно длинно комментировать выписками из архивов и исторических исследований! Но образы карикатур Домье 1833-1835 гг. так мощны, наполнены такой кипящей силой, что дело явно в чем-то гораздо большем, чем насмешки над глупым королем и его низкими приспешниками: видимо, в фаустовском горении духа, в шекспировском восстании против зла и всех пут, сковывающих человеческую душу, в бальзаковском суде над всеми человеческими и социальными пороками и заблуждениями. Домье может выдержать такие сравнения. Как это было и с другими великими художниками девятнадцатого века, новый великий художник явился на свет не в небесном сиянии венка, надетого Аполлоном, а с засученными рукавами "разгребателя грязи", в чем всецело виновато было тогдашнее устройство человеческого общества.

Домье понадобилось сделать очень большой шаг к столь высокому подъему, и ему помогли в этом его прямые великие предшественники - Давид, Энгр, Жерико и Делакруа. В 1833-1835 гг. он впервые обратился к ним не как робкий ученик, а как равный им большой мастер. О Давиде он, несомненно, достаточно слышал от Ленуара, но понять и почувствовать его в то время мог скорее только через Жерико и Делакруа, его прямых наследников, так как ни "Умирающего Марата", ни "Зеленщицы", ни "Старика в высокой шляпе", ни почти всех других подобных работ Давида он видеть не мог. Но достаточно было "Плота Медузы" и "Хиосской резни", чтобы верно найти главную дорогу большого искусства Франции, идущую от Давида-якобинца. Домье знал "Капричос" и "Бедствия войны" Гойи, а может быть, и его картины. В Салоне 1831 г. он видел "Свободу, ведущую народ" Делакруа, которая была демонстративно приобретена игравшим тогда в либерализм правительством Июльской монархии, а когда начались рабочие волнения и восстания - поспешно убрана в запасник Лувра. Наконец, в Салоне 1833 г. появился "Портрет Бертена" Энгра, на мой взгляд имеющий прямое отношение и к литографским портретам Домье 1833-1834 гг. ("Д-р Верон", "Гизо" и др.), и к "Законодательному чреву", сделанному в начале 1834 г.

В этих необыкновенно выразительных и живых портретах, с характеристикой, смело сведенной к двум-трем доминирующим чертам душевного облика, с лапидарно и точно найденным силуэтом и уверенной, плотной скульптурной моделировкой тяжелых, грузных масс, Домье нашел свой собственный пластический язык, с каждой новой работой становившийся все обобщеннее, артистичнее и резче. Эти портреты необычайно злили тех, кто был изображен, тем более что, кроме явного сходства, они сопровождались насмешливо измененными, но весьма прозрачными именами сенаторов, депутатов, министров,- да и действительно, совершенно идиотский облик какого-нибудь толстого "Подена" или пронырливая и легкомысленная внешность "Д'Аргу" не могли возбудить у моделей этих портретов ничего, кроме лютой ненависти к художнику.

В нескольких литографиях Домье соединил в самых непрезентабельных ситуациях по несколько таких портретных изображений сразу ("Все мы - честные люди, обнимемся!"), завершив весь ряд поистине монументальной большой литографией "Законодательное чрево" (январь 1834 г.), изданной Ежемесячной литографической ассоциацией, связанной с журналом "Карикатюр". Этот замечательный лист стал подлинным олицетворением не только всей сущности Июльской монархии, но любой тупой, давящей, инертной силы, способной задушить малейший проблеск свободной мысли. Торжественный, строгий, упорядоченный геометризм амфитеатра полукруглых скамей, на которых расположились столь же строго ритмически размещенные, похожие на неподвижно устойчивые пирамидальные кучи важные депутаты, пэры и министры во главе с Тьером и Гизо, придает этой удивительной композиции острейший контраст продуманно точного порядка и совершенно неразумного, бессмысленного уродства всей этой величественно сидящей компании. Глупое единообразие грузных фигур еще более подчеркивается гротескно пародированным, но явно портретным и притом чрезвычайно разнообразным обликом и такими Же одинаково неуклюжими, но разными позами участников этого странного заседания. Если добавить к этому подчеркнуто тщательную, чуть ли не академическую отделку и моделировку почти фантастических персонажей "Законодательного чрева", можно представить себе, какою неожиданно взорвавшейся бомбой выглядело появление этого большого, бархатисто-черного листа в витринах парижских улиц!

Словно в противоположность геометрии и статике "Законодательного чрева", изданный той же Ассоциацией в марте 1834 г, большой лист, названный "Не суйтесь" ("Ne vous у frottez pas!"), оказался пронизанным вольной и свободной динамикой. Большая фигура рабочего-печатника, стоящего на защите свободы печати (что прямо указано надписью у него под ногами), всем своим непринужденно естественным обликом и в то же время крепкой, убежденной силой ведет свое происхождение от "Кузнецов" Гойи или от героев картин Жерико. Домье подчеркнул контраст между этой немного нескладной и угловатой, "простецкой" и одновременно величавой фигурой парижского рабочего и данными на дальнем плане невзрачными, мелкими, почти что призрачными, похожими на деревянных марионеток фигурами врагов свободной печати - уже сбитого с ног Карла X, вокруг которого суетятся другие монархи, и грозно машущего своим зонтиком Луи-Филиппа, которого Гизо благоразумно пытается удержать от излишней опрометчивости. В этой литографии были заключены два важных новых качества, оцененных по достоинству всем дальнейшим развитием большого реалистического искусства: первое - то, что Домье смело соединил в одной карикатуре два, казалось бы, противоположных художественных языка - реализм и аллегорическую условность, реальную конкретность образа главного героя и кукольную схематичность и даже "сказочность" королей в огромных коронах; вторым было то, что с этим рабочим-печатником в мировое искусство вошел современный город, что было одним из важнейших завоеваний искусства Домье. Ведь даже о кузнецах Гойи можно было еще думать как о художественном воплощении деревенской жизни,- не говоря уж о шлюзовщиках или возчиках щебня Джона Констебля, а в первом городском (в полном смысле слова) пейзаже - в "Печи для обжигания извести" Жерико - не было людей. Домье остался до конца своих дней всецело "городским" художником, не только по своим сюжетам, но по новому и глубокому ощущению всех - не существовавших ранее - закономерностей структуры, "местного колорита" и ритма современного города, всех гуманистических и антигуманистических элементов городской жизни девятнадцатого века.

Одной из вершин творчества Домье (да и всего искусства XIX в.) стала большая литография "Улица Транснонен 14 апреля 1834 г.", также изданная Ежемесячной литографической ассоциацией. Она была поспешно конфискована полицией, но успела собрать несметные толпы зрителей перед уличными витринами, где была выставлена, и сделала Оноре Домье не только всем известным, но подлинно знаменитым художником, умеющим волновать огромные массы людей. Свою волнующую силу она сохранила навсегда. "Улица Транснонен" была выполнена всецело в духе Давида, Жерико и Делакруа - в высоком трагическом духе, чуждом какой бы то ни было карикатуре. В тот день, 14 апреля, армия (даже не полиция!) Луи-Филиппа свирепо расправилась с обитателями рабочих кварталов Парижа, где находился центр восстания, не щадя ни стариков, ни детей; в домах по улице Транснонен не осталось ни одной живой души. Домье изобразил рядовой эпизод этого подавления восстания - семью, застигнутую и убитую ночью в своем доме, ничего больше, без всяких драматических жестов, без разъясняющих деталей, без ненужной, недопустимой здесь сентиментальности - и без всякой пощады виновникам этой трагедии. Зрителей поразила суровая сдержанность этой сцены, в своей правде не нуждающейся ни в каких эстетических украшениях или эффектах. Выверенный и продуманный в каждом штрихе, мощно обобщенный реализм этого рисунка, ничего не скрывающий и не смягчающий, но и не собирающийся снижать трагедию каким-либо натуралистическим физиологизмом, следовал примеру Давида в его "Марате", следовал Гойе в его "Бедствиях войны", Жерико в его "Плоте Медузы" и Делакруа в его "Хиосской резне" и вместе с тем представлял новый и важный шаг в развитии большого реалистического искусства Нового времени.

Силу и значение этой работы Домье не решались отрицать или умалять даже самые крайние его враги и даже те консервативные ученые XX в., которые считают, что художник лучше бы сделал, если бы держался подальше от всякой политики и не вмешивался бы в то, что никак его не касается. Книга Жана Адемара представляет в этом отношении совершенно удивительное по своей последовательности явление. Из всех литографий Домье 1834-1835 гг., т. е. поры высшего расцвета его политической графики, "Улица Транснонен" оказалась единственной, которую Адемар счел возможным назвать и более или менее подробно разобрать в своей толстой книге, заполненной массой совершенно пустяковых биографических подробностей и даже совсем посторонних Домье вещей! Причем, как ни странно, отдавая должное высокому драматизму этой литографии, Адемар больше всего озабочен тем, чтобы выгородить и защитить от излишних упреков правительство Луи-Филиппа, стараясь внушить читателям своей книги, что убийство ни в чем не повинных людей, изображенное Домье, было, конечно, совсем случайной и печальной ошибкой. Трудно поверить своим глазам, когда обо всех остальных литографиях этого периода, сделанных буквально кровью сердца, он говорит, не называя их, в одной строке как о "вещах забавных, но не представляющих большой ценности"!* Я думаю, что такое суждение признанного авторитета по искусству Домье равносильно признанию - по меньшей мере - своей полной научной несостоятельности.

* (Ibid., p. 23.)

Адемар очень трогательно рассказывает, как "забавлялся" король Луи-Филипп, глядя на карикатуры Домье, в которых его королевское величество было изображено в виде торговца табаком, стражника, поводыря медведя, кормилицы,- король якобы даже расставлял эти картинки на креслах во дворце Нейи к неудовольствию королевы и мадам Аделаиды*. Действительно, только Домье и было заботы, как веселить царствующего монарха Франции! Но я не думаю, чтобы даже Адемар сумел рассказать, что же именно "веселое" мог отыскать король Луи-Филипп в литографиях Домье, где король был выведен в виде китайского болванчика, в виде клоуна, задергивающего занавес над закончившейся комедией Палаты депутатов, в виде грабителя, хладнокровно отрезающего головы целому индюшатнику, в виде тюремного лекаря, констатирующего смерть политического заключенного, в виде груши (что стало широко распространенным прозвищем Луи-Филиппа в революционной печати), облаченной в королевскую мантию и прикрывающей ею целую толпу преступников, в виде отвратительного разбухшего толстяка, дрыхнущего на королевском троне, из-под которого во все стороны торчат пушечные дула (литография "Покой Франции", 1834), и т. д. Нет такого острейшего и грубейшего издевательства, которое Домье не позволил бы себе по адресу ненавистного всему французскому народу (за исключением "банкиров и лавочников" - по определению Маркса) и в полной мере заслужившего эту ненависть "короля-буржуа" Луи-Филиппа. И все же, несмотря на удивительную изобретательность фантазии Домье, вовсе не сам король персонально был темой и предметом этого потока сатирической выдумки. Король играет здесь свою грязную роль, как и министр юстиции Персиль и другие реакционные деятели тех лет, но Домье больше был озабочен тем, чтобы показать, против кого направлены были все силы монархической и буржуазной реакции.

* (Ibidem.)

Самые сильные листы конца 1834 и начала 1835 г. посвящены французским революционерам. Это литография, изображающая мертвого революционера, лежащего на тюремной постели, и двух тюремщиков, стоящих рядом,- короля и его министра юстиции ("Этого можно выпустить на свободу! Он более не опасен!" - журнал "Карикатюр", сентябрь 1834 г.),- одно из самых мощных созданий Домье-сатирика, нарисованное верной и точной рукой, вылепленное тяжелыми, плотными, компактными, смело обобщенными массами, наделенными почти что шарденовской осязательной материальностью*. Это литографии "Действительно, стоило труда убивать нас!" или, еще более, "Вам предоставляется слово, объяснитесь! Вы свободны!", где судья любезно обращается к подсудимому, у которого завязан рот и которого со всех сторон держат дюжие судебные чиновники, в то время как в глубине зала один из судей деловито засучивает рукава, чтобы отрубить голову другому подсудимому, уже уложенному на плаху; наконец - "А все-таки она движется!", где только две, противопоставленные друг другу фигуры: министр юстиции Персиль и закованный в цепи революционер, сидящий у белой стены, на которой возникает видение летящей Свободы во фригийском колпаке - словно сошедшей с картины Делакруа и проходящей сквозь череду цифр прошедших и будущих годов. В этих литографиях, полных сдержанной, точной, безотказной экспрессии, понятной каждому без всяких подписей и объяснений, и где карикатура смело совмещена с суровой и строгой жизненной правдой, Домье окончательно сформулировал и отчеканил тот язык высокой и благородной сатиры, которому следовали потом и великие живописцы, обращавшиеся к критике буржуазного общества,- Манэ или Дега, Тулуз-Лотрек или Руо,- и выдающиеся рисовальщики разных стран, до американских художников Клуба Джона Рида (таких, как Роберт Майнор или Фил Бард) включительно.

* (Особенно удивительно передан в этой литографии белый цвет рубашки узника и повязки на его лбу. Собственно, никто до этих листов Домье (кроме, пожалуй, Гойи) не подозревал, какие колористические возможности таятся в не столь давно вошедшем в обиход искусстве литографии.)

9 сентября 1835 г. политическая сатира была во Франции запрещена, полностью и без всяких изъятий. В проведении закона против свободной и оппозиционной печати очень большую роль сыграл страх перед литографиями Домье. Поворотным моментом в резком ухудшении взаимоотношений правительства Луи-Филиппа с печатью было появление "Улицы Транснонен" Домье. У революционного движения, которое явно не намеревалось ни исчезать, ни даже как-либо уменьшаться и сокращаться, было отнято опаснейшее оружие политической борьбы и агитации. Домье пришлось на двенадцать с половиной лет - до февраля 1848 г.! - совсем отказаться от того языка политической сатиры, который был им создан и доведен до высокого художественного совершенства,- словно ему самому завязали рот, как осужденному революционеру на его литографии 1835 г.

Однако реакция просчиталась, так как взамен отнятого оружия Домье достаточно скоро отыскал другое, может быть еще более опасное и страшное для тех "банкиров и лавочников", которые стояли за спиной Луи-Филиппа и его правительства. Домье догадался на вполне "законном" основании обратить свое внимание именно на них самих.

Но быстро овладеть новым кругом тем и художественных задач было не легко и не просто. Домье понадобилось немало лет - от 1835 и примерно до 1844 г., чтобы и в этом новом жанре своей сатирической графики подняться на такую же высоту идейной и художественной цельности и совершенного мастерства, какой он достиг в 1833-1835 гг. Впрочем, это требует пояснений, так как не все писавшие о Домье, как я уже упоминал, разделяют мою точку зрения. Сложные пути художественной эволюции и ее результаты в данном случае не так абсолютно очевидны и ясны, как это было с литографиями 1833-1835 гг.

Я думаю, что между теми сценами повседневной парижской жизни, какие Домье изображал в период 1836-1843 гг. (за исключением единичных, сильных, но не характерных для его искусства этого времени, листов), и между новым настоящим расцветом его графики, начиная с 1844 г., разница примерно такая же, как между пассивно натуралистическими "физиологическими очерками" 30-х и 40-х годов и "Мертвыми душами" Гоголя. Есть нечто принципиально различное в том, что считал нужным искать Домье в каждый из этих двух периодов его художественной биографии.

Когда осенью 1835 г. политическая карикатура была запрещена и прекратила свое существование, Домье растерялся. Вероятно, он чувствовал себя, как лев, которому вырвали все зубы и остригли когти. Он сразу лишился возможности безудержно фантазировать, изобретать необыкновенные метафорические и аллегорические образы, дерзко сопоставлять реальность и воображение, не говоря уже о самом смысле сатирического обличения и о пафосе революционной борьбы. Что ему было делать с развлекательными анекдотами или случайными репортерскими наблюдениями всяких мелочей и пустяков будничной парижской жизни? А ведь только это и было разрешено с трудом уцелевшему в разгроме 1835 г. журналу "Шаривари"* , который надолго стал почти единственным прибежищем Домье. Он оказался отброшенным далеко вспять - к своим малозначительным и бессодержательным, делавшимся исключительно для заработка литографиям дореволюционных лет. Даже и такой большой художник, как Домье, не мог без всяких потерь оправиться от столь тяжелого удара.

* (Было закрыто тридцать газет и журналов!)

Первые литографии, сделанные после разгрома революционной печати, т. е. конца 1835-1837 гг., снова почти что не представляют никакого - ни художественного, ни идейного - интереса, свидетельствуя о крайней депрессии, в которой находился художник, и конечно не только по причине своих собственных личных неудач. Ведь он стал к тому времени фактически виднейшим политическим деятелем и революционером, подобно Бланки или Кавеньяку, и избежал тюрьмы и ссылки только, по-видимому, благодаря своей всенародной известности и популярности. Только к августу 1836 г. Домье в какой-то мере нашел новую дорогу, если и не в плане высокохудожественном, то по крайней мере в плане установления недвусмысленно ясной точки зрения на ту прозаическую повседневную действительность, которую ему пришлось и предстояло изображать. От случайных "французских типов, повадок, костюмов" (как аннонсировал эти литографии "Шаривари" в конце 1835 г.) Домье перешел теперь к длинной серии похождений одного и того же героя - жулика и проходимца Робера Макэра, давно известного парижанам по театральной пьесе, ему посвященной, и по блистательному исполнению этой роли знаменитым Леметром*. Сто листов, отведенных весьма разнообразным приключениям и перевоплощениям Робера Макэра, образовали к 1838 г. связную серию под названием "Карикатурана", которая имела широкий успех и снова вывела имя Домье на яркий дневной свет, хотя сам он был невысокого мнения об этой своей работе**. Созданный им хищный, наглый, бесцеремонный персонаж, имевший уже довольно мало сходства со своим театральным прототипом, видимо, вызывал у Домье отвращение и брезгливость не только в силу собственной своей психологической и социальной природы, но и из-за необходимости принудительно заполнять свое время и свою душу такою дрянью.

* (Фредерик Леметр играл роль Робера Макэра в двух разных пьесах очень много раз в 1832, 1834 и 1835 годах, но эти представления были в конце концов запрещены полицией, видимо, по настоянию крупных финансистов тех времен. То, что Домье "подхватил" и развил дальше столь подозрительный образ, разработанный Леметром, говорит о том, как проницательно нашел он самую уязвимую сторону спекулятивного предпринимательского "бума" 30-х годов, столь процветшего под покровительством Июльской монархии.)

** (Домье никак не разделял восторженного отношения Адемара по отношению к "Карикатуране". Он сказал о ней: "Ах, что это они все время говорят мне о моих Роберах Макэрах,- это, быть может, то, что я сделал самого дрянного!" (Adhemar J. Op. cit, p. 25).)

Есть что-то физиологическое и противное в растрепанных, плохо скомпонованных и как попало нарисованных литографиях этой огромной серии, и Домье явно и не искал здесь способов придать своим рисункам какую-либо собранность и целостность и тратить на эту серию свое мастерство рисовальщика. Однако в "Карикатуране" заключались некоторые важные признаки, значение которых для дальнейшего развития искусства Домье нельзя недооценивать. Изобличение мошенника само по себе не было чем-то новым,- этим занимались не только Бальзак, но еще Кеведо или Скаррон в XVII веке. Не случайно похождения Робера Макэра, изображенные Домье, так понравились совсем тогда еще молодому Теккерею*, который и сам делал в то время нечто похожее: ему было еще далеко добираться до собственного "Пенденниса" или "Ярмарки тщеславия", и, например, его ранние "Записки Барри Линдона" (или, вернее, "Счастье Барри Линдона") при всей их благородной обличительной резкости читать, по правде сказать, так же противно, как и смотреть на листы "Карикатураны". Но в Робере Макэре Домье было кое-что такое, чего Теккерей не мог увидеть в своем герое - авантюристе XVIII в.: Робер Макэр у Домье занимается совсем не старомодно-феодальными, а самыми наиновейшими буржуазными спекуляциями и жульничествами, и очень часто из мнимого учителя танцев или распространителя библий, вполне возможных и в XVIII в., перевоплощается в основателя акционерной компании или биржевого маклера, т. о. в общественные типы, украсившие собою уже девятнадцатый век.

* (Ibid., p. 25.)

В этом - хотя бы только лишь сюжетном - проникновении в некоторые существенные особенности буржуазной цивилизации XIX в. был, несомненно, заключен важный смысл - первый шаг к постижению природы буржуазного отношения к миру, к чему Домье пришел позже. Однако самая исключительность героя "Карикатураны" не дала Домье возможности дойти до нужных больших обобщений и соответствующей им полноценной художественной формы. Домье прекрасно разбирался в собственном искусстве и совершенно справедливо низко расценил эту свою серию.

Но и последовавшие за ней разнообразные серии литографий 1839, 1840, 1841, 1842, 1843 годов не слишком еще прояснили главное направление развития творческого воображения Домье. В этих сериях, печатавшихся в "Шаривари" нередко одновременно (т. е. несколько серий зараз и вперемешку), еще более резко усилилась чисто физиологическая экспрессия, переходящая слишком часто в ничем не оправданную уродливую деформацию человеческого лица и тела, в чрезмерно подчеркнутое комическое столкновение гротескных или преувеличенно натуралистических деталей. Психологическая и социальная характеристика изображаемых персонажей, не столько смешных, сколько отталкивающе безобразных, резко снизилась по сравнению с литографиями 1833-1835 гг., и если можно было бы расценивать такие работы, как некое отрешенное от времени и места холодное изучение свойств человеческой мимики, то следовало бы счесть это изучение чересчур мизантропическим. Такие серии этих лет, как "Супружеские нравы", "День холостяка", "Силуэты", "Наброски выражения", "Парижские типы", "Парижские переживания" и уж особенно "Купальщики",- это своего рода обвинительный акт против человечества вообще, в котором нет снисхождения ни для кого - ни для богатых, ни для нищих, ни для стариков, ни для детей, ни для каких человеческих занятий и профессий. Словно здесь выносится приговор всему человеческому роду, позволившему себе в эти отвратительные годы Июльской монархии впасть в почти скотоподобное состояние. Особенно это озлобление Домье на весь род человеческий выступает в той серии, где меньше всего примет социального положения и общественного поведения человека - в "Купальщиках" 1839-1841 годов, где нет ничего в этих голых фигурах, кроме ничем не прикрытого чудовищного физического и нравственного безобразия.

Не оттого ли нравятся эти работы "около 1840 года" Жану Адемару, что в них действительно есть какая-то отчужденность художника от простых, естественных, сильных человеческих чувств и душевных движений, и он холодно наблюдает только уродливую внешнюю мимику этих тупых и бессмысленных человеческих лиц, за которые как будто некого и винить, кроме господа бога?

Однако соглашаться с тем, что это и есть лучшее у Домье, равноценно тому, чтобы просто зачеркнуть его как великого художника, давшего человечеству огромные и непреходящие ценности. Для того чтобы нарисовать такие литографии, выбранные Адемаром для репродукций в своей книге, как, например, "Сожаления", или "Наш добрый союзник, паша египетский", или "Я люблю плешивый суп"*, не нужно было быть великим художником и иметь что-нибудь за душою.

* (Ibid., tabl. 11, 31, 15.)

Особняком по своему сюжетному содержанию среди литографий 1839-1843 гг. стоит серия "Древняя история" (1842), отличающаяся от других прежде всего своим откровенно пародийным характером. Поэтому она очень смешна, и те же самые приемы безмерно утрированной физиологической экспрессии получили в ней несколько иное и в целом гораздо более многозначительное звучание. В схематических и наивно догматических книгах об искусстве XIX в. (например, у Мутера) эта серия была совершенно фантастически расценена как прямой выпад против классицизма Давида и его школы: такой классицизм ко времени создания серии "Древняя история" представлял собою в полном смысле слова "плюсквамперфектум" и воевать с ним не было никакой надобности. Зато у автора этой комической серии был гораздо более близкий, более конкретный и очень опасный враг - процветающее и все шире и глубже захватывающее господствующее положение в художественной жизни салонное искусство. Я думаю, что на создание такой иронической и злой серии литографий, показывающих в самом глупом и смешном виде античных богов и героев, Домье был вдохновлен не Давидом (чьим достойным потомком был он сам), а только что законченным (в 1841 году!) "Полукружием" Делароша в Школе изящных искусств с его нелепыми и чудовищно вульгарными фигурами голых девиц, олицетворяющих, пo замыслу художника, "изящные искусства", и великих древнегреческих мастеров, с бесхитростным натурализмом списанных с безобразных, тупых и безнадежно прозаических натурщиков. Прямое подтверждение моей догадки можно увидеть в одной из литографий этой серии Домье, где изображен Телемак перед судьями - точь-в-точь такими же, как "древнегреческие" персонажи Делароша. Второй непосредственной мишенью Домье были безбрежно банальные постановки античных трагедий в тогдашнем французском театре. Эти смешные античные персонажи получились у Домье очень живыми: и "Прекрасный Нарцисс", тощий, как сушеная рыба, и лохматый Пигмалион со своей нюхающей табак Галатеей, и грузный Геракл, удрученный количеством навоза в Авгиевых конюшнях, и томный Александр, великодушно передающий восторженно павшему на колени лысому и тощему Апеллесу толстую и уродливую Кампаспу.

Во всяком случае, именно эта серия - как ни странно - снова "включила" Домье в реальную историческую и общественную обстановку Июльской монархии. Я не хочу сказать, что Домье вдруг понял, что представлять тогдашних, очень разных, обитателей реального Парижа всех подряд в виде совершенно условных уродливых и гротескных клоунских масок так же неправомерно, как представлять прекрасных богов и героев древности в виде скверных актеров выродившегося театра сороковых годов XIX в., работающих по старомодным и затасканным трафаретам. Но начиная с 1844 г. весь стиль, весь художественный язык Домье резко и бесповоротно меняется.

Он пришел к какому-то внутреннему решению, вероятно, не внезапно и, во всяком случае, продолжал в прежнем духе тянувшиеся годами серии литографий вплоть до этого 1844 г. Лишь очень немногие и совершенно разрозненные вещи 1839-1843 гг. чем-то подготовляют этот резкий перелом: отдельные литографские листы, где человеческие типы не превращены в гротескную схему, а остаются естественными и живыми (например, "Ну, вот Вы и капитан Национальной гвардии!", 1840) или где большую роль играет реально и тонко переданный пейзаж ("Зрение", 1839, или "Снег идет" того же года).

Но больше всего простоты и свободы было в книжной графике, которой Домье много занимался в самом начале 1840-х годов и где непосредственные наблюдения и зарисовки повседневной жизни не обязаны были превращаться непременно во что-то развлекательное и смешное. Домье сделал несколько иллюстраций к роману своего друга Бальзака "Отец Горио", к книге очерков о Париже "Большой город" Поля де Кока, к прекрасному кюрмеровскому изданию "Jardin de Plantes", к ряду "физиологий"*, к знаменитому восьмитомному собранию очерков "Французы, изображенные ими самими"**. Заставка к очерку "Провинциальный буржуа" в этом последнем издании, со своим восхитительным просторным и вольным, поистине констеблевским пейзажем, на который любуется сидящая на холме первого плана пожилая чета,- это подлинная программа следующего периода графики Домье, со всеми важнейшими новшествами этого периода.

* (В этих издававшихся в очень маленьком формате "физиологиях" вместе с Домье обычно участвовали и другие художники, и, хотя рисунки не подписывались, неповторимо личный почерк Домье всегда выделялся очень отчетливо.)

** (Les Francais peints par eux-memes. Paris, 1840-1842, vol. 1-8.)

Блестящий и неоспоримо глубокий по своим идейным и художественным открытиям период 1844-1847 годов, не оборванный, а лишь направленный на несколько другой путь Февральской революцией 1848 года, нашел свое выражение в ярком и мощном потоке напряженного творчества, с несравненно более высоким общим уровнем, чем тот, что был в предшествующие, смутные для Домье годы. Этот второй расцвет литографского творчества Домье ярко отразился в длинной веренице одиночных листов или обширных новых серий, родившихся на свет в эти годы. Самые замечательные и высоко совершенные листы включены в серии "Синие чулки", "Люди юстиции", "Добрые буржуа", "Прекрасные дни жизни", "Пасторали", "Квартиронаниматели и домовладельцы", "Все, что вам угодно". Одних этих серий - если бы Домье ничего больше и не сделал - хватило бы, чтобы признать его художником необыкновенной поэтической силы.

Общее впечатление от литографий этого времени - 1844-1847 гг.- таково, как будто Домье после долгого сидения взаперти и рисования по воображению вышел теперь на улицы, в парки и пригороды Парижа и впервые увидел, как много не только глупого и смешного, но и забавного, и трогательного, и грустного, и подлинно трагического есть на свете. Его литографии наполнились непосредственно увиденной и переданной реальной жизнью, и от этого и его ирония, и его неподражаемая выдумка стали только естественнее, сильнее, изящнее и глубже. Он сразу, почти без всяких переходов или колебаний, отбросил как ненужные, сковывающие путы, как совершенно излишнюю, непредвиденно выросшую на его пути помеху все те нарочитые и искусственные приемы комического натурализма, которые привели его в 1839-1843 гг. к однообразной и поверхностной развлекательности.

Глубокие и принципиальные изменения во всем строе художественной формы явно не были следствием только какого-то чисто формального экспериментирования или творческой прихоти: они родились на свет в результате серьезного и глубокого изменения отношения Домье к окружавшей его реальной жизни, самого метода наблюдения и обобщения того, что он видел и что начал настойчиво искать. Несколько нигилистическое отрицание всех человеческих ценностей и насмешка над всем на свете, достигшие своего апогея около 1840 г., сменились теперь пристальным исследованием реальных свойств и закономерностей общественной жизни и изучением реальных человеческих характеров в их отношении друг к другу и к действительной исторической обстановке последних лет Июльской монархии. Можно сказать, что, отказавшись от излишне "универсального" скептицизма по отношению ко всему человечеству, Домье тогда только и смог по-настоящему разобраться в реальной связи причин и следствий и распознать те общественные силы, с которых нужно было спрашивать ответ за несовершенства и уродства тогдашнего общественного порядка.

Я думаю, что именно в эти годы искусство Домье стало открыто и сознательно антибуржуазным.

Быть может, буржуазная природа политической реакции времен Июльской монархии впервые для Домье стала ясной тогда, когда он сделал упоминавшийся мною хороший лист 1840 г. "Ну, вот Вы и капитан Национальной гвардии!", лишенный обычной для литографий Домье тех лет безудержно преувеличенной и грубо натуралистической карикатурности. Отнюдь не схематизированный и не условный, а явно нарисованный с натуры почтенный толстый буржуа в очках и в высокой парадной шляпе с кокардой и плюмажем разглядывает себя в зеркало с очень важным и серьезным видом, не замечая иронии, сквозящей во взгляде его совсем не карикатурного собеседника. Этот лист был сделан после того, как войсками Луи-Филиппа с помощью Национальной гвардии было подавлено восстание, поднятое 12 мая 1839 года тайным Обществом времен года под руководством Огюста Бланки,- то самое восстание, за участие в подавлении которого получил офицерский орден Почетного легиона бальзаковский Пьер Грассу. Посреди бесчисленных безобразных и противных рож, тяжеловесно физиологических и гиперболически-гротескных, заполнивших графику Домье, словно вдруг проглянул весьма мало симпатичный, но вполне реальный человеческий облик, вобравший в себя характерные признаки целого общественного слоя.

Это была первая трещина в неподвижно застывшем и не способном к развитию мрачном физиологическом и натуралистическом маскараде, в какой превратились литографии Домье 1839-1843 гг. Трещина эта была усилена его книжной графикой тех лет, а к 1844 г. углубилась настолько, что окружавшие ее надуманные условные конструкции обрушились и развалились. Домье стал с необычайной зоркостью разыскивать и находить реальные человеческие образы, существующие не в отвлеченном воображении, а в реальном Париже, и воплощающие в себе убежденно и законченно буржуазное отношение к миру и человеку во всех его преломлениях - политическом, социальном, моральном, эстетическом, интеллектуальном.

Я не знаю, в какой мере связан и знаком был Домье с тайными рабочими обществами 40-х - точнее, предреволюционных - годов и с идеологами утопического социализма, встречался ли он с молодым Карлом Марксом, жившим в Париже в 1843-1845 гг., и с Генрихом Гейне,- все это вполне возможно*, но, даже если бы у него и не было никаких отношений с революционно настроенной французской и международной интеллигенцией и рабочими обществами, достаточно было бы его литографий 1844-1847 гг. и уж тем более последующих революционных лет, чтобы стала видна вся мятежная и радикальная сила его безжалостного анализа и осуждения всех основ буржуазного мышления и поведения.

* (Важные, но не окончательно решающие доводы в пользу существования таких отношений (с Марксом, тайными обществами) приведены в работе английского ученого Stanislav Osiakowski "Daumier and Politics", которую я читал в рукописи. Я не знаю, успел ли автор до своей смерти как-либо опубликовать свои разыскания.)

Но некоторые его связи существовали вне всяких сомнений, и уже они одни вполне ясно определяют место Домье в идейной борьбе сороковых годов. Домье посещал в предреволюционные годы вечера у Буассара де Буаденье, замечательного художника, автора картины "Возвращение из России" - одного из самых значительных созданий революционной "романтической школы"; на этих встречах бывали Делакруа и Бодлер, и обсуждались там не только художественные споры, но и планы восстания против режима Июльской монархии. Домье был давно уже дружен с Бальзаком, который как раз к первой половине 40-х годов окончательно разработал грандиозный план своей во многих частях написанной "Человеческой комедии". К этим годам относится знакомство и горячая дружба с Бодлером, настроенным непримиримо резко по отношению к буржуазному порядку и всем его порождениям и в то же время разделявшим с Домье глубокую веру в человека. Уже одно это идейное окружение могло направить мысли Домье на более глубокую и верную дорогу, уводя от тяжеловесного, но достаточно бесцельного и инертного шутовства "Купальщиков", "Супружеских нравов" или "Древней истории".

Литографии 1844-1847 гг. приобрели необычайную живописную свободу и колористическую тонкость. Домье вспомнил и восстановил свое блестящее рисовальное и литографское мастерство, совсем было растерянное в "Карикатуране" и последующих "физиологических" сериях. Но теперь цвет, свет и пластическая моделировка стали легкими, пространственными и воздушными. Рука Домье овладела поистине виртуозной стремительной точностью и экономностью выражения. Мастерство рисунка достигло у него в эти годы такого совершенства, что это побудило Бодлера уже в 1845 г., к ужасу консервативных умов, поставить имя Домье рядом с именем самого прославленного и признанного тогда художника Франции XIX в.- Энгра*. Сухой, однообразный рисунок литографий 1836-1843 гг. был решительно вытеснен сложной световоздушной и тональной гармонией, вполне сравнимой с открытиями раннего Коро. Снова, во второй раз после 1833-1835 гг., литографская техника Домье раскрыла и развернула все свои богатейшие возможности: бесконечные градации серого цвета, бархатистую глубину черного, обостренно выразительный язык белого листа бумаги, пространственно организованного немногими смелыми, быстрыми, точными ударами карандаша. В литографии Домье впервые в таком изобилии, широким потоком проник пейзаж - не только городской, но и деревенский, неразрывно связанный с человеческой жизнью, нередко очень резко с ней контрастирующий. Даже фоны типичных для Домье однофигурных или двухфигурных композиций сделались теперь активными, действенными, сплошь и рядом далеко перерастая свои прежние функции элементарного обозначения места действия. Таким путем необычайно обогатились отношения и взаимосвязи человеческих образов со средой, их окружающей.

* (Charles Baudelaire. Salon de 1845.)

Изгнав из своих литографий условные маски и населив их живыми людьми, во всем великом разнообразии возрастов, темпераментов, профессий, настроений и главное - разных общественных положений и жизненных устремлений, Домье все свое внимание посвятил выяснению того, что это за люди и почему они такие, какими они стали при ненавистной ему Июльской монархии. Литографии 1844-1847 гг. получили чрезвычайно широкое общественное и идейное - а через них и политическое - звучание. Их художественная сила заключалась в проникнутой огромным душевным волнением - смехом или гневом,- необычайно многоплановой и многозначной жизненной правде. В них отчетливо ощущалось предвестие грядущей живописи Домье, для которой в эти годы он явно подготовлял плацдарм.

С наибольшей внутренней резкостью и остротой неприязнь Домье к самым сокровенным основам буржуазного образа жизни и мышления сказалась в очень сдержанной внешне и очень суровой серии "Люди юстиции". Всю ненависть, накопленную еще, вероятно, в далекую эпоху пребывания в рассыльных у судебного исполнителя и уж, бесспорно, со времен заключения в Сент-Пелажи и гневных карикатур на министра юстиции Персиля и судей контрреволюционного трибунала 1835 г., Домье вложил в эти безжалостные, холодно бесстрастные по внешности, но в то же время проникнутые глубочайшим негодованием изображения парижских судей, прокуроров и адвокатов. За Внешней важностью и импозантностью величественно выглядящих судилищ, вершащих правосудие, Домье раскрывает сплошную ложь и обман, чудовищное и бесцеремонное хищничество и корыстолюбие, пренебрежение всеми человеческими ценностями. Домье вовсе не приписывает продажность и нечестность буржуазной юстиции - как и другие уродливые свойства буржуазного существования - какому-либо мистическому "отсутствию справедливости на белом свете" или "безнадежной испорченности рода человеческого", как ему пытались приписывать некоторые авторы, обеспокоенные слишком очевидным смыслом его критики*. Он совершенно точно и недвусмысленно адресует свои обвинения не господу богу, а тем самым банкирам и лавочникам, которые составляли прочную основу и фундамент Июльской монархии. Его адвокаты и судьи (чей облик он изображает с особенным блеском и эффектностью благодаря их длинным черным мантиям) - это самые нормальные деловые люди, в которых нет ничего демонического, и такие же стяжатели, как и разные другие представители "среднего класса" (по выражению Голсуорси), другие "добрые буржуа", по определению самого Домье. И они, эти "люди юстиции", тем страшнее, чем обыденнее и прозаичнее они выглядят, чем яснее Домье подчеркивает, что все, что они делают, считается естественным и нормальным, целиком включаясь в тот "порядок вещей", какой установился во Франции после недоведенной до конца Революции 1830 года.

* (См. книги о Домье: Adhemar J. (1954), Escholier R. (1923). Besson G. (1959) и др.)

"Добрые буржуа" стали предметом другой, очень обширной и очень яркой, именно так и названной серии литографий Домье этих лет. Эти интереснейшие и большей частью отличающиеся очень высоким качеством листы полны жизни, в них несметное множество острых и тонких наблюдений и с поистине бальзаковской силой очерченных человеческих характеров. Нет таких жизненных ситуаций, обычных и заурядных или причудливых и странных, в которых Домье не настигал бы своих героев. Но им руководит не праздное любопытство к смешным положениям,- собственно, во многих сценах этой серии пет ничего смешного,- а пристальное изучение психологии и поведения этих самых "добрых буржуа", их "естественной истории", приводящей к очень унылым и невеселым выводам. "Добрые буржуа" при ближайшем рассмотрении в большинстве случаев оказываются совсем не "добрыми",- подлинным лейтмотивом этой серии становятся всевозможные, самые удивительные и многообразные вариации и перевоплощения эгоизма, ограниченности и самодовольного ничтожества этого общественного типа или, точнее, общественного класса. Я бы сказал, что в этой серии Домье с необыкновенной наглядностью определил и разносторонне проанализировал антигуманистическую природу собственничества и вырастающего на его основе неуважения и пренебрежения к другим людям,- то, что в литературе тех лет было сделано Бальзаком.

Нелепый, неестественный мир, в котором живут действующие лица литографий серии "Добрые буржуа" (да, впрочем, и других, близких к ней по своему существу, серий - как "Прекрасные дни жизни", "Пасторали" и др.), во всем противоречит естественной природе человека, и не только той идеальной природе, о которой думали и мечтали Жан-Жак Руссо или утопические социалисты, но и гораздо более конкретной и реальной, какую Домье видел и в Бланки и его Обществе времен года, и в обитателях небуржуазных кварталов Парижа от Монмартра до Сент-Антуанского предместья, и в самом себе и своих друзьях писателях и художниках. Собственно, сознание существования двух культур в едином, казалось бы, общественном строе тогдашней Франции было открытием не только ученых-социологов и участников революционных организаций. Домье видел и знал не меньше и умел с величайшей прозорливостью видеть очень далеко. Я думаю, что в той трусливой и подлой обывательской косности и дикости, которую Домье распознал и вытащил на свет божий, было заключено очень много малоприятных обещаний, вплоть до того милого умонастроения, которое с такой неистовой и вместе с тем священной злостью изображено в "Носороге" Ионеско.

Мастерство Домье нашло свое совершенное выражение в том, с какой простотой, легкостью и изяществом ведет он теперь свою сложную психологическую игру, с какой спокойной меткостью и лишенной всяких эффектов наглядностью, понятной самому негибкому уму, передает душевные движения своих моделей. Можно спорить, помогла ли или помешала ему та неумеренно гротескная мимика, которая предназначена была смешить, да и смешила кого-то в его литографиях 1839-1843 г. Во всяком случае, если он чему-нибудь тогда и научился, то спрятал это очень глубоко, так как теперь все выразительные приемы оказались у него иными - обдуманно сдержанными, выверенными и осторожными.

Первым листом, в котором все эти новые качества развернулись (и причем вдруг, сразу!) с удивительным блеском, был не входящий ни в какую серию лист 1844 г. "Между одиннадцатью часами и полночью". В нем выведены два почтенных пожилых буржуа, попавшиеся друг другу навстречу на пустынной и темной ночной парижской улице,- каждый из них боязливо обходит стороной другого, подозревая в нем грабителя. Нет никакой надобности читать длинную, как было обычным в "Шаривари", написанную каким-то литературным сотрудником журнала подпись под этой литографией, излагающую два "внутренних монолога" двух молчащих героев сцены, чтобы и без всяких пояснений понять смысл происходящего и ту заповедь "человек человеку волк", которой осчастливила род человеческий буржуазная цивилизация. Персонажи этой литографии ничем не похожи на разбойников, это самые обыкновенные, стандартные обыватели, и тем смешнее их страх, что он заключает в себе не только боязнь за свою шкуру, но и страх обмана, одной из всем уже тогда, очевидно, известных движущих пружин буржуазного общества. Этот рисунок своею простотой, лаконичностью и живописной свободой, явно связанной с книжной графикой Домье начала 40-х годов, действительно открывает собою новый период в его журнальной графике.

Среди последовавших за ним листов из "Синих чулков", "Прекрасных дней жизни", "Добрых буржуа" или "Пасторалей" трудно выбрать лучшие, так их много. Вот, например, благообразный, трясущийся от страха господин, которого в лесу хладнокровно и деловито обирают два небритых бандита (этот лист включен в серию "Пасторали"!). Вот респектабельное буржуазное семейство - папа, мама и сынок,- неожиданно встретившиеся на дороге среди поля с жабой и в полном ужасе отпрянувшие назад. Вот "Любитель дынь", восхищенно нюхающий большую круглую дыню (это из "Прекрасных дней жизни"; подпись: "Я, кажется, нашел дыню моей мечты!"). Вот перед лицом опешивших театральных зрителей, вызывавших автора только что кончившейся пьесы, неожиданно появляется автор - им оказывается высокая толстая, весьма не поэтического и очень мрачного вида дама-писательница с очками на носу. Прозаизм и "сниженность" любой романтики, любого поэтического воображения, любых сентиментальных иллюзий выступают во всех поступках, во всех намерениях и во всех отношениях "добрых буржуа" - и друг с другом, и с собственной семьей, женой или детьми, и с прекрасной реальной природой, и с какими угодно умственными, нравственными, общественными или политическими вопросами и задачами,- все в их мозгах преломляется в самом пошлом, вульгарном, глупом, а часто и подлом виде. Вся серия "Пасторалей" проникнута мыслью о глубокой враждебности природы и буржуазного мира, о полной невозможности для буржуазного мировосприятия не только понять, но даже заметить красоту и поэзию природы. В очень красивой и смешной литографии "Это удивительно, жена,- я ничего не вижу!", где толстый, малоприятный на вид господин усердно смотрит с пригорка вдаль в подзорную трубу, в то время как у него за спиной его жена целуется с каким-то другим господином, смысл заключен не в банальном анекдотическом сюжете, а в чудовищном контрасте этих безнадежно прозаических и вульгарных персонажей и чудесного просторного пейзажа кругом них,- природы, которая не может принять в себя таких представителей рода человеческого, словно отшвыривает их от себя! (Кстати сказать, никто во Франции до Эдуарда Манэ и Будена,- даже Коро,- не понял так верно и глубоко кардинальные открытия, сделанные в изображении и истолковании природы Констеблем, как Домье в подобных своих работах.)

Почти все литографии этих лет несут в себе такой же контраст естественного и уродливо извращенного, гуманистического и узкоклассового, высокого и ничтожного. Домье не оставляет своих врагов ни на минуту, не дает им спрятаться ни за какими удобными масками или надежными ширмами, но это его преследование ни в какой мере не имеет в себе ничего мизантропического, человеконенавистнического "вообще",- все антипатии Домье имеют вполне определенный и точный социальный адрес. Наоборот, из-за такого ясного представления о подлинных причинах и источниках общественных бедствий и неурядиц Домье нисколько не расположен винить в недостатках мироздания всех людей на свете и не испытывать жалости к тем, кто, быть может, даже и не подозревает о клейких и вязких путах, наложенных на их душу буржуазным образом жизни. В "Пасторалях" есть лист, где изображена смешная пожилая буржуазная чета, сидящая во ржи и плетущая венки из васильков, явно не подозревая, что представляет собой комическую пародию на пастушескую идиллию,- и все же Домье недвусмысленно заставляет ощутить жалость и сочувствие к этим нелепым горожанам, столь неуклюже (и вероятно, вполне чистосердечно!) старающимся вернуться к природе и найти какое-то с ней согласие. Таких листов у Домье много, в них выступает его доброта, которую так верно определил Бодлер в своем стихотворении "К портрету Оноре Домье" и в статьях о нем,- я бы сказал, что в этих созданиях Домье больше от Достоевского, чем от Щедрина. Домье умел быть, когда нужно, и тем, и другим.

Из такого рода листов почти целиком состоят небольшие серии этих лет - "Папы" и "Все, что вам угодно". Бестолковые, нередко уродливые и грубые взаимоотношения родителей и детей вызывают у Домье не один лишь гнев, но и горечь, и с совершенно открытым сочувствием (хотя и без всякой сентиментальности) изображена им плачущая и вытирающая слезы публика галерки в литографии "Пятый акт в Ла-Гэтэ" или сидящая на парковой скамейке старушка, застывшая в ужасе при виде того, как какой-то оборванец подымает за хвост ее пуделя (в литографии "Это Ваша собака?"). Нужно сказать, что даже у Домье не так часто можно сыскать такой сверкающе виртуозный рисунок, как тот, которым с помощью нескольких легких, быстрых штрихов соткано лицо этой старушки, владелицы злосчастного пуделя.

Нужно сказать также, что постоянное присутствие в литографиях 1844-1847 гг. тонко и глубоко прочувствованной природы служит своего рода моральным и эстетическим камертоном, которым Домье проверяет действительную или мнимую ценность человеческих стремлений и действий. Домье нужно было сделать еще один шаг, чтобы его философия получила полную цельность и соразмерность. Для этого, кроме прекрасной природы, основы всего сущего, и кроме доброты к людям, блуждающим впотьмах, следовало добавить еще какое-то позитивное утверждение настоящего человеческого идеала. Найти это помогла ему Февральская революция 1848 года и особенно июньское рабочее восстание того же года.

Революция 1848 года и последовавшие за ней события вернули Домье к политической сатире и дали толчок влечению к живописи, где со всей силой и раскрылся его второй мир. Домье был революционером и до 1848 года, с ходом революционных событий он только еще резче углубил свое неприятие буржуазной действительности, но разгром революции наложил печать трагизма и меланхолии на все его позднее творчество.

Начиная с 1848 г. трудно говорить раздельно о его графике и его живописи. Весь строй его искусства и его художественных исканий радикально изменился именно с этого времени.

1848 год провел резкую грань в поступательном развитии не только истории Франции (и всего мира), но и в истории французского искусства. На одном лишь творчестве позднего Домье можно было бы показать судьбы передового искусства Франции, его тяжелую и драматическую борьбу с реакцией и его подлинную и высокую моральную и творческую победу.

На революционные годы или, точнее, на годы Второй республики (1848-1851) приходится один из высших подъемов творчества Домье. Его захватил и увлек за собой революционный пафос победившей революции, а после июня 1848 года - не менее напряженная и трагическая защита революции от наступающей со всех сторон реакции. Не удивительно, что его искусство этих лет предстает перед нашими глазами порывистым и смятенным, подымающимся до высших вершин не только искусства Франции девятнадцатого века, но и всего мирового искусства или тут же, следом, падающим до каких-то невнятных, сделанных наспех, небрежных вещей, не способных сохраниться во времени. Есть слишком большой разрыв между плохими, грубыми и неизобретательными карикатурами, например из серии "Представленные представители" и другими им подобными, и такими подлинными шедеврами Домье, как его картина "Республика", его акварель "Камилл Демулен", его скульптура "Ратапуаль", его литографии "Король Неаполя" или "День смотра" и целый ряд других работ. Величайшая патетика и напряженность вполне естественно могли тогда чередоваться с нервозностью и самой простой усталостью. Общий итог этого периода художественной биографии Домье не становится от этого меньше.

К этим годам он пришел сложившимся и убежденным мастером, и весь его творческий опыт сразу же был "мобилизован и призван Революцией", пользуясь словами Маяковского. Уже через несколько дней после начала Революции 1848 года в номере "Шаривари" от 4 марта появилась блестящая литография Домье "Парижский мальчишка в Тюильри", 9 марта - литография "Последний совет бывших министров". Уверенная быстрота и легкое, точное изящество последних предреволюционных литографий из серии "Все, что вам угодно" или из "Пасторалей" мгновенно переплавились теперь в еще более экономную, еще более стремительную, опускающую все лишнее чеканную и ясную форму, почти плакатную по своей сконцентрированной точности и доступности и понятную без всяких поясняющих надписей или подписей.

В литографиях "Парижский мальчишка в Тюильри" и "Последний совет бывших министров" больше всего пленяет бурная, неукротимая патетика, восторженное и убежденное прославление революции, сохранившее до наших дней свою сердечную чистоту. В легких, стремительных, словно взлетающих и взвевающихся линиях, неистово нашвырянных на литографский камень (с безукоризненной, впрочем, меткостью!), действительно пойман был и увековечен самый дух времени - пока еще полный радужных надежд и обещаний. Народная толпа, весело теснящаяся в королевском дворце, или Свобода - женщина во фригийском колпаке, та, что была на картине Делакруа,- широко распахнувшая двери темной комнаты, где заседали министры Июльской монархии, бегущие в панике и пытающиеся выбраться в окно,- такие образы могли возникнуть лишь в смелом и ясном уме и доброй душе большого художника.

Домье не позабыл свое сатирическое оружие, когда дважды, в последний раз, изобразил с величайшим презрением свергнутого короля Луи-Филиппа ("Луи-Филипп, последний король Франции" и "Все потеряно, кроме кассы") или когда ему пришлось весной и летом 1848 г. представлять в полных шутливой иронии рисунках (очень малокарикатурных) растерянных национальных гвардейцев или напуганных буржуа-обывателей, шипящих на новые порядки. Но все же самым важным для Домье было теперь создание больших положительных образов, по-настоящему возвышенных и героических. Рамки и возможности литографии были явно тесны для таких намерений, да и "Шаривари" не был подходящей платформой для героических исканий. Путь к живописи, к которой Домье тяготел явно все больше и больше, определился теперь со всей естественностью.

Старое, реакционное жюри Салона, десятилетиями не пускавшее на выставки хороших художников, было ликвидировано, и двери Салона открылись для всех. Домье с удовольствием принял участие в конкурсе на создание картины, изображающей Республику, и созданный им эскиз такой картины, не очень большой по размеру и сделанный с продуманной и строгой простотой, был выставлен вместе со многими другими в Салоне 1848 г.

Хотя об этой первой документально засвидетельствованной живописной работе Домье был напечатан благожелательный отзыв Шанфлери, широкая публика и журнальная критика ее не заметили и, вероятно, и не могли бы оценить по достоинству, настолько живопись Домье была непривычной и непонятной для тогдашних глаз и тогдашних вкусов. Величественный и грандиозный, невзирая на небольшие размеры картины, образ, созданный Домье, и его мощно обобщенный художественный язык смело обгоняли все, что делалось тогда даже самыми лучшими и передовыми художниками Франции - такими, как Делакруа, Шассерио, Коро, Буассар де Буаденье, заглядывая далеко в будущее, во времена Манэ, Дега, Сезанна. Правда, эта "Республика, кормящая своих детей", не имевшая в себе, собственно говоря, ничего "эскизного", представляла собой по своей мощной энергии и огромному гуманистическому пафосу нечто родственное старому Гойе в его "Кузнеце" или позднему Констеблю в его "Сток-бай-Нэйленде" из Чикагского музея. Монументальная сила и благородная тонкость "Республики" Домье поражают воображение сейчас несомненно глубже и больше, чем они могли это делать тогда, в 1848 г. И хотя в бурных событиях того времени из конкурса ничего не вышло, картина Домье осталась не только свидетельством гениального дара Домье и прекрасным памятником революционной эпохе, но и одной из самых лучших и сильных картин (и не только французского искусства) из тех, что ныне Хранятся в Лувре. Изысканная колористическая гармония этой картины, сочетающая золотистые, бурые и серовато-сиреневые тона, почти монохромная и в то же время поражающая необычайным живописным богатством, сразу же поставила Домье в ряд с крупнейшими живописцами девятнадцатого века, хотя современники, за редкими исключениями, этого и не заметили. Впрочем, Бальзак уже задолго до этой "Республики" предвидел микельанджеловскую силу Домье, и внимательный глаз мог бы тогда уже, в 1848 г., подтвердить, что слова великого писателя не были пустой шуткой.

Была ли "Республика" Домье его первой живописной работой? Некоторым ученым XX в. казалось маловероятным, чтобы он мог сделать такую значительную и зрелую вещь без всякой специально живописной подготовки и годами воспитанного умения. Но попытки отнести какие-либо живописные произведения Домье к более ранним годам, чем 1848, пока не дали достойных доверия результатов. Никакие механические и внешние сюжетные аналогии помочь здесь не могут, так как у Домье не было сюжетов, строго и точно локализованных в каком-нибудь узком промежутке времени. Он интересовался, скажем, судьями и адвокатами не только в 40-е годы, когда делал литографии серии "Люди юстиции", и ничего нет общего, как это почему-то думает Ж. Адемар, между картиной "Даровой спектакль" и литографией "Пятый акт в Ла-Гэтэ", кроме того, что и там и здесь Домье изобразил публику на верхней галерее театра*. Если бы можно было хоть на минуту поверить в хронологические схемы, предлагавшиеся в крайне разнообразной, обычно взаимоисключающей форме разными учеными, то Домье мог бы быть сочтен каким-то полоумным художником, бессмысленно бросающимся в самые разные стороны без малейших признаков ясного и последовательного художественного развития, что всегда можно обнаружить даже в творчестве малооригинальных второстепенных художников. Я не вижу в искусстве Домье такого прихотливо порхающего, как взбредет в голову, ничем не сдерживаемого субъективизма. Наоборот, его искусство скорее, при желании, можно было бы упрекать в том, что оно всегда было слишком верным эхом наиболее глубоких процессов, происходивших в общественном сознании эпохи.

* (Среди произвольных, ничем не подтверждаемых хронологических предположений Адемара и Фухса особенно странными выглядят попытки сыскать живописные работы Домье, будто бы относящиеся к самому началу 1830-х годов. Совершенно нелепо фигурирует здесь мнимый "автопортрет" Домье, изображающий гладко выписанного явно чужой рукой весьма пошловатого белобрысого и светлоглазого молодого человека с бородкой, решительно ничем не похожего на бесспорно достоверный портрет молодого Домье, тех же самых лет, написанный Жанроном и представляющий его обаятельным безбородым и черноглазым южанином.)

Я считаю, что так называемый "эскиз" "Республики, кормящей своих детей" - это действительно первая живописная работа Домье, высокое качество которой не может вызывать никакого удивления. Он никогда не рисовал с натуры, ему не нужно было делать и никаких живописных этюдов,- их и нет в его живописном наследстве. Условной, аллегорической и монументальной форме "Республики" и не должны были предшествовать какие-либо картины или живописные этюды реального, бытового характера. Этот образ, так органически и естественно нашедший адекватную художественную форму, всецело родился из умонастроения Домье между февралем и июнем 1848 года, когда он отдал последнюю дань возвышенной романтике прежних времен, и его собственных работ вроде литографии 1834 г. "Не суйтесь!", и "Свободы, ведущей народ" Делакруа, и даже "Умирающего Марата" Давида. После июньского восстания 1848 года этой романтике пришел конец.

Основываясь только на сюжете, относят к 1848 г.* несколько композиций Домье, изображающих восстание или группы и отдельные фигуры парижских рабочих ("Восстание" из б. коллекции Герстенберг, так называемая "Семья на баррикадах" в Пражском музее, и др.). Я не вижу необходимости связывать эти работы (за исключением превосходного "Портрета мятежника") непременно с 1848 годом. Вся их живописная манера, характер рисунка и фактуры совсем не похожи на то, как написана "Республика" с ее смелой, обобщенной, но притом очень деликатной и тонко разработанной пластической моделировкой формы. У меня есть основания думать, что Домье мог сделать все эти вариации "восстаний" и вне всякой связи с Революцией 1848 года, через десять или двадцать и больше лет, может быть в связи уже с Коммуной 1871 года.

* (Эволюция живописи Домье крайне запутана стремлением разных ученых датировать его картины по литографиям с аналогичными сюжетами, словно Домье был лишен всякого воображения и не мог возвращаться к одному и тому же сюжету в самые разные годы своей жизни.)

Зато бесспорно именно в 1848 г., и скорее всего до лета этого года, Домье выполнил прекрасную большую акварель, ныне находящуюся в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве и изображающую "Камилла Демулена, призывающего народ к восстанию". Эта тщательно сделанная вещь была явно рассчитана на выставку или на чей-то заказ, так как по степени своей технической "законченности" ничем не отличается от литографий из недавних серий "Пасторали" или "Все, что вам угодно". С этими сериями она очень близка и по своим композиционным приемам и общему световоздушному и пространственному решению. Так же использован смело и свободно построенный в глубоком пространстве пейзаж, неразрывно связанный с фигурами первого плана, с такой же живописной свободой решены уверенные динамические контрасты света и тени. Но и формальное решение этой замечательной акварели, и ее образный строй отличаются необыкновенной и многозначительной новизною.

Домье, всегда и неизменно избиравший современные сюжеты, на этот раз - первый и последний раз в своем творчестве - обратился к отдаленной истории Франции. Впрочем, особенного ухода от современных событий тут не было: с речи Камилла Демулена перед народом во дворе Пале-Ройяля накануне взятия Бастилии началась Великая французская революция 1789 года. Вспомнить этот исторический эпизод в 1848 г. было естественно именно для такого художника, как Домье. Он сделал это под несомненным воздействием Революции 1848 года, но самое замечательное заключено в том, как он решил поставленную перед собой задачу.

Он сделал главным действующим лицом своей полной движения сцены не Демулена, обращающегося с речью к народу, а именно этот самый народ, охваченный единым порывом воодушевления и действия. Демулен отодвинут в глубину, он даже повернут к нам спиной, он - только фокус, в котором сходятся мысли, чувства и действие несметной толпы народа, присутствие которой Домье сумел передать поразительными по смелости композиционными приемами. Первый план со считанным небольшим числом фигур, повернутых лицами в глубину сцены, заслоняет собой то, что происходит дальше, кроме возвышающейся вдали над толпой фигуры оратора, но это невидимое пространство между ближними фигурами людей и видимыми в глубине стенами и окнами Пале-Ройяля ощутимо кажется наполненным движущейся, колышащейся, кипящей массой народа. Все жесты и движения первопланных фигур направлены к Демулену, и это единодушное движение только еще больше оттеняется в своем мощном и грозном значении, когда Домье запутывает между этими парижскими рабочими и интеллигентами испуганное лицо какого-то аристократа (единственное обращенное в нашу сторону лицо в этой сцене), который старается выбраться вон из слитной толпы народа.

Я думаю, что такое истолкование роли народа в истории, совершенно антикарлейлевское разрешение взаимоотношений героя и толпы, сложилось в уме Домье под влиянием вышедшего в 1847 г. первого тома "Истории Французской революции" Жюля Мишле, с которым немного позднее Домье сблизился и подружился. По сравнению с мрачным и пессимистическим историческим фатализмом "Битвы при Тайбуре" или "Крестоносцев" Делакруа (возникших на рубеже 1830-х и 1840-х годов) "Камилл Демулен, призывающий народ к восстанию" явился новым и очень важным шагом в развитии исторической живописи XIX в. Но сам Домье не воспользовался непосредственно и прямо этим своим собственным открытием.