передняя азия

древний египет

средиземноморье

древняя греция

эллинизм

древний рим

сев. причерноморье

древнее закавказье

древний иран

средняя азия

древняя индия

древний китай

НОВОСТИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БИБЛИОТЕКА

Становление

Во всей истории искусств нет, быть может, искусства более сложного, чем византийское, как по сочетанию основ, казалось бы несочетаемых, так и по самому его становлению в мире, где скрещивались самые различные художественные традиции.

Христианство окончательно восторжествовало, стало в Римской империи господствующей религией лишь в конце IV в. Искусство, полногласно прославляющее христианство, выкристаллизовалось еще позднее.

Сложность становления такого искусства, трудные поиски нового стиля вытекали из самой сложности тех задач, которые утвердившаяся христианская церковь ставила перед искусством.

Как наглядно — формами, линиями, красками — передать то, что не имеет ни формы, ни линий, ни красок: духовную сущность мира, то спиритуалистическое, значит, чисто духовное начало, которое, согласно христианскому учению, являлось независимым от материи и потому не могло обрести материального воплощения? Иначе говоря, как зримо передать то, что ускользает от взгляда, выразить конкретно то, что по самой сути абстрактно? Раз дух главенствует над материей и, значит, не сливается с ней воедино, как выявить духовную красоту все той же материей, над которой работает художник, будь то живописец, ваятель или зодчий? Да и как вообще человеку в земном его творчестве вознестись к небу?

Великому французскому живописцу прошлого века Эжену Делакруа принадлежат следующие замечательные строки:

«Живопись вызывает совершенно особые эмоции... Эти впечатления создаются определенным расположением цветов, игрой света и тени, словом тем, что можно было бы назвать музыкой картины. Эта магическая гармония захватывает вас при первом же взгляде на картину, когда вы, войдя в собор, еще не можете видеть за дальностью расстояния, что именно она изображает. Иногда это впечатление порождается одной лишь гармонией линий. Именно в этом состоит истинное превосходство живописи... Она затрагивает самые сокровенные струны человеческой души и ...подобно могущественной волшебнице, увлекает вас ввысь на своих крыльях...»

За полторы тысячи лет до Делакруа христианский спиритуализм не должен ли был найти свое выражение именно в «музыке картины»?

Однако сам Делакруа, своим искусством увлекающий нас «подобно могущественной волшебнице», все же наполняет глубоким содержанием те образы, из которых состоят его картины, причем конкретность этих образов имеет для него не меньшее значение, чем общая живописная музыкальность.

Искусство Делакруа зиждется на реалистической форме. Подлинно спиритуалистическое искусство не требовало ли полного пренебрежения конкретностью?

«...Мы не родились для того, — писал византийский мыслитель, - чтобы есть и пить, но дабы сиять добродетелями во славу сотворившего нас. Питаемся же по необходимости, чтобы сохранилась наша жизнь для созерцания, на что, собственно, мы и рождены».

Отрешенность от всего земного, подчас принимающая самые изощренные формы.

Византийское сказание гласит: «Избрал себе подвигом старец не пить сорок дней. Когда же становилось жарко, ополаскивал свой кубок, наполняя его водой, и вешал перед собой, а на вопрос братии, для чего это делает, отвечал: чтобы больше мучиться от жажды и большую получить награду от бога».

На практике жизнь подавляющего большинства византийцев вовсе не была аскетической, им были присущи все человеческие страсти и вожделения, и грешили они против всех христианских заповедей, но при этом проповедуемый новой религией аскетизм в идейном плане почитался благом для человека. А идею чистого созерцания, идею отрешенности от всего земного, идеальную надежду и веру, как у старца, изумлявшего братию своим подвигом, трудно ведь было выразить в живописи реалистическими методами, выработанными изобразительным искусством античного мира.

Но осмысленность изображения имела первостепенное значение и для новой религии, сменившей античное язычество. Эта религия обращалась ко всем без исключения, всех стремилась привлечь в свое лоно и, конечно же, в первую очередь обездоленных, которым она предписывала смирение. Чем же ей могла в этом помочь живопись?

Вот некоторые высказывания особо авторитетных представителей христианской церкви раннего средневековья:

«Изображения употребляются в храмах, дабы те, которые не знают грамоты, по крайней мере, глядя на стены, читали то, что не в силах прочесть в книгах».

«Если к тебе придет язычник, говоря: «Покажи мне твою веру»... ты отведешь его в церковь и поставишь перед разными видами святых изображений».

«Изображай красками, согласно преданию. Это есть живопись истинная, как писание в книгах, и благодать божия покоится на ней, потому что и изображаемое свято».

Значит, важно изображение, и, значит, недостаточно одной лишь линейной или цветовой музыкальности.

Как же связать наглядную религиозную назидательность с высшим духовным началом, полностью торжествующим над материей?

Труден и сложен был путь искусства к новому синтезу, к новому обобщающему стилю.

В позднеантичном искусстве мы наблюдаем разложение формы, утрату гармонического единства духа и тела, отражающего напряженность и безысходность их рокового соперничества. В поздних римских скульптурных образах глаза настолько выразительны, что они как бы поглощают все остальное, а в фигурах исчезает раскрепощенность движений, некогда столь радостно увлекавшая ваятелей.

Тот хаос, то смешение понятий в начальной истории средневековья, о которых говорит Гоголь, мучительное рождение нового в упорном стремлении преодолеть старое, все еще сияющее некогда достигнутым совершенством, определяют и становление нового искусства.

Велик был для первых христиан соблазн красоты, восторжествовавшей в античном мире, чувственной, земной красоты, провозглашающей единство духа и плоти. Но эта красота внушала опасное смущение и страх, требующие ее отрицания. Против нее надо было восстать или же ее игнорировать.

В росписях римских катакомб, подземных кладбищ, где собирались христиане для своих бдений, когда вера их еще не была узаконена, мы подчас наблюдаем упорное пренебрежение к изобразительному началу. В них христиане часто запечатлевали свои верования в чисто умозрительных символах. Так, например, схематическое изображение рыбы возникло только потому, что по-гречески слово «рыба» содержит начальные буквы одного из наименований Христа. Но такую засекреченную символику, доступную одним посвященным, никак нельзя признать искусством, ни декоративным, ни изобразительным. Впрочем, первые христиане проявляли свое равнодушие к форме и ее конкретному содержанию еще и по-иному. За отсутствием собственной иконографии, они воспроизводили чисто языческий образ какого-нибудь бога, однако в окружении овец, вероятно, считая это достаточным для превращения его в «доброго пастыря», то есть в Христа. Были и мастера, которые создавали росписи, подчас не уступающие по своей декоративности помпеянским.

На Ближнем Востоке и еще дальше от Рима, в Армении и Грузии (где христианство распространилось в начале IV в.), создавались новые типы церквей, отвечающие нуждам новой религии.

В Малой Азии, и особенно в Сирии, возникло искусство, в корне враждебное эллинизму. Все решительнее отвергалась перспектива, объемность, воздушная среда — все, что создавало иллюзию реального мира. В росписях фигуры ставились либо в ряд, либо одна над другой, причем главные были наибольших размеров независимо от их местоположения. То было какое-то неудержимое возвращение к истокам, к тому, что определяло искусство этих краев в доэллинистические времена.

Речь шла о неприятии античной пластической формы самого изображения человеческой красоты.

Бога нельзя изображать, ибо нельзя изобразить дух, отвлеченность, особенно столь высокую как бог, самое имя которого должно вызывать трепет у верующих. Эта точка зрения, несовместимая с мироощущением Эллады и Рима, была издавна присуща иудейству, из которого вышли первые христиане. Но опасно и изображение человека, в котором античный мир видел венец природы. Это было бы проявлением гибельной для души гордыни! И потому символика и орнамент, причем часто стихийно геометричный, преобладают в раннехристианском искусстве Востока.

На всем художественном творчестве восточных областей Византийской империи сказывается влияние ассиро-вавилонской культуры, и особенно Ирана, где возникло тогда новое, декоративное, динамичное искусство. Оттуда, вместе с мотивами этого искусства, проникали в византийские земли упоительные грезы, идущие из глубин далеких степных просторов, часто находя законченное художественное воплощение во всеподавляющем и полновластном орнаменте. Вновь сказывалось извечное в искусстве соревнование между декоративной изощренностью и изобразительной мощью, между стройной, но подчас бескрайней текучестью беспредметных переплетений и образной выразительностью, конкретно себя утверждающей в точно ограниченном пространстве.

Христианский спиритуализм естественно клонил к геометрической абстракции, к бескрайности, к преодолению материи, но, как мы видели, христианское назидательное вероучение нуждалось также в наглядности.

В Риме восторжествовавшее христианство вышло, наконец, из катакомб. Церковь властно обращается к искусству для пропаганды новой веры, призванной объединить народные массы в обязательном подчинении. Рим не утратил органической связи с античностью. Наивная символика катакомб не удовлетворяет церковь. И вот начинается тот процесс, который завершился «сочетанием несочетаемого».

Воздвигаются храмы, вмещающие толпы молящихся. И эти храмы украшаются внутри мозаикой, прославляющей новую веру в образах, исполненных символического значения. Чистая абстракция преодолевается. Но фигуры линейны, чужды трехмерности. И — замечательное новшество! — они вырисовываются на золотом или синем фоне, превращающем всю мозаику в сияющее сказочное видение.

Второй Рим, Константинополь, впитывает все это: абстрактный орнамент Востока и то живое, что уцелело в тяжелой, застывшей силе первого, уже обреченного Рима, новую архитектуру храмов и многообещающие достижения мозаичного искусства, линейную выразительность сирийской художественной школы и мягкий, облагораживающий отсвет эллинизма, все искания и все влияния, переплетающиеся в многонациональном мире, где суждено было главенствовать этому городу. Все это Константинополь постепенно перерабатывает в стройную художественную систему, чтобы из возникшего хаоса породить новый гармонический порядок.

То был город новый, без собственной художественной традиции, но где очень древние традиции нашли благодатный приют. Там, на террасах гипподрома, под его портиками и над самой императорской ложей, возвышались знаменитейшие античные статуи, вывезенные из Греции или Рима, среди них «Геракл» самого Лисиппа и статуя прекрасной Елены, воспетой Гомером.

Византийский писатель, выражавший вкусы и взгляды верхов константинопольского общества, оставил нам описание этого скульптурного женского образа, в котором его особенно восхитили «полуоткрытые уста, подобно чашечке цветка, пленительная улыбка, глубокие глаза и прекрасное тело»... Даже в самих словах какой контраст с монашеским аскетизмом!

Идейное восприятие христианского аскетизма сочеталось у просвещенного византийца с глубоким уважением к образованию, ораторскому таланту, умственной изощренности, мужеству, физической красоте — всем тем качествам, что развивал в себе древний эллин, кровной и духовной связью с которым византиец очень гордился.

В той же Византии, но не в Константинополе, а в Сирии, на дверях церкви, построенной в начале VI в., сохранилась такая надпись: «Место сборищ дьявола стало домом господним; свет солнца освещает место, которое затемняла преисподняя; идолопоклоннические жертвоприношения заменились ангельским хором; где свершались оргии богов, там теперь поется хвала богу».

Что же все-таки объединяло изысканного писателя, очарованного прелестями Елены, и автора этой надписи, столь беспощадной к наследию античности?

Конечно же, беспредельное господство новой веры, прославляемое как аскетами — отшельниками в сирийской пустыне, так и вельможами, облаченными в золотую парчу, в роскошных палатах константинопольского царского дворца, той новой веры, которую и церковь, и государство готовы были огнем и мечом охранять от еретиков, от любого проявления свободомыслия.

На власти жестокой и неограниченной, которую присвоила себе церковь, зиждилась ведь и сама царская власть, и сама византийская великодержавность. И этой власти требовалось искусство, которое ее оправдывало бы и утверждало в сознании миллионов разноплеменных императорских подданных, внушая им смирение, обещая высшие блага в загробном мире.

В познании бога, в приближении к нему христианская вера видела свое высшее призвание, и это, как считали византийские богословы, достигалось не только созерцательным аскетизмом, но и церковным культом, отмеченным совершеннейшим благолепием.

Гармония в новом искусстве была достигнута и окончательно утверждена в Константинополе.

Она выражалась в сладкогласном хоровом пении, что зазвучало в христианских церквях, и в свете, все пронизывающем и все озаряющем под их сводами, в свете, уже не только данном самой природой, а искусно перехваченном, сконцентрированном и распределенном так, чтобы в нем как бы по-новому засияла материя.

Так христианский спиритуализм сочетался с античным благолепием в созданном искусством царстве света — света во всех его градациях, нюансах и во всей его мощности, то приглушенного, то вспыхивающего, как пожар, в цветовых переливах мозаики.

Византийское зодчество и понятое по-новому Византией древнее искусство мозаики обеспечили это торжество света, причем не в ущерб образному строю с его назидательной наглядностью.

Новая религия в корне изменила назначение храма и тем самым его архитектурные формы и все убранство. Переворот, совершенный христианством в храмовом строительстве, отвечал перевороту, совершенному им в идейно-религиозном плане.

Вместо множества богов, друг с другом соперничающих и олицетворяющих каждый некие силы природы, идеи, понятия и устремления, богов, наделенных всеми человеческими страстями и в которых смертные видели свое собственное идеальное завершение, — единый бог, выражающий сверхчувственное начало, все, что есть, было и будет, неизмеримо великий в своей заоблачной славе, карающий, но и милостивый, всех зовущий к себе и сулящий праведникам вечную жизнь и блаженство на небе, бог, верные служители которого на земле стоят на страже его законов.

Греческий храм был всего лишь местопребыванием статуи божества, прекрасным ее домом, обычно открытым только для служителей культа, для избранных. Сами же религиозные бдения совершались снаружи, на площади. И потому наружный вид храма, заключавшего в себе объект культа — статую, должен был соответствовать идеальной красоте этой статуи — чувственной, земной, как и все античное мироощущение.

Христианский храм не был вместилищем образа божества, хоть этот образ и многократно повторялся на его стенах. Назначение храма вытекало из самой сущности христианской веры, сулящей спасение каждому, кто, точно следуя ее догме, примирится со всеми мирскими бедами, между тем как восстающий против этой догмы будет наказан сначала на земле, а затем и «страшным судом» — на небе. В храме люди, собравшись вместе и подкрепляя друг друга в молитвенном общении, сердцами и помыслами должны были возноситься к богу, дух которого витал вокруг них, наполняя собою храм.

Приведу строки одного из крупнейших современных знатоков византийского искусства — В. Н. Лазарева, дающие яркое представление о настроении, охватывающем молящихся в византийских церквях:

«Не только спиритуализм культа привлекает византийца. Не в меньшей степени его притягивает ослепительное богатство ритуала, блещущего золотом, серебром, драгоценными каменьями и разноцветными мраморами. «Если эти земные великолепия, — пишет епископ Газский Порфирий, — имеют такую пышность, какой же должна быть пышность великолепий небесных, уготованных для праведников». И когда византиец слушал церковное пение, настраивавшее его на определенный лад, когда он видел сияние бесконечных огней, сотнями рефлексов игравших на золоте мозаик, когда он внимательно вглядывался в изображения святых и евангельских сцен, украшавших своды ...когда облаченные в богатые одеяния священники выносили ослепительно блестевшую утварь с цветными эмалями, когда с амвона раздавалась проповедь, облеченная в виртуозно отточенные формы античной риторики, тогда византиец чувствовал себя на вершине блаженства. Как в греческом театре античный человек находил полное удовлетворение своим духовным потребностям, так византиец обретал в церковном богослужении моменты наиболее возвышенной радости».

Итак, спектакль, вовлекающий в разыгрываемое действие всех присутствующих, всех (и это было особенно важно для церкви и императорской власти) объединяющий в восторженном настроении, при котором социальная несправедливость воспринималась как временная, чисто земная невзгода.

И — новая вариация прекрасного. Такая гармония, такое органическое единство различных искусств могли быть достигнуты только наследниками великой эллинской культуры.

Огромно воздействие искусства.

Недаром самая знаменитая из византийских церквей «Святая София» произвела на послов киевского князя Владимира такое впечатление, что они почувствовали себя и впрямь «на небесах».

Недаром во все средние века Византия притягивала завистливые взоры других народов. «О Константинополе, — пишет Лазарев, — мечтали среди холодных туманов Норвегии, на берегах русских рек, в крепких замках Запада, в банках жадной Венеции. Его рафинированная культура казалась чем-то сказочным средневековым людям».

...Чтобы храм вмещал возможно больше молящихся, христианское зодчество взяло за образец не «футляр статуи божества», каким был классический греческий храм, а античные прямоугольные сооружения, именуемые базиликами (где заседали суды и шла торговля), разделенные на несколько продольных частей — нефов (или кораблей).

Такой тип христианского храма со средним нефом, обычно более просторным и высоким, а впоследствии, на Востоке, и с поперечным (трансептом), придающим храму форму креста, получил название базиликального. Возник и другой тип храма, родиной которого, по-видимому, является Восток, — с куполом в центре. Создание таких храмов, столь характерных для всего восточнохристианского храмового строительства, во многом обязано великим зодчим Грузии и Армении.

Раз храм являлся местом молитвенного общения, все его внутреннее строение и убранство приобретали первостепенное значение. В Византии интерьеры интереснее, выразительнее и художественно значительнее, чем внешний облик храма. Византийские зодчие с самого начала сосредоточили свое внимание на внутреннем пространстве храма, причем едва ли не главной их задачей стало распределение света. Ибо со светом византийская художественная культура неразрывно соединила свое самое великое достижение: по-новому понятое и доведенное до небывалого еще совершенства искусство мозаики. Оно процветало уже в античном мире. Однако между античной мозаикой и византийской — весьма существенное различие.

Античная мозаика складывалась из кубиков естественных пород. Но уже начиная с III — IV вв. стали применяться окрашенные стеклянные сплавы, именуемые смальтами. Византийское искусство извлекло из них максимальный эффект, используя вместе с каменными кубиками то матовые смальты, то прозрачные, с тончайшей золотой прокладкой.

В византийской мозаике свет отражается в той постепенности или в тех контрастах, которые обеспечивают наибольшее звучание световой гамме. Свет как бы окунается в прозрачную смальту, приобретая в ней объем и сверкающую золотом глубину, окунается в цвет и полностью завладевает им. Сверкая или затухая в мозаике изнутри и извне, свет преображает цвет, определяет своими переливами его насыщенность и глубину.

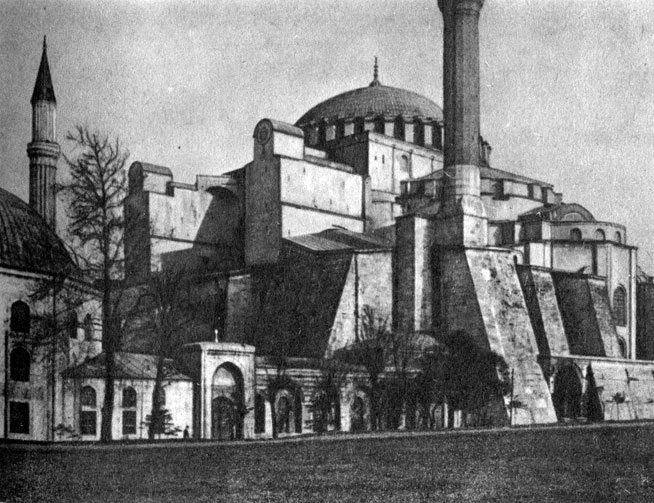

Храм св. Софии в Константинополе. 532—537 гг. Общий вид

Кусочки смальты и каменные кубики разной формы и величины, продуманно укрепленные в грунт в разных наклонах, отражают свет во всем его бесконечном разнообразии. Луч света из окна или всего лишь зажженная свеча, — и мозаика ярко вспыхивает и искрится золотом, пурпуром, синевой... Цвет придает свету окраску, свет наделяет цвет своим сиянием.

Благодатное взаимодействие цвета и света, которое впоследствии насытит палитру всех знаменитейших колористов (Тициана, Рубенса, Делакруа), позволит Византии выявить в мозаике свой идеал красоты. Выявить — светом во всех его колебаниях, придающих цвету ту или другую силу.

Оправданы слова Гёте: «Краски суть деяния и страдания света»...

В византийской мозаичной картине цвета приходят в движение, так что картина воспринимается нами уже не только в пространстве, но как бы и во времени.

Сияние мерцающих изображений, меняющееся от освещения, от расстояния или угла зрения, вместе с цветом обращает сами изображения в световую силу, растворяющую их конкретность, как бы превращая материю в дух. Но и это еще не все.

Светлый фон античной мозаики позволял передавать пространство, то есть создавать иллюзию реальности. Золотой фон византийской мозаики создает иллюзию обратную. Он не воспринимается ни как плоскость, ни как глубина, а как некий иной мир, сверхчувственный, потусторонний, в котором фигуры как бы парят в нематериальной среде, пронизанной светом.

Та музыка картины, о которой говорит Делакруа, дышит в византийской мозаике всепоглощающей духовностью, подлинно выражая христианское спиритуалистическое начало.

Каковы же, независимо от света, их преображающего, сами фигуры, изображения нового бога в сонме сподвижников и учителей новой веры?

В своей стройности, в общей гармоничности композиции они подчас доносят до нас великое наследие Эллады. Но они линейны, как бы бестелесны, лишены объема и веса.

Но как же создавалась наглядность изображения, требуемая церковью? Наглядность, необходимая для внушения христианской догмы как просвещенному византийскому вельможе, так и самому темному, безграмотному подданному ничем не ограниченного в своей власти византийского императора?

Эта наглядность достигалась особым образом.

«Художники, — пишет Лазарев, — ставили себе задачей изображать не единичное явление, а лежавшую в его основании идею. Эта идея, называвшаяся также прототипом, рассматривалась как творческая мысль бога... К ней можно было лишь приблизиться, но ее нельзя было запечатлеть в материи. Поэтому художники и стремились к тому, чтобы изображать не случайные моменты явления, не его меняющиеся аспекты, а его неизменную сущность».

Храм св. Софии в Константинополе. Внутренний вид

Подобно искусству египтян, византийское искусство, раз обретши свой стиль и его утвердивши, в основе своей оставалось до конца неизменным. Раз сама идея каждой религиозной темы была навсегда установлена, то и любое ее отображение должно было обладать столь же неизменным характером.

Искусство Византии глубоко отлично от всех предшествовавших вариаций прекрасного. Оно не почиталось средством воспроизведения действительности, не насаждалось для приобретения над нею некой магической власти, ни для того, чтобы как в Элладе, полнее выявить красоту видимого мира и завершить дело природы.

По словам Гёте, живопись — самое удобное и доступное из искусств. Это относится и к мозаике, которую можно назвать «каменной живописью». Мозаика воспламеняла сердца и в своем сиянии увлекала их прочь от реальности, вызывая состояние экстаза — восторженного, самозабвенного упоения.

Да и все в византийском храме способствовало этому. Так искусство, приняв христианскую идею, возвеличило и озарило ее порывом вдохновения, увлекая за собою народные массы.

|

ПОИСК:

|

При копировании материалов проекта обязательно ставить ссылку:

http://artyx.ru/ 'ARTYX.RU: История искусств'