передняя азия

древний египет

средиземноморье

древняя греция

эллинизм

древний рим

сев. причерноморье

древнее закавказье

древний иран

средняя азия

древняя индия

древний китай

НОВОСТИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БИБЛИОТЕКА

Живая цепь

Около трехсот полотен насчитали мы на пыльном чердаке замка Веезенштейн. Лучи майского солнца свирепо накаляли кровлю, и наши гимнастерки прилипли к плечам и потемнели да спинах, пока мы, спотыкаясь о массивные дубовые балки и стукаясь головами о стропила, заглядывали в самые темные уголки.

Каково же было здесь картинам!

На ощупь холсты были жарко-сухие, как лоб тяжелобольного.

Нечего было и думать о том, чтобы оставить их здесь, на чердаке, хотя бы и на самый короткий срок. Пока необходимо было немедля спустить их вниз, где было значительно прохладнее. Но как это сделать?

В полуторке у нас лежал припасенный на всякий случай моток веревки, однако воспользоваться им теперь мы не решались. Невозможно было обвязывать веревкой лепные рамы, рискуя повредить хрупкие позолоченные завитки. И чем могло бы кончиться дело, если б, скажем, ослаб узел? Или же картина, допустим, ударилась бы при спуске обо что-либо? Или потерлась поверхностью о веревку?

Выход тем временем был предложен старшиной Чернышем и оказался, как бывает, прост: семеро бойцов стали один над другим на ступеньках лестницы, четверо остались наверху, на чердаке, и вскоре полотна поплыли медленным потоком с рук на руки вниз, где мы с Кузнецовым принимали их и относили в сторону, к стенам башни.

Нельзя забыть эти минуты! Одна за другой возникали из темноты картины - неразрывная цепь веков.

Вслед за тремя портретами кисти Веласкеса плыли картины Рембрандта: здесь был большой, тлеющий червонным жаром холст, представляющий библейскую сцену жертвоприношения, и маленький портрет Саскии в шляпе, бросающей прозрачную тень на задорно улыбающиеся глаза, - прекрасный и свежий даже под слоем пыли, будто вчера только написанный, и автопортрет с альбомом - исхлестанный жизнью, но не сломленный Рембрандт...

Рембрандт. Жертвоприношение Маноя

Рембрандт. Саския пан Эйленбург

Было здесь и семь полных мрачного драматизма картин Джузеппе Креспи - итальянца, родившегося незадолго до смерти Рембрандта, удивительного мастера, умевшего с помощью двух- трех коричневых тонов создать впечатление глубокой красочности. Был здесь и знаменитый "Рай" Лукаса Кранаха-старшего - наивно-прелестный рай северянина, будто напоенный ароматами тенистого соснового леса.

Лукас Кранах-старший. Рай

Были здесь и эффектные цветистые полотна болонских академистов.

Один из них, Агостино Караччи, сочинил об искусстве живописи сонет такого содержания:

"Кто желает стать хорошим живописцем, тот должен располагать рисунком, унаследованным от Рима, движением и тенями венецианцев и благородным колоритом ломбардской школы. Тот должен владеть силой жизни Микеланджело и чувством природы Тициана, высоким и чистым стилем Корреджо и верной композицией, достойной Рафаэля. Тому нужны фоны и аксессуары Тибальди, изобретательность Приматиччио и немного миловидности Пармиджанино..."

Таков был "символ веры" братьев Караччи, основавших на исходе XVI века академию в городе Болонье - в той самой Болонье, которая, по выражению одного из знатоков итальянской живописи, "не дала своей родине ни одного гения, ни одного героя"...

Но ни гении, ни герои уже не нужны, когда гаснут последние огни Возрождения и на Италию снова падает "тень безрадостного бога", когда из Ватикана вышвыривают античные статуи, а у Минервы - богини мудрости, стоящей перед римским Капитолием, - отнимают копье и заменяют его крестом, когда инквизиция судит художников за "вольности", преследует Джордано Бруно и в конце концов сжигает его.

Лукас Кранах-старший. Портрет герцогини Катарины Мекленбургской

Свободный разум уже нестерпимо опасен для тех, кто не прочь остановить историю, лишь бы сохранить нажитое.

Князья церкви требуют покаянного возвращения живописи к христианству, и сборище иезуитов-законодателей - Тридентский духовный собор - обязывает епископов строго следить за выполнением своих постановлений о "правилах, обязательных для церковных картин".

И старый флорентийский скульптор и зодчий Бартоломео Амманати, надолго переживший своих великих современников - Рафаэля и Микеланджело, обращается с открытым письмом к собратьям; "в порыве сердечного сокрушения по поводу заблуждений юности" он предостерегает их "не изображать нагих тел, дабы не оскорблять бога и не вводить в соблазн людей".

Это письмо датировано 1589 годом - тем самым годом, когда была основана Болонская академия, поставившая себе на первый взгляд высокую цель: уберечь искусство от гибели, опираясь на завоевания прошлого.

И вот они появляются одна за другой, подкупающе красивые картины болонцев... Вот знаменитый "Христос в терновом венце" Гвидо Рени - покорное страдание пополам с сентиментальностью, и еще одна картина на ту же тему, принадлежащая кисти другого академиста - Аннибале Караччи. И устремивший взор к небу изможденный "Святой Иероним" Луки Джордано, и нарядная, приторно слащавая "Святая Цецилия" Карло Дольчи, не зря носившего свое имя (dolci - сладкий).

Все это написано с превосходным знанием техники, при неуклонном соблюдении правил, откровенно изложенных в сонете Агостино Караччи: "От всех понемногу..."

Слов нет, болонские академисты прилежно учились у всех великих. Но искусство не может жить подаяниями прошлого, как бы щедры они ни были.

"Прибавь свое" - вот первый закон творчества.

Болонцам же нечего было прибавить. Они знали много, но не имели главного - искренности. И, как бы ни нравились их эффектные картины современникам, пришла пора, когда люди дали им верную цену.

Занимая у всех понемногу, поневоле разоряешься...

Мы бережно отставляем в сторону и эти холсты, а сверху из темноты наплывают иные картины: счастливец Рубенс звонко смеется над лицемерием, над ханжеством, над жеманной красивостью; даже его "Святой Иероним", седобородый старик отшельник, так и пышет несокрушимым крестьянским здоровьем.

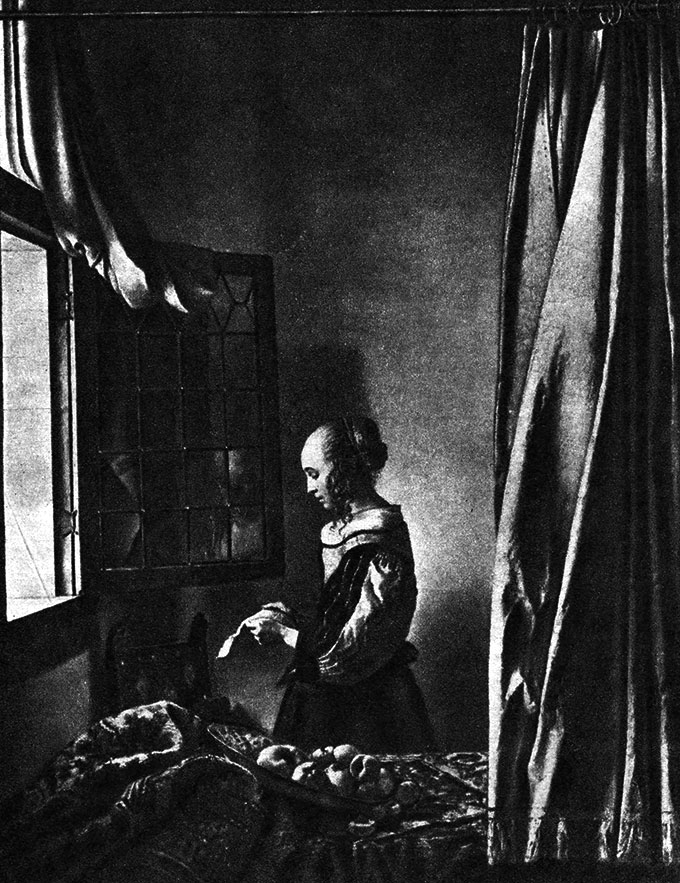

А вслед за Рубенсом появляется Ян Вермеер - неповторимый Вермеер, писавший всю жизнь одни и те же комнаты и чистые, промытые до блеска улицы и дворики своего родного Дельфта и открывший в них столько тихого очарования. В его картинах вы не найдете ни драматических столкновений, ни эффектных поз, ни бурных жестов. Они покорят вас ровным сиянием света, чувством ненарушимого покоя, прохладной свежестью красок и, главное, тем особенным ощущением бесхитростной правды, какое не подделаешь, не подменишь никакими уловками и прикрасами.

Не в пример болонцам, Вермеер не знал ни славы, ни богатства, ни признания современников. Люди не сразу разглядели поэзию за внешней обыденностью его картин. И, кроме того, он шел своей, непроторенной дорогой: слишком уж непривычны были его светлые, прохладно-серебристые краски в те годы, когда в голландской бюргерской живописи господствовал густой буровато-коричневый полумрак.

Пусть же те, кто с гордостью теперь называет Вермеера "Тицианом Голландии", "райской птицей среди воробьев", вспомнят его судьбу.

Прожив сорок три года, он умер в нищете и безвестности, и лишь архивные записи в делах дельфтской гильдии живописцев рассказывают о том, что некий Ян ван дер Меер, пожелавший в 1653 году вступить в члены гильдии, к 1656 году смог наконец наскрести шесть гульденов - необходимый вступительный взнос.

Так пестуют своих величайших художников бюргеры всех времен.

Их разоряют и травят, как Рембрандта. Обнищавших, их суют в богадельни, как Франса Гальса и Рейсдаля. Их хоронят в безымянных могилах, как Моцарта, сводят с ума, как Винсента Ван Гога. А потом когда-нибудь объявляют "гордостью нации"...

После ранней смерти Вермеера его наследие - всего около тридцати пяти картин - было продано за долги с молотка на открытых торгах в Амстердаме, а затем имя его на долгие годы кануло в безвестность, пока французский журналист Теофиль Торе* не открыл его людям вновь.

* (Торе Теофиль (1807 - 1869) - французский журналист и художественный критик. В молодости политический деятель, активный участник революций 1830 и 1848 годов. Был членом Учредительного собрания. Из-за близости к социалистическим кругам подвергся преследованиям и эмигрировал. Жил в Бельгии и Голландии, откуда писал под псевдонимом "В. Бюргер".)

Этому человеку, любившему живопись и, главное, умевшему по-настоящему видеть, мы все обязаны тем, что Вермеер и сегодня живет с нами.

Великое это умение - видеть, читать язык живописи.

Тридцать два звука алфавита содержат в себе и первый лепет ребенка и чеканные строфы Пушкина. Не так ли и в семи цветах радуги заключены все богатства мира?

Желтый, синий, красный, зеленый, лиловый, оранжевый, белый - они дремлют на палитре до тех пор, пока кисть художника не сольет их, не сплавит в чудесный сплав; ведь так и поэт, сливая звуки, выплавляет живой, звенящий металл стихов:

Роняет лес багряный свой убор...

И вот вы увидели бархатисто-черные стволы и ветви осенних деревьев, глубокое лазурное небо и землю, усыпанную жаром осенней листвы.

Но всмотритесь получше: лазурь неба сплавлена из множества нежнейших оттенков - вверху, в зените, оно густо-синее, а к горизонту чуть зеленеет. И ветви деревьев вовсе не черны: они и коричневые, и мшисто-серые, и кое-где шоколадно-вишневые.

А листья! Поднимите с земли любой - он щедро одарит вас винно-красным багрянцем, бронзовой прозеленью, горящей червонной медью...

Живопись учит нас лучше видеть все это.

Теофиль Торе умел читать ее безмолвно-красноречивый язык. Наткнувшись однажды в Голландии на картину неизвестного художника, валявшуюся среди старья и хлама, он не оставил поисков до тех пор, пока не восстановил забытое имя.

Он упорно шел по скупым следам - от картины к картине, и уже через несколько лет ценители всего мира гонялись за каждым холстом Вермеера, а их ведь осталось так мало: заказов Вермеер почти не имел, он писал лишь потому, что не мог не писать...

В 1742 году комиссионеры саксонского курфюрста приобрели в Париже одну из лучших картин Вермеера. И вот она теперь перед нами - безымянная девушка, читающая письмо - и мы будто переносимся в опрятный, тихий Дельфт с его размеренно текущей жизнью, с его неярким северным небом, льющим свежий свет в распахнутое настежь окно.

Вместе с девушкой мы затихаем, и в тишине ощутимей становится беззвучный бег времени, и невидимые нити тянутся от белого листка, замершего в ее руках, куда-то далеко-далеко...

Кто знает, откуда и от кого пришло это письмо? Спокойное лицо девушки не расскажет об этом. Да и к чему? Пусть ее тайна останется с ней. А для нас в этой картине раскроются иные тайны: тайны живого соседства красок, тайны света, озаряющего это лицо, ловящего зыбкое отражение девушки в стеклах окна, скользящего по шероховатой поверхности ковра, зажигающего ярким огнем сукно оконного красного занавеса, искристо мерцающего на складках другой, зеленой, шелковой занавески.

"Девушка с письмом" становится рядом с "Цецилией" Карло Дольчи и другими картинами болонской школы. Драгоценная крупица правды рядом с обилием красивой лжи...

Вермеер Дельфтский. Девушка с письмом

А поток картин все течет и течет, и цепь наших саперов в эти минуты стоит, как живой мост из прошлого в будущее.

|

ПОИСК:

|

При копировании материалов проекта обязательно ставить ссылку:

http://artyx.ru/ 'ARTYX.RU: История искусств'