передняя азия

древний египет

средиземноморье

древняя греция

эллинизм

древний рим

сев. причерноморье

древнее закавказье

древний иран

средняя азия

древняя индия

древний китай

НОВОСТИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БИБЛИОТЕКА

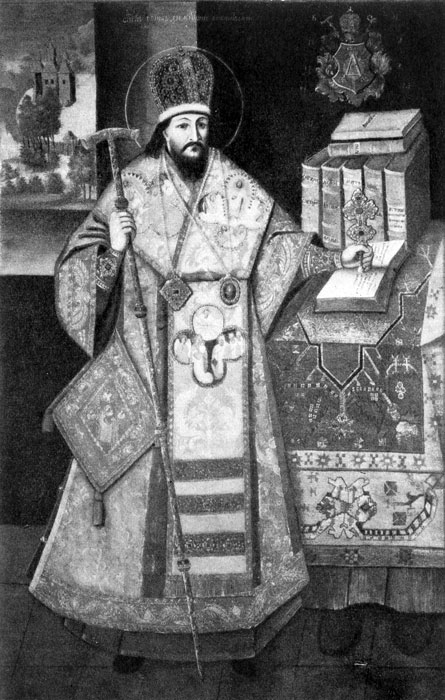

Портрет Димитрия, митрополита Ростовского из собрания Государственной Третьяковской галереи

XVIII в. ознаменовался для России грандиозными сдвигами во всех областях ее национальной культуры. Продолжавшаяся почти столетие ожесточенная борьба древнерусских художественных традиций с прогрессивными для России того времени принципами западной культуры завершилась блестящей победой нового искусства.

Но победа эта далась нелегко. Безуспешные попытки отбрасывания русской культуры назад — к допетровскому времени — были обречены на провал: в этом была своеобразная трагедия древнерусского искусства — оно пережило само себя. Но в то же время нельзя недооценивать и того факта, что старая художественная культура была очень живуча и продолжала существовать почти до самого конца XVIII в. Реминисценции ее, и не так уж редко, встречаются даже в начале XIX столетия, не всегда являясь при этом лишь обескровленными пережитками.

69. Роспись плафона восьмерика церкви Воскресения в городе Пучеже. Деталь. 1789 г.

Примеров последнему можно привести немало, особенно если затронуть такие художественные центры Верхнего Поволжья, как Ярославль, Кострома, Ростов, Углич. Достаточно вспомнить фрески церкви митрополита Петра в Ярославле (1760—1761), церкви Воскресения в Пучеже (1789), церкви царевича Димитрия на Поле в Угличе (1836). Чрезвычайно показательно, что только во второй половине XVIII в. в этом районе было создано более двадцати фресковых росписей, весьма традиционных по своему характеру и отличающихся незаурядными художественными достоинствами (См. А. И. Суслов и С. С. Чураков. Ярославль. М., 1960. Приложение, стр.252 _ 255 ).

В обеих столицах России процесс отмирания старой культуры проходил, естественно, гораздо быстрее. Но даже блестящий европеизированный Петербург не сразу порвал с дедовской «стариной»: на протяжении почти всей первой трети XVIII столетия здесь, наряду с приглашенными художниками-европейцами, работали выписанные из Москвы мастера Оружейной палаты или их ученики, многие из которых еще руководствовались в своем творчестве художественными представлениями XVII в.

Все это лишний раз опровергает уже устаревшее, но еще часто встречающееся мнение о том, что русское искусство следует делить на две части — «допетровское» и «послепетровское», между которыми якобы имелась непроходимая пропасть. Во всяком случае можно с уверенностью сказать, что если в таких центрах, как Петербург, а за ним несколько позже Москва, новое искусство во второй трети XVIII в. стало господствующим, то в провинции до середины, а то и до третьей четверти столетия оно встречалось с большим недоверием и ему зачастую приходилось сосуществовать с отживающими, но еще довольно крепкими старыми художественными традициями. Особенно это касается области религиозного искусства XVIII в., которое до сих пор почти не изучено, а поэтому значение его нередко или излишне умаляется, или не определяется вовсе, что мешает целостному изучению развития русской художественной культуры этого периода. Правда, в последнее время проблема анахронизмов, сопутствовавших развитию «нового» искусства, начинает входить в поле зрения исследователей отечественной культуры. О научной пользе этого дела говорить не приходится.

70. Неизвестный художник. Портрет Димитрия, митрополита Ростовского, трет. четв. XVIII в. Москва, Государственная Третьяковская галерея.

Именно в этом смысле и интересен публикуемый нами портрет-икона Димитрия, Ростовского митрополита, работы неизвестного художника второй половины XVIII в.(ГТГ, инв. № 14365; 206 х 135, холст, масло.).

Митрополит Ростовский и Ярославский Димитрий («в миру» — Даниил Туптало) был выдающейся личностью своего времени. Выходец с Украины (род. в 1651 г.), образованнейший человек, друг и ученик просветителей Лазаря Барановича и Варлаама Ясинского, он последовательно прошел все ступени церковной иерархии, пока не был, наконец, замечен Петром I и определен в 1702 г. Ростовским митрополитом, которым и оставался до смерти, последовавшей в 1709 г.

Живя в Ростове, Димитрий открыл там первую в Северной Руси семинарию, которую содержал на свой собственный счет, и три училища. Здесь он окончил и основной свой двадцатилетний труд — известные «Четьи-минеи» (Жития святых). Кроме богословских сочинений и комментариев к патристике, он сочинял также диалоги этического характера, стихи, пьесы. Им написаны и две летописи: «О славянском народе» и «О поставлении архиереев». Этот ростовский «святитель» был неравнодушен и к искусству — . он первым перенес на русскую почву изображения Богоматери в духе западных мадонн, в его личных комнатах были портреты выдающихся деятелей истории и культуры, художественно выполненные глобусы, люстры, мебель. После него осталось богатейшее собрание книг, перешедшее впоследствии в Московскую Синодальную библиотеку.

Недаром в его «Житии», составленном около середины XVIII в. (на основании сохранившихся документов, автобиографических записок самого Димитрия и воспоминаний современников), особенно подчеркивается, что «сей муж был острого разума, великого просвещения, искусный в славянском, греческом, латинском, еврейском и польском языках, великую имел склонность к наукам...»(«Житие св. Димитрия». — «Собрание разных поучительных слов и других сочинений Димитрия митрополита, Ростовского чудотворца». М., 1786.).

Вполне естественно, что с этого достаточно популярного в свое время человека писались прижизненные портреты, которые впоследствии и послужили основой четкой иконографии, прослеживающейся во всех позднейших его изображениях. И действительно, известно, что в Ярославской археологической комиссии и в Ростовском музее имелись два прижизненных портрета митрополита с надписью: «персона преосвященного Димитрия» (А.А.Титов. Ростов. М., 1911, стр. 74.).

Д. А. Ровинский в своем «Подробном словаре русских гравированных портретов» также упоминает о портрете Димитрия, находившемся в церкви Симеона Столпника на Поварской улице (ныне ул. Воровского) в Москве, якобы подаренном самим митрополитом некоему Брылкину (См. Д. А. Ровинский. Подробный словарь русских гравированных портретов, т. I. СПб., 1889.).

Из ранних изображений Димитрия весьма характерен портрет начала XVIII в., находившийся раньше в Александро-Невской лавре, писанный неким Ионой-иеромонахом (См. А. М. Лушев. Исторический альбом портретов известных лиц XVI — XVIII _ веков. СПб., 1870.).

В числе поздних портретов Ровинский называл портрет из ризницы киевского Софийского собора. Существует также портрет-икона Димитрия работы В. Л. Боровиковского, присланный графиней Анной Алексеевной Орловой в дар ростовскому Яковлевскому монастырю в 1794 г. (Б.Эдинг. Ростов Великий. Углич. М., б. г., стр. 129, 132.).

Кроме портретов маслом имеется большое количество графических изображений Димитрия Ростовского — более двух десятков гравюр и пятнадцать лубков.

71. Портрет Димитрия, митрополита Ростовского. Гравюра И. Розонова.

Наиболее интересны среди них: гравюра с портрета митрополита (в рост) из церкви киевского Кириллова монастыря (1825), гравюры Розонова (Розоновские гравюры помещены: в первом издании «Собрания разных поучительных слов и других сочинений Димитрия митрополита, Ростовского чудотворца» и в «Собрании Портретов россиян знаменитых», изданном П. П. Бекетовым в Москве, в 1821 — 1824 гг.) и Якова Васильева с портрета работы П. Ротари, написанного им (на основе сложившейся иконографии) в 1759 г., а также гравюры Ф. Лебедева, Е. Виноградова, П. Антипьева, Г. Харитонова, А. Афанасьева (См. Д. А. Ровинский. Указ. соч.).

Само собой разумеется, что портреты, создававшиеся после смерти митрополита, постепенно все более и более теряли связь с индивидуальным обликом Димитрия. Но даже прослеживая иконографическую сторону сохранившихся посмертных изображений, удается довольно точно определить характерные черты внешности этого значительного общественно-политического и культурного деятеля России конца XVII — начала XVIII в.

Это был человек невысокого роста, с явно выраженным украинским типом лица, с задумчивым взглядом, с небольшой клинообразной бородкой, несколько выдающейся нижней губой и длинным «утилым» носом.

Такая устойчивая иконография нашла свое отражение и в рассматриваемом портрете из Третьяковской галереи. Перед нами типичный образец сложившегося еще в конце XVII в. надгробного портрета-иконы. Димитрий изображен в келье, в рост, в полном митрополичьем облачении, со всеми атрибутами святительской власти. Лицо и руки выполнены в слегка жестковатой (руки — почти в иконной) манере. Иконные принципы проявляются как в рисунке, так и в живописи: по темноватому санкирю плотной плавью положено розоватое вохрение; все детали лица очерчены четкими линиями, только губы переданы несколько мягче. В правой руке Димитрия — посох; левой, держащей крест, святитель опирается на раскрытую книгу, лежащую на аналое, покрытом красновато-коричневым ковром. На аналое — книги в алых, золотых и синих переплетах: «Четьи-минеи», «Апология», «Руно орошенное», летописи. В раскрытой книге надпись (также название одного его сочинения): «Розыск о раскольнической Брынской вере, об учении их, о делах их. Изъявление яко вера их неправа, учение их душевредно, дело их небогоугодно».

За правым плечом святителя, в левом верхнем углу портрета, окно с открывающимся пейзажем — видом монастыря. В правом верхнем углу — герб, сочиненный, по-видимому, автором портрета. Стены кельи серовато-оливкового глубокого тона, пол чуть светлее и выложен красновато-коричневыми плитами, изображенными в обратной перспективе.

Попробуем теперь проследить основные характерные черты этого памятника.

72. А. П. Антропов. Портрет архиепископа Сильвестра Кулябки, 1760 г. Ленинград, Государственный Русский музей.

Обращаясь к проблеме провинциальной церковной живописи середины XVIII в., мы сразу же отмечаем две резко выраженные тенденции: с одной стороны, налицо тяготение к уже опробованным и устоявшимся художественным традициям, созданным на протяжении второй половины XVII — начала XVIII в. (иногда даже стремление к нарочитой архаизации), с другой,— попытки освоения новых художественных конструкций. Присматриваясь ко многим произведениям провинциального искусства середины — третьей четверти XVIII в. (подчеркиваем — провинциального), мы все время сталкиваемся с определенной двойственностью природы художественных образов, замечаем путаницу и следы некоего конфликта между прогрессивным, если так можно выразиться, «этическим» началом и архаизмом эстетических средств, доставшихся в наследство от допетровской культуры.

Все эти противоречия нашли яркое выражение в рассматриваемом портрете. Сравнивая его с однотипным портретом архиепископа Сильвестра Кулябки кисти А. Антропова, написанным примерно в это же время — в 1760 г.(ГРМ), мы видим, что оба художника уже затронуты живыми веяниями нового искусства — оба работают на основе современных духовных начал, но какая между ними лежит пропасть в области эстетической! Если в первом портрете можно заметить лишь неорганичные попытки оживления уже мертвого по сути канона, то во втором — новые художественные принипы только слегка отягощены грузом старых традиций. И там и тут — желание создать характерный и правдивый образ, но насколько полнокровнее и живее он в антроповском портрете, несмотря на присутствие и в нем элементов парсунной условности.

Ощущение вещности, живой плоти мира выступает буквально во всех деталях антроповского произведения. Разница между живописным языком Антропова и автора портрета Димитрия чувствуется даже в исполнении таких, казалось бы, незначительных деталей, как картуши с гербами, помещенные на фоне обоих портретов. В портрете Димитрия — это плоская условная геральдическая фигура, в изображении же Антропова — скульптурно-рельефная и весомая, как бы «подвешенная» в пространстве. Можно, конечно, утверждать, что в первом случае условная форма соответствует столь же условному содержанию, а во втором — нет. Но именно несоответствие содержания и формы, противоречие между отдельными художественными элементами в портрете Димитрия лишний раз говорят, с одной стороны, о бурном развитии русского искусства во второй половине XVIII в. и, с другой,— о той испуганной и безуспешной попытке откреститься от этого натиска новых веяний, которую проявляла художественная провинция.

Общая парсунность портрета Димитрия сразу бросается в глаза. Она ясно выражена в застылости, иератичности позы митрополита, во фронтальном развороте не только его фигуры, но и аналоя, книг, герба, деталей облачения и креста в руке святителя.

В то же время в портрете можно заметить соединение иконописных и живописных приемов, робкую попытку с помощью пробелов наметить кое-где световые блики. Привычный иконный метод изображения рук и ног сочетается с натурализмом в исполнении лица. Показательно и совмещение прямой и обратной перспективы. Очень интересен показанный как бы в проеме окна пейзаж, где чувствуются реальные наблюдения природы и желание художника даже передать глубину пространства, хотя общее построение пейзажа тяготеет к ковровости.

Перед нами явное разрушение живописно-пластического единства образа. За самодовлеющей красотой различных оттенков синего, красного, коричневого и золотистого цветов уже не чувствуется той ясности, четкости художественной мысли, которая была так характерна для парсунных портретов XVII в.; и линия, и цвет из элементов формообразующих превращаются здесь по существу в элементы декоративные.

Стремление к усиленной «украшенности», почти назойливое «узорочье» выступают в изображении святительского облачения Димитрия. На нем алый саккос, расшитый серебром, украшенный на рукавах и подоле голубыми и желтыми каймами, шитыми золотом, светло-серый омофор с серебряными нитями и драгоценными камнями, голубой с золотом набедренник, на голове охристая митра, вся усыпанная камнями. Столь же декоративен и ковер на аналое, составленный из гаммы голубого, розового и белого цветов на красно-коричневом фоне.

Точная датировка портрета вряд ли возможна. Канонизация митрополита Димитрия произошла в 1757 г., а на портрете он изображен уже с нимбом. Поэтому, очевидно, портрет был написан не ранее 1757—1758 гг. Характерные стилистические признаки не позволяют отнести его ко времени позднее, примерно 1780-х годов, так как подобные признаки сохраняются в портретном жанре лишь до 70 — 80-х годов XVIII в., да и то в основном на Украине, где имеется немало схожих произведений живописи этого периода.

В каких же художественных кругах мог быть создан этот портрет?

По-видимому, перед нами либо один из многочисленных портретов-икон митрополита, как и все подобные иконы, следующий более или менее точно сложившемуся «изводу», либо даже копия с прижизненного изображения Димитрия. Выразительный облик святителя позволяет предположить с большой долей вероятности, что автор публикуемого памятника мог сам видеть и использовать в своей работе оригинальный портрет митрополита. Если бы не нимб и характер надписей, а главное — характер самой живописи, можно было бы даже подумать, что перед нами один из таких прижизненных портретов, настолько исторически конкретен в нем образ модели. Более старый протооригинал рассматриваемого памятника, вероятно, был написан украинским художником, портрет-икона из Третьяковской галереи — русским, скорей всего местным (ростовским или ярославским) живописцем.

Украинские черты, перешедшие из протооригинала в копию, дают о себе знать в следующем. Это, если так можно выразиться, развитой «стандарт» репрезентативного портрета, который ко времени создания ранних изображений Димитрия (т. е. в начале XVIII в.) известен в такой полноте и богатстве аксессуаров в основном только на Украине; затем — изображение герба, особенно часто встречающееся (притом именно подобного типа) в украинских портретах, в чем сказалось влияние искусства шляхетской Польши (См. В. Лукомский. О геральдическом художестве в России. — «Старые годы». СПб., 1911, февраль.). Наконец, в пользу нерусского происхождения протооригинала говорит и представленный в окне за спиной святителя вид монастыря с типичным украинским барочным храмом.

В то же время в портрете есть и чисто местная, характерная именно для Ростова черта — изображение на омофоре Димитрия Богоматери с предстоящими тремя ростовскими святителями — Леонтием, Игнатием и Исайей ( Интересно отметить, что в Третьяковской галерее имеется икона XVII в. «Богоматерь с предстоящими Леонтием, Игнатием и Исайей» (инв. АРХ 204)совпадающая по иконографии с изображением на омофоре Димитрия. ).

Указанная смешанность украинизмов и принципов русской парсунной живописи приводит к выводу, что перед нами, по-видимому, свободная копия с прижизненного украинского портрета Димитрия, выполненная русским художником после канонизации святителя в 1757 г. Подобных «копий» портретов-икон митрополита имелось, как уже говорилось, множество и в России, и на Украине; после канонизации их должно было стать еще больше. К таким изображениям святителя, достаточно точно сохраняющим иконографический тип, и относится портрет из Третьяковской галереи (Когда настоящая статья находилась уже в печати, киевским издательством «Мистецтво» был выпущен альбом «Государственный музей украинского изобразительного искусства УССР» (1972 г.), в котором воспроизведен (табл. 26) еще один парсунный «портрет» Димитрия. Ростовского, созданный (после его канонизации) неизвестным художником.

Киевская парсуна почти абсолютно совпадает — как по композиции, так и по общему цветовому строю — с портретом из ГТГ; композиционно портреты отличаются лишь «перевернутостью», «зеркальностью» по отношению друг к другу. При этом важно отметить, что парсуна из ГТГ, повторяя даже самые мельчайшие подробности киевской парсуны (например, узоры тканей, ковра, многочисленные аксессуары), передает их явно схематично, значительно все упрощая, порой даже в ущерб художественной логике. Совершенно очевидно, что парсуна из ГТГ вторична по отношению к киевской парсуне, которая является или ее непосредственным «протооригиналом», или, по крайней мере, наиболее близка к нему. Тем самым подтверждается высказанное в данной статье предположение об украинских истоках публикуемого памятника из собрания ГТГ.).

Рассмотренный нами памятник ясно показывает, насколько еще были живы традиции древнерусского искусства во второй половине XVIII в. Тем самым добавляется немаловажная черта к характеристике интереснейшего периода русской культуры — периода борьбы между художественными идеалами старой и новой России.

|

ПОИСК:

|

При копировании материалов проекта обязательно ставить ссылку:

http://artyx.ru/ 'ARTYX.RU: История искусств'